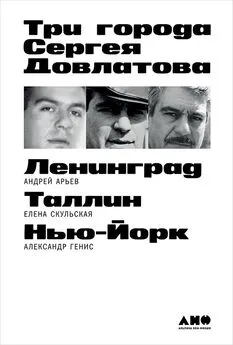

Андрей Арьев - Три города Сергея Довлатова

- Название:Три города Сергея Довлатова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9389-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Арьев - Три города Сергея Довлатова краткое содержание

Все три города — неисчерпаемый кладезь сюжетов, которыми оплетена цельная жизнь их автора, незаурядного творца, с артистическим блеском рассказывавшего о нашем обыденном, но полном абсурдных ситуаций, существовании.

В каждом из этих городов остались друзья, которым дарование Сергея Довлатова казалось безусловным с дня знакомства — в пору, когда он еще мало кому был известен. Их мысли и воспоминания об ушедшем друге важны для тех, кто читает довлатовскую прозу, ставшую на наших глазах классической.

Три разных города, три разных, эстетически несхожих, но этически близких друг другу писателя — Андрей Арьев, Елена Скульская, Александр Генис — сошлись под одной обложкой, чтобы запечатлеть трехмерный образ Сергея Довлатова на карте отечественной словесности.

Три города Сергея Довлатова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Практически все довлатовские запечатленные в прозе истории были сначала поведаны друзьям. Рассказчиком Довлатов был изумительным. В отличие от других мастеров устного жанра, он был к тому же еще и чутким слушателем. Потому что рассказывал он не столько в чаянии поразить воображение собеседника, сколько в надежде уловить ответное движение мысли, почувствовать степень важности для другого человека поведанного ему откровения. Подобно мандельштамовским героям, Довлатов «верил толпе». Не знаю, как в Нью-Йорке, но в Ленинграде стихотворение «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…» он повторял чаще прочих и единственное читал от начала до конца.

11

«Обидеть Довлатова легко, а понять — трудно». Эту фразу я слышал от Сережи едва ли не со дня нашего знакомства, и ею же он реагировал на мой первый отзыв о его сочинениях.

Году в 60-м, прочитав подсунутые им мне на какой-то общей филфаковской лекции три крохотных шедевра, три его первых прозаических опуса, я, не мешкая, возвратил их ему и, ткнув в один из них пальцем, заявил: «Этот мне не понравился меньше». Как ни странно, но это была похвала. Впрочем, видимо, слишком уж редуцированная. Сережа мне ее припоминал долго, до тех пор пока не обрел уверенность в том, что никто никому ни помочь, ни помешать в творческом деле не в состоянии. Но и самому тут стесняться не приходится. Как заметил однажды Достоевский, писатель — это не корова, пощипывающая травку на лугу, а тигр, который поглощает и траву, и корову. Больше того, на примере Довлатова-рассказчика можно сказать: он любил людей, как рыбак любит рыбу. Любил, когда они становились приготовленным блюдом. Так у Хемингуэя в «Старике и море» герой повторяет пойманной гигантской макрели: «Я люблю тебя, рыба».

Расскажу об одном из путей, на котором Довлатов утвердил собственную оригинальную манеру за счет чужого литературного опыта.

Ни один из читателей не обвинит Довлатова в ненатуральности диалогов его книг или в рассудочном обращении с языком в целом. Между тем тот факт, что у Довлатова нет ни одного предложения, где слова начинались бы с одинаковых букв, свидетельствует о принципиальной и полной сконструированности текста. Конструкция эта максимально свободная, потому что из нее удалены все чужеродные прозе элементы — от поэтических аллитерированных эффектов до непроизвольной фонетической тавтологии застольных и уличных говоров. Петр Вайль и Александр Генис пишут по этому поводу: «Довлатов затруднял себе процесс писания, чтобы не срываться на скоропись, чтобы скрупулезно подбирать только лучшие слова в лучшем порядке». Отработана эта довлатовская модель стилистики в эмиграции, но в основу ее положены соображения, обсуждавшиеся дома. Я рассказал однажды Сергею о французском прозаике Жорже Переке, умудрившемся написать целый роман («Исчезновение» — La disparition, 1969), не употребляя букву «e», одну из основных в алфавите. Сошлись мы — после некоторой дискуссии — на том, что понадобилось это писателю не из страсти к формальным решениям (Перек возродил давно канувшую античную, греко-латинскую, практику написания липограмм), а для того, чтобы, ограничив себя в одном твердом пункте, обрести шанс для виртуозной свободы.

Довлатов нашел более изысканный — по сравнению с французом — способ нарочитого ограничения, давший исключительный эффект. Я попробовал написать так — и написал — предисловие к довлатовскому «Заповеднику». И убедился в продуктивности метода: никто из читавших этот текст на его «тайну» внимания не обратил. Следовательно, она имеет органическую природу, ведь и читающих Довлатова вряд ли отвлекает сама технология его письма. Подразумеваемый комплимент заметил бы Довлатов, ради него я и писал: первую страницу — весело, затем — ощутив всю напряженность и тяжесть подобного труда. Жаль, книжка вышла недели через две после Сережиной кончины. И это была его первая книга на родине.

Довлатовский жанр возник на фоне доминирующей стиховой культуры ленинградской творческой молодежи начала 60-х и был в общих чертах на нее реакцией и ее же детищем. Сюжеты Довлатова представлялись рожденными для этой поэтической вакханалии, казались застольным ее вариантом, выдумкой в духе, скажем, Евгения Рейна. Когда б не одержимость вырабатывавшего новый художественный дискурс автора. Как Владислав Ходасевич «гнал» свои стихи «сквозь прозу», так Сергей Довлатов каждую свою прозаическую строчку «гнал» «сквозь стихи», сдирая с нее все внешние приметы поэтичности. Но память о стихотворном ритме, лирическом гуле эта строчка сохраняет. Стиху она не враждебна, тянется из дебрей поэтической просодии, стиховой выучки. Ранние довлатовские рассказы, такие как «Блюз для Натэллы» или «Когда-то мы жили в горах», являются в чистом виде «стихотворениями в прозе», их вполне можно членить на строфы:

Когда-то мы жили в горах.

Эти горы косматыми псами

лежали у ног. Эти горы

давно уже стали ручными…

И так далее. Финал «Иной жизни» и вовсе зарифмован — на манер финала набоковского «Дара».

Явного внесения метра в прозу следовало тем не менее избегать: рассказы не читают скандируя или притоптывая. Опыты в духе Андрея Белого казались Довлатову интересными, но нарочитыми. Его интриговала тайна синтаксической простоты «Капитанской дочки», «Повестей Белкина», а также заново открытого в 60-е Л. Добычина, автора «Города Эн».

В литературе о Довлатове уже набралось суждений о его изначальном навыке зарифмовывать строчки, прислушиваться к звучанию фразы. Без этого опыта его проза не приобрела бы той непринужденной лапидарности, которой она обладает. В ее основе, пользуясь выражением Б. М. Эйхенбаума, лежит свойственная стихам «слоговая устойчивость», соразмерное синтаксическое членение. Стиховая просодия сохраняется и в зрелых его произведениях.

Когда поэзия как таковая «красивому, двадцатидвухлетнему» стихослагателю не удалась, он находчиво превратил ее в школу для прозы. И в этом отношении Довлатов напоминает не Маяковского, а Набокова. Овладевая сходным с обозначенным в «Даре» опытом, он «доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его…».

Вот пример довлатовского «преодоления хорея» в «Филиале»: «Я спēшý. Сōлдáтскūй зáвтрāк: чáшкā кóфē. „Гóлȳáз“ бéз фúльтра». Лишь три ударения подряд в конце периода — «„Голуáз“ бéз фúльтра», — сохраняя общую хореическую сетку прозы, делают незаметной строфическую четкость конструкции:

Я спешý. Солдáтский зáвтрак:

чáшка кофе. «Голуáз»…

Так что ритмический узор довлатовской прозы имеет происхождение стиховое. Но монотонность ритмических повторов в ней скрадывается принципиальной установкой на бытовой характер речи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: