Федор Раззаков - Дневник режиссера. Комедии. Гайдай, Рязанов, Быков, Чулюкин, Серый, Фетин, Коренев, Оганесян

- Название:Дневник режиссера. Комедии. Гайдай, Рязанов, Быков, Чулюкин, Серый, Фетин, Коренев, Оганесян

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:М.

- ISBN:978-5-00180-451-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Раззаков - Дневник режиссера. Комедии. Гайдай, Рязанов, Быков, Чулюкин, Серый, Фетин, Коренев, Оганесян краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Дневник режиссера. Комедии. Гайдай, Рязанов, Быков, Чулюкин, Серый, Фетин, Коренев, Оганесян - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так получилось, но «Самогонщики», которые вышли на широкий экран в январе 1962 года, имели меньший успех, чем «Пес Барбос», хотя его закупили 68 стран, что принесло государству 70 миллионов рублей («Пса…», как мы помним, купили более ста стран). Причину подобного Ю. Никулин видел в следующем: «Самогонщики» во многом строились на применении старых, уже использованных приемов. Кроме того, «Самогонщики» шли двадцать минут, а «Пес Барбос» длился около десяти минут и воспринимался как короткий анекдот».

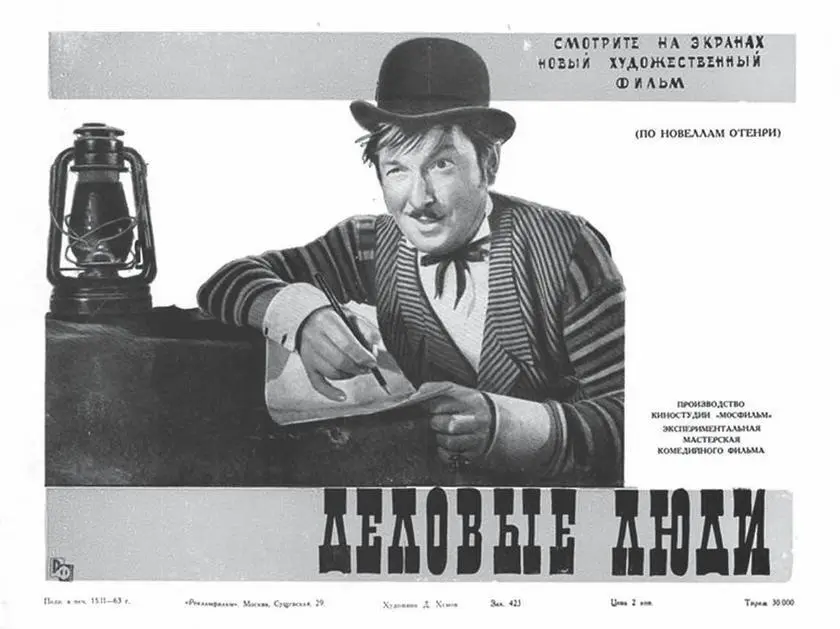

«Боливар не выдержит двоих» («Деловые люди», 1963)

После успеха двух своих короткометражек Гайдай решил продолжить начатое дело, только теперь в его планах было создание нескольких коротких фильмов, объединенных в один полнометражный. Перебрав множество авторов, книги которых можно было экранизировать, Гайдай в итоге остановился на американском писателе О’Генри. Почему именно на нем? Во-первых, это был любимый писатель Гайдая, которому в 1962 году исполнялось ровно 100 лет, во-вторых – он писал в жанре коротких новелл, которые могли лечь в основу именно коротких фильмов, и в-третьих – в советском кинематографе до этого был снят всего лишь один фильм по О’Генри – «Великий утешитель» (1933) Льва Кулешова.

Пробивать идею с постановкой фильма по произведениям О’Генри Гайдай начал в начале 1962 года. 19 февраля из Министерства культуры ему пришел ответ о том, что там не возражают против постановки подобного фильма, но просили уточнить, какие именно из 273 новелл режиссер собирается экранизировать. Гайдай выбрал три: «Дороги, которые мы выбираем», «Родственные души» и «Вождь краснокожих».

Первая новелла – типичный вестерн с набором всех положенных атрибутов: грабители в масках, нападение на почтовый поезд, скачки по прериям и т. д. Однако, берясь за экранизацию этой новеллы, Гайдай, судя по всему, хотел снять скорее пародию, чем сам вестерн. В те годы в Советском Союзе к вестерну принято было относиться с иронией, из-за чего он долгое время находился в положении изгоя на советском экране (летом 62-го после долгого перерыва на наши экраны наконец-то прорвется очередной американский вестерн «Великолепная семерка», но очень быстро будет снят с экранов по приказу «сверху»). Но пародии не получилось, поскольку все происходящее на экране воспринимается зрителем вполне серьезно (история, где происходит убийство и самоубийство, не может восприниматься иначе). Сам Гайдай, объясняя мотивы, которые подвигли его на экранизацию новеллы «Дороги, которые мы выбираем», писал в предисловии к либретто: «Между бандитом с большой дороги и иным капиталистическим дельцом нет никакой разницы – и тот и другой в погоне за наживой не останавливается ни перед чем, вплоть до убийства». То есть идеологическое обоснование своей экранизации он давал вполне конкретное.

Во второй новелле – «Родственные души» – идеологическая подоплека тоже присутствовала. О ней Гайдай писал следующее: «То, что произошло, не есть норма жизни в буржуазном обществе, где царят волчьи законы хищничества. Герои новеллы выступают не в своей «нормальной» деятельности, и тогда-то обнаруживается, что они – люди». И только третья новелла – «Вождь краснокожих» – изначально была лишена идеологической «приправы», отчего, видимо, и получилась лучше остальных.

16 марта 1962 года фильм «Дороги, которые мы выбираем» (в «Деловые люди» он превратится позже) был запущен в подготовительный период. Смету ленты утвердили в размере 284 тысяч рублей. Начался поиск мест натурных съемок, подбор актеров, разработка эскизов декораций, костюмов и т. д.

Натуру решено было снимать в трех местах: в городах Яремча, что в Ивано-Франковской области, Куйбышеве (для новеллы «Дороги, которые мы выбираем») и под Ялтой (для «Вождя краснокожих»). Костюмы в основном шили в пошивочном ателье «Мосфильма», сверяясь со специальными журналами, выпущенными в Америке в конце прошлого – начале нынешнего века. Последняя работа была наиболее трудоемкой, поскольку от создателей костюмов требовалось проявить максимум усердия, а необходимого опыта не было – костюмы для вестернов до этого у нас не шили. Все эти кожаные пояса с патронташами, кожаные шорно-седельные сапоги, фетровые шляпы, рубахи «шотландки», дерматиновые кобуры, сапоги, косынки, замшевые куртки и многое-многое другое должно было максимально соответствовать оригиналу. Глядя теперь на экран и видя, что получилось, можно смело утверждать, что эта работа удалась. Не меньше усердия проявили и декораторы из АКБ «Мосфильма» и с Ялтинской киностудии, разработавшие и смастерившие декорацию «Салун», которую предстояло разместить на 108 полезных метрах площади под Ялтой.

Исполнителей главных и второстепенных ролей искали в основном в Москве. Список актеров, пробовавшихся на роли, слишком большой, поэтому назову лишь некоторых из них. Так, на роль Акулы Додсона претендовали: М. Греков, В. Шалевич (оба – Театр имени Вахтангова), Н. Шавыкин (МХАТ). Но пробы выиграл мало известный актер А. Паулус.

Боб Титбол – А. Лазарев (Театр имени Маяковского), Л. Кмит (Театр-студия киноактера), А. Шворин (Театр драмы и комедии на Таганке). Победил А. Шворин.

Сэм – Г. Вицин (Театр имени Ермоловой), М. Козаков («Современник»), Л. Кмит (Театр-студия киноактера), В. Коняев (Малый театр), А. Миронов (ЦТСА). Победил Г. Вицин, который работал с Гайдаем на трех фильмах: «Жених с того света», «Пес Барбос», «Самогонщики».

Билл – С. Чекан (Театр-студия киноактера), В. Карнауков (МХАТ), Алексей Смирнов (Ленинградский театр музыкальной комедии). Победил А. Смирнов.

А. Смирнов родился 28 февраля 1920 года в городе Данилове Ярославской области. С детских лет он мечтал стать актером, и в конце 30-х его мечта сбылась – он поступил в театральную студию при Ленинградском театре музыкальной комедии. После ее окончания в 1940 году Смирнов некоторое время работал актером эстрады. Однако начавшаяся вскоре война заставила его забыть о сцене на несколько лет. Смирнов попал в войсковую разведку, неоднократно ходил в тыл врага. За мужество и героизм, проявленные на фронте, он стал полным кавалером ордена Славы. Но завершить войну в Берлине ему так и не удалось: во время одного из боев он был сильно контужен взрывом снаряда и после лечения в госпитале комиссован.

Вернувшись в Ленинград, где у него жила мама, он вскоре предпринял новую попытку вернуться на сцену и в 1946 году был принят в труппу Театра музыкальной комедии. Сначала играл в массовках, затем получил ряд ролей второго плана. Учитывая внешность актера (а был он человеком внушительной комплекции, с круглым лицом и носом-картошкой), режиссеры обычно доверяли ему роли откровенно комические, даже без намека на какой-нибудь драматизм. Но, как говорится, нет худа без добра: именно в этих ролях Смирнова и полюбила театральная публика. Любой выход актера на сцену вызывал у зрителей неописуемый восторг и веселье. Особенно любили Смирнова дети.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: