Евгений Поляков - И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 2. Павлов без ретуши

- Название:И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 2. Павлов без ретуши

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-86050-205-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Поляков - И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 2. Павлов без ретуши краткое содержание

Для широкого круга читателей, интересующихся мемуарной литературой и историей физиологии и медицины.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 2. Павлов без ретуши - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дорогую Сарку крепко прижимаю к себе и много целую.

Твой Ванька.

Что бы там ни было, не пропадем!

Среда, 17 сентября 1880 г., 8 ч. утра

…В лаборатории водворяется порядок вяло. Немножко приободрился, перечитывая августовскую часть «Братьев Карамазовых». Скорее достань и читай! Что ни толкуй, основа натуры или, по крайней мере, данного состояния Ивана та же, что и моя. Очевидно, что это человек ума, ясного знания, враг всякого восторга, минутного увлечения, непосредственного поступка, вообще чувства. Ум, один ум все ниспроверг, все переделал, все увековеченные привычки, все условности, все непосредственное, все неосновательное, что есть, однако, жизнь, неосновательное, несерьезное не само по себе, а как оно представляется чистому уму. И человек остался умный, но со страшным холодом на сердце, с ощущением странной пустоты в своей особе.

И начинается травля. Человек, по-видимому, шел правильно, в ногу с веком, все подвергая анализу, – и что ж? – возникает ужасная путаница – и где ж? – в нем самом. Несмотря на весь свой ум, он чувствует себя отчаянно, ему противен его ум, его тянет в сторону этой реальности, так раньше разрушаемой, отвергаемой, и он действительно готов «отдать всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душе семипудовой купчихи и богу свечки ставить».

И, однако, он не может делать, потому что мало захотеть. Он не так жил; его ум сейчас «противен», тяжел, он не дал ему счастья; однако он не знает другого такого же законченного, с такой же историей, судью своей натуре, другого критерия жизни, – он не знает сердца. Натура в глубине бессознательно клянет один только ум, но при обсуждении все присуждается только умом. Всякая попытка сердечной жизни является жалкой, потому что стародавний хозяин натуры – ум.

Плохо, черт подери! Что ни пишу, никогда не могу быть довольным. Поговорить бы! Подумаю, почитаю, напишу еще. Попишемся в этом оба.

Насчет Кати в «Один в поле не воин» 58 так ничего и не выдумал, потому что не мог припомнить ее натуры – без этого невозможно и присуждение ее поступка. Ничего, Сара, читай и говори свое мнение, и спрашивай мое. Не беда, что останется без ответа иногда. Придет время, когда постоянно будем вместе решать интересующие меня и тебя вопросы. А теперь эти вопросы, хоть и без ответа, заставляют мечтать, стремиться к их решению в будущем.

А вот и практический вопрос. Не знаю как тебе, а мне, например, хоть эту августовскую часть «Братьев Карамазовых» надо прочесть несколько раз, чтобы уразуметь ее во всех подробностях. Как ты? Имеешь привычку перечитывать романы?

Четверг, 25 сентября 1880 г., 8 ч. утра

Э-э, милая, съехала наконец-таки на нашу систему. Если помнишь, сколько раз мы толковали с тобой о роде занятий! Я и прежде, как и теперь, отстаивал обязательность или внешнюю, не от нас (например, лекций), или нами самими установленную программу, на которую раз согласился, к которой раз несколько привык, – и она тоже является обязательным делом. Ты всегда стояла за работу порывом, по вдохновению. А теперь запела другое: «вот если бы обязательное дело было, тогда б некогда было столько раздумывать и, наверно, лучше было для нас».

Вот мы сошлись и еще. Ведь то, что ты говорила раньше, – чувствовал, знал и я в более молодые годы, и с этим все время боролся и борюсь. Да, это почти необходимость тех лет, когда все еще ново, возбуждает, привлекает то то, то другое, растрогает, и глубоко, до нарушения всякой программы, всякого порядка, новая мысль, новое чувство, новое лицо, особенные обстоятельства и т. д. Но также верно, что это не должно оставаться на всю жизнь. Это бросание должно сменить систематическое преследование определенной программы, определенного плана. Можно ли с этим спорить? Раз так, понятно, что не всякую минуту будет двигать тебя восторг, вдохновение, сплошь и рядом за твоим делом удержит тебя раз навсегда принятая на себя обязанность. Не знаю, так мне представляется. Как тебе? Яне думаю, что это сухо, по-чиновнически. А сознание, а еще лучше само получение результата, стоившего годов усилий, борьбы с обстоятельствами или своими слабостями, разве это сухое удовольствие, сухой скучный процесс? А нормальность-то, Сарушка, устроим-таки.

Сейчас сильно раздумываю вот о чем. Как бы себя заставить думать? Я все время был того мнения, что мы ужасно мало думаем. А теперь мне пришло в голову, что и часто, несмотря на другую видимость, все же мысли-то , думанья нет или оно очень незначительное. Вот, например, я вчера читал лекцию три часа, вечером читал литературу одного физиологического вопроса. А думал ли я? Быть ли довольным вчерашним днем в отношении достаточной умственной работы, или нет? Это вопрос! Во время лекций я не выдумал ни одной мысли, да это редко и приходится; говорил известное изложение, не представлявшее никакого затруднения. Вечером читал, правда, для меня новое, но совсем простое, не требующее для своего понимания ни малейшего напряжения. Таким образом, за целый день ни одного нового соображения. Работал я вчера умственно или нет? Ей-богу, не умел бы ответить. Думается мне, что должно быть другое мерило умственной работы, другая, истинная умственная работа. Вот и подумаю, поищу. Ты хочешь знать мою новую мысль для будущей физиологической работы. Слушай же. Понять ты поймешь, да не оценишь, потому что всего-то я не смогу передать. До сих пор были известны нервы, управляющие движением крови по телу, пригоняющие кровь к рабочему органу и отводящие ее от покоящихся. Это, так сказать, механические кровяные нервы. Я делаю предположение: нет ли нервов, управляющих самой выработкой, самим образованием крови. Вещь, конечно, крайне важная. Кровь такая важная жидкость в организме, и знать механизмы, от которых зависит ее образование, значит, иметь весьма много. Как изменилось бы понимание многих болезненных процессов, сколько бы выиграло рациональное лечение! Но основания для успеха собственно нет, кроме некоторых аналогий. Пробовать все можно; но в данном случае надо хорошо помнить, что дело идет о риске полугодовой работы. Однако смелым бог владеет – и, вероятно, начну. Если объяснение длинно и для тебя скучно, – сама виновата, сама вызвалась. Не могу не заговориться, потому что близкое дело.

Много целую тебя. Кланяйся всем твоим.

Твой Ванька.

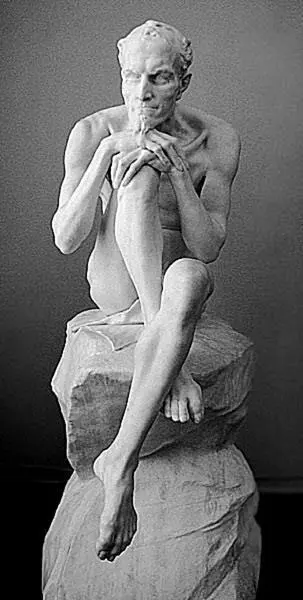

«Мефистофель» М. М. Антокольского

Воскресенье. Утро

[письмо написано, по-видимому, 28 сентября 1880 г.]

… Честь имею объявиться; прошу любить и жаловать: твой простокваша ни более, ни менее, как кто?.. Ме-фи-стофель нашего времени, правда, немножко подгулявший в последнее время. Смеешься? Напрасно. Обнаруживаешь этим только свою поверхностность. Не хочешь ли убедиться? В таком случае достань «Вестник Европы», июль нынешнего года, и прочти в конце статью Каверина 59по поводу статуи «Мефистофель» Антокольского 60.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Войнов - Нобелевский лауреат по математике [СИ]](/books/578071/aleksandr-vojnov-nobelevskij-laureat-po-matematike.webp)