Андре Сенторенс - Семнадцать лет в советских лагерях

- Название:Семнадцать лет в советских лагерях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-113780-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андре Сенторенс - Семнадцать лет в советских лагерях краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Семнадцать лет в советских лагерях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Спустя несколько дней после нашего переезда, гуляя с Жоржем, я увидела большую толпу людей, собравшихся на какую-то торжественную похоронную процессию. В последний путь покойника сопровождала музыка. Хоть я не очень разбирала русские слова, мне все же удалось понять, кем был покойник, которого с такой помпой несли на Красную площадь. Одна женщина, говорившая по-французски, поняв, что я иностранка, сказала, что хоронят Надежду Васильевну Аллилуеву [21] Аллилуева Надежда Сергеевна (1901–1932) – вторая жена И. В. Сталина. Родилась в семье рабочего-революционера С. Я. Аллилуева. По свидетельствам очевидцев, 7 ноября 1932 г. между Аллилуевой и Сталиным произошла ссора. В ночь с 8 на 9 ноября Н. С. Аллилуева застрелилась. В народе ходили слухи, что она погибла от рук Сталина, однако причастность Сталина к гибели жены не доказана.

, вторую жену Сталина. Эта доброжелательная русская женщина объяснила мне, что происходит, и не стала скрывать, о чем думает она сама и остальные. Хозяин СССР убил свою вторую жену, с которой познакомился в Тифлисе еще до первого брака с Екатериной Сванидзе [22] Сванидзе Екатерина Семеновна (1885–1907) – первая жена И. В. Сталина, мать его старшего сына Якова. Умерла после тяжелой болезни.

. С момента приезда в СССР я начала испытывать страх, и то, что я сейчас услышала, ужаснуло меня еще больше. Кто же такой Сталин и как он мог избавиться от матери собственных детей?

Тщетно я расспрашивала членов своей семьи о Надежде Васильевне Аллилуевой – никто мне так и не ответил. Они делали вид, что ничего не знают, а Алексей, по своему обыкновению, призывал всех к осторожности. Однажды днем, когда мы с Наташей остались одни, она поведала мне, что Надежда Васильевна Аллилуева пыталась быть ярой коммунисткой, подобно своему отцу Аллилуеву, железнодорожному рабочему из Петербурга, но так и осталась верующей и набожной. Она восстала против своего мужа, потому что его первый пятилетний план предусматривал борьбу с христианством в России путем сноса церквей, высылки священников, монахов и верующих. Надежда Аллилуева была против коллективизации и раскулачивания. По мнению Наташи и ее соотечественников, Надежда заплатила жизнью за свою приверженность вере, которую исповедовала с детства, и за свою любовь к крестьянам.

Тем временем другое событие отвлекло меня от грустных размышлений о Надежде Васильевне Аллилуевой. Однажды утром по Москве поползли слухи о самоубийстве Маяковского. Я вспомнила его выступление в нашем полпредстве в Париже. Он был чрезвычайно популярен, и многие русские декламировали поэму о советском паспорте, написанную им во время поездки в Америку. В этих стихах Маяковский гордился тем, что был гражданином Советского Союза.

Рассказывали, что после возвращения на родину он был совершенно подавлен произошедшими в России переменами и заявлял о том, что политика Сталина вызывает ненависть к СССР за границей. Оказавшись неспособным творить в атмосфере доносительства и политических репрессий, поэт наложил на себя руки, сказав друзьям: «Мне проще умереть, чем жить» [23] Приблизительная передача смысла двух последних строк предсмертного стихотворения поэта Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья…», которое автор приписывает Маяковскому: «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». В. В. Маяковский покончил с собой 14 апреля 1930 г.

.

15 мая 1930 года меня вызвали в московское отделение милиции и сообщили, что по решению Верховного Совета я признана советской гражданкой и теперь могу получить паспорт (в СССР этот документ заменяет удостоверение личности) [24] Паспортная система в СССР была введена в 1932 году. Либо автор путает дату, либо речь идет о временном удостоверении личности. Советское гражданство предоставлялось иностранцам решением Центрального или местного исполнительного комитета.

. Не могу сказать, что меня особенно обрадовало это известие. Разумеется, это узаконивало мое положение, и я становилась менее зависимой от своего мужа, так как теперь могла получать продуктовые карточки. Однако, выходя из участка, я чувствовала, что этот паспорт и эта натурализация создадут мне когда-нибудь серьезные препятствия к возвращению во Францию. Я стала понимать мышление людей, от которых отныне зависела. Алексей и его семья поздравили меня с советским гражданством, но, как ни старалась, мне не удавалось выразить чувство радости по этому поводу – я его не испытывала. Вдобавок ко всему наши отношения с Алексеем начали серьезно ухудшаться. Он уже был совершенно не похож на того услужливого человека, каким я его знала в Париже. Полностью слившись со своей страной, он стал тем, кем, собственно, никогда и не переставал быть: фанатиком-коммунистом. Решения Верховного Совета были для него божественными указаниями, требующими беспрекословного подчинения. Я уже упоминала в начале этой книги, что у меня тяжелый характер и что я не склонна сдерживаться. Я не собиралась безропотно подчиняться ни Верховному Совету, ни своему мужу. Я хотела самостоятельно разбираться во всем и высказывать собственное мнение – а именно к этому советская власть относилась как к преступлению.

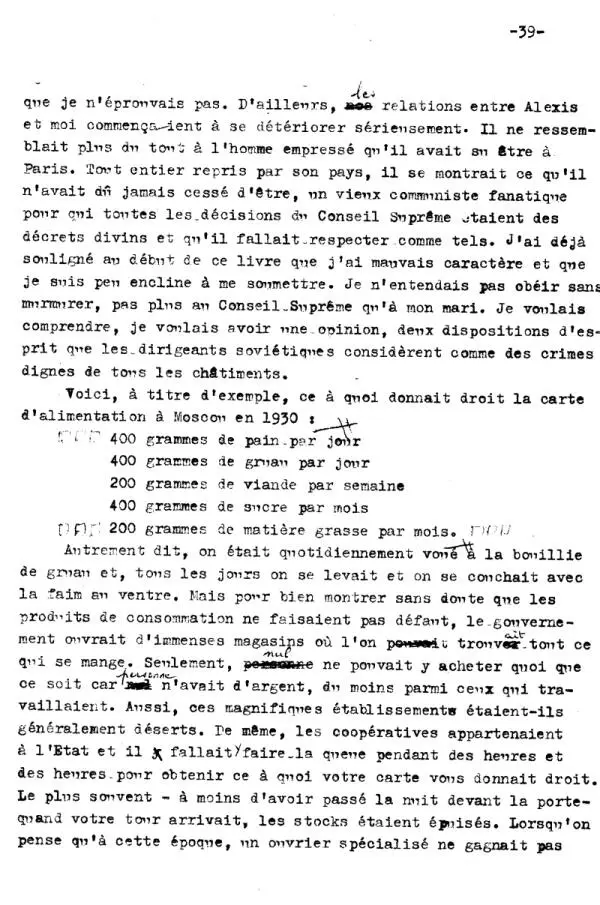

Страница рукописи книги А. Сенторенс, глава 3

Вот, к примеру, что в 1930 году можно было приобрести в Москве по карточкам:

400 г хлеба в день;

400 г крупы в день;

300 г мяса в неделю;

400 г сахара в месяц;

200 г жиров в месяц.

Иными словами, человек был обречен на то, чтобы ежедневно есть кашу и каждый день вставать и ложиться с пустым желудком. Вероятно, для того чтобы продемонстрировать отсутствие дефицита продуктов, советское руководство открыло громадные магазины, где можно было найти все, что душе угодно. Только там нельзя было ничего купить, ведь ни у кого не было денег, по крайней мере у работающих людей. Поэтому эти великолепные заведения, как правило, пустовали.

Кооперативы были государственными, и нужно было выстоять многочасовую очередь, чтобы приобрести товары по карточкам. Чаще всего, когда после ночи, проведенной перед дверьми магазина, подходила твоя очередь, прилавки были уже опустошены. Квалифицированный рабочий получал не больше двухсот – двухсот двадцати пяти рублей в месяц, а жалованье моего мужа, служащего, составляло только сто пятьдесят рублей. Из этой суммы ему надо было еще платить партийные и профсоюзные взносы, а также подписываться на разного рода облигации [25] В данном контексте речь идет об облигациях государственного займа – долговых государственных ценных бумагах, дающих право их держателю на получение дохода в виде выигрыша или процента от номинальной стоимости. В Советском Союзе выпуск облигаций являлся одним из источников пополнения государственного бюджета на различные цели (экономические, военные и т. д.) за счет населения, фактически став одной из разновидностей подушного налога. С 1930 по 1957 г. подписка на облигации носила принудительный характер, причем государство постоянно меняло, вплоть до заморозки, сроки выплат и уменьшало доходность по ним. Часть старых советских облигаций начали погашать в начале 1970-х гг., однако многие владельцы уже к этому времени либо избавились от них как не имеющих ценности, либо не дожили до получения выплат.

. При этом цены в государственных магазинах были следующими:

Интервал:

Закладка: