Валентин Аккуратов - К 50-летию спасения челюскинцев

- Название:К 50-летию спасения челюскинцев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Аккуратов - К 50-летию спасения челюскинцев краткое содержание

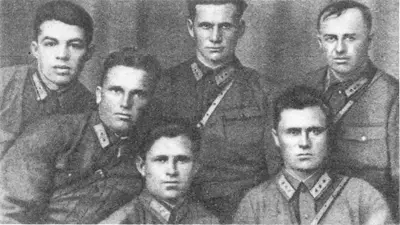

Ровно 50. лет назад в нашей стране было учреждено звание Героя Советского Союза. Первыми его получили летчики А. Ляпидевский, С. Леваневский, В. Молоков, Н. Каманин, М. Слепнев, М. Водопьянов, И. Доронин, которые вывезли на материк с дрейфующей льдины экипаж и пассажиров парохода «Челюскин», раздавленного льдом в Чукотском море.

Об их подвиге рассказывает участник незабываемых событий, полковник-инженер в отставке Герман Васильевич Грибакин, бывший в 1934 году бортмехаником самолета Р-5. Автор не преувеличивает трудностей (а их было предостаточно) — истинно мужественные люди скромны. И авиаторы отряда Н. Каманина не только виртуозно владели вверенной им техникой, но и чуть ли не ежедневно решали возникавшие перед ними технические головоломки. Они множили знание и выучку на высокое чувство долга, на любовь к Родине, на расчетливую смелость.

После челюскинской эпопеи Грибакин стал инженером-конструктором в КБ А. Н. Туполева, участвовал в испытаниях многих машин — от фронтового бомбардировщика времен Великой Отечественной войны Ту-2 до реактивных, сверхзвуковых машин.

Воспоминания Грибакина предваряет выступление главного полярного штурмана Валентина Ивановича Аккуратова.

К 50-летию спасения челюскинцев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К вечеру, когда мы заканчивали подготовку самолетов, послышался шум мотора и мы увидели самолет, шедший на большой высоте над берегом. Это был П-5 М. Водопьянова, который также прошел над Анадырским хребтом. С Водопьяновым прилетел старший техник нашего отряда А. Разин, от которого мы узнали, что самолеты Демирова и Бастанжиева потерпели аварии в сложных погодных условиях. Хорошо, что люди уцелели…

12 апреля продолжились полеты, но Доронин, взлетая со льдины с четырьмя пассажирами, повредил шасси. Савин вместе с челюскинцами починил С-13, Доронин взял на борт двух человек, пошел на взлет и в конце разбега… вновь сломался злополучный болт шасси! Одна из лыж приняла ненормальное положение, но делать нечего, и Доронин пошел на Ванкарем. Сел благополучно.

…Начиная с прилета в Ванкарем мы, механики, спали по 3–4 ч в сутки — так много времени занимала подготовка машин к полетам на 20-35-градусном морозе. Работали ночью, чтобы светлое время суток отдавать полетам. Воду мы грели в печи Гончарова, отапливая ее плавником — древесиной, выброшенной на берег. Если полеты задерживались, то мы дежурили на аэродроме, то и дело прогревая моторы… Так продолжалось до 13 апреля.

В тот день первым в лагерь вылетел Водопьянов, но неудачно — дымка помешала обнаружить лагерь. В полдень стартовало сразу три самолета. Тем временем в лагере развели «праздничный» костер — в огонь летели чемоданы, одеяла, словом все, что нельзя было вывезти. Поэтому летчики заметили дым от костра за несколько десятков километров. Одновременно радист лагеря Шмидта Э. Кренкель заканчивал последний сеанс связи с Ванкаремом и Уэленом. Затем Кренкель дает «Всем, всем, всем» по международному коду. Добавив: «К передаче ничего не имею. Прекращаю действие радиостанции», — медленно трижды повторил позывные «Челюскина».

Механик-челюскинец Саша Погосов помог летчикам развернуть самолеты, поочередно подталкивая хвосты, и уже на ходу забрался в кабину Молокова. Последний круг над покинутым лагерем (об этом просил капитан погибшего парохода Воронин), и Молоков низко, в 100–200 м над льдами, повел свой Р-5 к Ванкарему.

И вот мы встречаем последние самолеты. Радости нет предела! Толпа бородачей челюскинцев и чукчей окружает самолеты. Объятия, общее ликование. Я открываю крышки парашютных контейнеров — и из каждого выскакивает по четыре собаки. Славно они поработали в лагере!

Операция по вывозу челюскинцев с дрейфующей льдины длилась с 7 по 13 апреля. Самолеты Каманина и Молокова сделали по 9 рейсов, перебросив на Большую землю 72 человека; десять женщин и двух детей еще 5 марта эвакуировал Ляпидевский. Водопьянов в трех полетах доставил на материк десять человек. Слепнев — шестерых и Доронин — двух. Всего же самолеты выполнили 24 рейса.

16 апреля 1934 года ВЦИК СССР учредил высшую награду страны, звание Героя Советского Союза. Первыми его получили семь летчиков, участвовавших в спасении челюскинцев. Летчики-наблюдатели Л. Петров, М. Шелыганов, бортмеханики М. Руковский, П. Пилютов, И. Девятников, В. Александров, М. Ратушкин, А. Разин, Я. Савин, автор этих строк и механики самолетов Леваневского и Слепнева; граждане США У. Левари и К. Армистед были награждены орденами Ленина.

Игорь БОЕЧИН, историк

ПОЧЕМУ ПОГИБ «ЧЕЛЮСКИН»

Полагаю, немногим известно о том, что замысел поднять «Челюскина» возник вскоре после полярной эпопеи. К тому времени специалисты Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН) уже накопили солидный опыт спасательных операций, в том числе и судоподъемных, в открытом море и на значительных глубинах. Для подъема «Челюскина» по проекту инженера В. Ф. Кюнстлера изготовили стальные разборные понтоны грузоподъемностью по 225 т, приспособленные для транспортировки по железной дороге, был разработан проект судоподъемной операции. Однако «Челюскин» по сей день покоится на дне Чукотского моря. Что же заставило эпроновцев изменить свои планы?

Как известно, любая спасательная операция, в том числе и на море, зависит от нескольких факторов. В частности, от местоположения затонувшего судна (или аварийного). «Челюскин» же лежал на грунте в полярном море, в тысячах миль от ближайшего ремонтного предприятия. Вести же его подвешенным на понтонах через океан было крайне рискованно. Кроме того, судьба подъемной операции определяется положением судна на грунте и его техническим состоянием. Так, подорванный при потоплении в Новороссийске летом 1918 года эсминец «Фидониси» и крейсер «Олег», затонувший в 1919 году в Финском заливе, поднимали по частям, а металл сдавали на переплавку.

Несколько лет назад гидрографы обнаружили «Челюскин» с помощью гидроакустической аппаратуры. Он находился на ровном киле, на глубине немногим более 60 м. Потом пароход обследовали аквалангисты из Магадана. Несмотря на ограниченную видимость (вода кишела мелкими морскими организмами), им удалось осмотреть часть надстроек и палубного груза. К сожалению, аквалангисты не смогли проверить состояние корпуса «Челюскина». Поэтому о повреждениях, нанесенных этому судну в феврале 1934 года, мы можем судить лишь по свидетельствам участников исторического перехода.

Вот как они описывали то, что произошло 13 февраля 1934 года в Чукотском море, в точке с координатами 68°16' северной широты и 172°50' западной долготы, в 155 милях от мыса Северный и в 144 милях от Уэлена.

«В полдень ледяной вал слева перед пароходом двинулся и покатился на нас, — вспоминал начальник экспедиции О. Шмидт. — Высота вала дошла до 8 м над морем. Был отдан приказ о всеобщем аврале и немедленной выгрузке аварийного запаса».

«Грохот гигантского тороса нарастал, — писал второй помощник капитана М. Марков. — Ледяная гряда, меняя профиль, обняла нас полукольцом. Внезапно «Челюскин» остановился. Град металлических ударов пробежал по его корпусу. Где-то ломался металл. Вахтенный, подбежав ко мне, взволнованно проговорил:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: