Татьяна Данилова - Богини далеких странствий

- Название:Богини далеких странствий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4484-8275-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Данилова - Богини далеких странствий краткое содержание

Но, пожалуй, главным стимулом для большинства героинь этой книги стала любовь. Ведь только любовь способна наполнить невиданной силой душу и тело, чтоб совершить невозможное.

Богини далеких странствий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В это время в Якутске находились и другие женщины: жена Беринга Анна Матвеевна, жена его ближайшего помощника Алексея Чирикова, иные жены моряков, но они так и остались на берегу, на борт же взошла только Татьяна Прончищева.

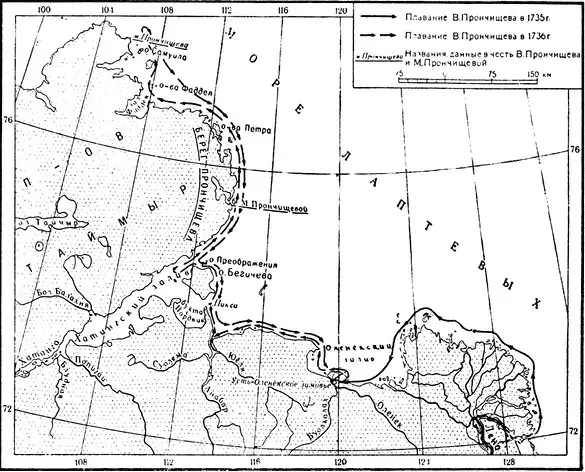

29 июня 1735 года корабль под командованием Василия Прончищева покинул Якутск. Его сопровождали речные барки-дощаники с запасами продовольствия. Одновременно вышел и бот «Иркутск»; на борту его находился отряд, которому предстояло нанести на карту побережье к востоку от Лены. Больше месяца понадобилось экспедиции, чтобы пройти путь от Якутска до устья Лены. 2 августа путешественники достигли острова Столб. Отсюда на восток, север и запад расходятся протоки. Прончищеву выгоднее всего было пройти Крестяцкой, которая вела на запад, но поиски фарватера в ней из-за спада воды не увенчались успехом, поэтому он решил вести судно Быковской протокой на юго-восток. 7 августа «Якутск» стал на якорь в ее устье, ожидая благоприятного ветра. Здесь провиант и прочие припасы были перегружены с дощаников на борт. На шестые сутки погода улучшилась, и Прончищев повел судно в обход Ленской дельты.

Встретившийся на пути мореходов мелкобитый лед не препятствовал плаванию, однако обход дельты Лены, причем от ее юго-восточной части до юго-западной, значительно удлинил путь и занял довольно много времени. Но плавание это не осталось бесследным для науки: Прончищев нанес на карту Ленскую дельту в ее истинных очертаниях. Когда «Якутск» заканчивал обход дельты, погода резко ухудшилась: ударили морозы, пошел снег. Такелаж обледенел. Но, несмотря на плохую погоду, Прончищев повел корабль вдоль берега на запад и 25 августа подошел к устью реки Оленек.

Прончищев решил зимовать, собственно, выбора и не было: в корпусе судна открылась довольно сильная течь. После промера глубин в протоках дельты Оленека корабль направился к небольшому селению Усть-Оленек, которое до наших дней сохранилось на правом берегу реки. Однако едва «Якутск» приблизился к селению, его обитатели немедленно скрылись. Высадившиеся на берег моряки нашли только одного человека и уговорили его прийти в гости на дубель-шлюпку, чтобы убедиться в мирных целях отряда. Житель полярного поселка объяснил исчезновение своих земляков тем, что они боялись заразиться от пришельцев оспой.

Прончищева не удовлетворили эти объяснения, он понимал, что истинная причина крылась в другом. В своем рапорте Адмиралтейств-коллегии он написал, что люди покинули селение, так как «от нападения или разорения страх имели».

Маршруты Прончищева в 1735 и 1736 гг.

Усть-оленекский абориген вернул своих односельчан в их дома. Отношения отряда с местными постепенно стали налаживаться. Вот тут-то и пригодилось присутствие в отряде женщины.

Татьяна Федоровна показала себя мудрой переговорщицей, к тому же сам факт присутствия ее среди военных стал убедительным аргументом в пользу мирных намерений незнакомцев. Люди в поселке жили в тесноте и бедности, поэтому моряки решили их не трогать, а самим построить для себя из плавника две избы. Погода стояла пасмурная и ветреная, часто шел снег, морозы крепчали. 20 сентября сильным северным ветром с моря нагнало лед, который быстро смерзся. Река стала.

Местное население потихоньку привыкло к незваным гостям. Весть о них быстро разнеслась по окрестностям. К ним стали приезжать любопытствующие эвенки и якуты. Прончищев старательно собирал у них сведения о прибрежной полосе, о народах, ее населяющих, об ископаемых, а Татьяна помогала ему вести записи. Участники экспедиции небольшими группами уходили вместе с аборигенами в тундру. Изучали местность, охотились, заготавливали снедь. Люди охотно отвечали на вопросы, в частности они рассказали Прончищеву о руде на реке Анабаре.

Последняя весна

Зима прошла благополучно, и долгая полярная ночь стала осторожно отступать перед натиском претендующего на свои законные права светила. Быть может, эта последняя в жизни молодой супружеской пары весна, окрашенная в суровые трагические тона Севера, навеяла им воспоминания, обострила краткий миг счастья. Хочется думать, что хоть однажды Василий порадовал любимую, подарив ей желтые розы – сиверсии – самые ранние цветы тундры…

Но дошедшие до нас факты не столь романтичны. Весной несколько человек, в том числе и сам Прончищев, заболели. До недавнего времени считалось, что цингой. И только в наши дни выяснилось, что роковой для отважного капитана болезнью стала вовсе не она.

В 1736 году Оленек вскрылся в обычное время – в июне, но до начала августа выйти в море экспедиции мешал стоявший у самых берегов лед. Только 3 августа «Якутск» вышел из устья реки, взял курс на запад и в тот же день достиг устья Анабара. Здесь Прончищев отправил на берег геодезиста Чекина, поручив ему картографирование реки и поиски руды, о которой рассказывали местные жители. Чекин возвратился через неделю. Привезенные им образцы горных пород позднее были доставлены в Якутск, где академик Гмелин подверг их исследованию и выяснил, что в образцах нет металлов, а «явилась сера горючая».

Миновав устье Анабара, судно вошло в лед. Пробираясь в нем «с великою опасностию», «Якутск» 13 августа достиг входа в Хатангский залив. Перед этим дубель-шлюпка, двигаясь вдоль кромки неподвижного льда, прошла мимо восточного входа в пролив, отделяющий остров, известный ныне как остров Бегичева, от материка. Пролив был забит льдом, и с большого расстояния его нельзя было заметить, поэтому Прончищев на своей карте показал, что Хатангский залив с восточной стороны ограничивается длинным полуостровом, вытянутым далеко на север. Надо сказать, что ошибку капитана повторяли все последующие исследователи вплоть до ХХ века, и только в советское время появились карты, на которых остров Бегичева не связан с материком.

На западном берегу залива виднелось одинокое строение. Прончищев послал на сушу своих людей, которые, вернувшись вскоре, доложили, что в доме никого нет, около него находятся лишь собаки, а в самом помещении есть хлеб. В одном из своих рапортов Челюскин писал, что подобные зимовья, встречающиеся на берегу Хатангского залива, летом обычно стоят пустыми, поскольку люди живут в них только зимой, в сезон пушного промысла.

От залива отряд направился на север вдоль восточного берега полуострова Таймыр. Ветер был попутный, но слабый, льда встречалось мало. 17 августа «Якутск» проходил мимо островов, которые были названы именем Петра I. Между ними и берегом стоял невзломанный лед. Туман помешал Прончищеву определить количество и размеры островов. Миновав их, судно повернуло на запад. Вдоль берега тянулась полоса неподвижного льда-припая. Его становилось все больше, он простирался все дальше и дальше в море. «Якутск» шел «через великую нужду», каждый миг рискуя быть раздавленным, иногда по узким каналам всего в несколько саженей шириной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: