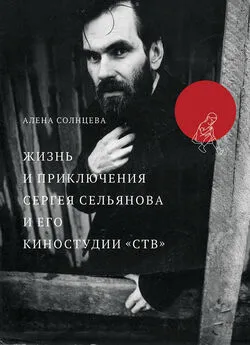

Алена Солнцева - Жизнь и приключения Сергея Сельянова и его киностудии «СТВ», рассказанные им самим (с иллюстрациями)

- Название:Жизнь и приключения Сергея Сельянова и его киностудии «СТВ», рассказанные им самим (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-905669-41-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алена Солнцева - Жизнь и приключения Сергея Сельянова и его киностудии «СТВ», рассказанные им самим (с иллюстрациями) краткое содержание

Жизнь и приключения Сергея Сельянова и его киностудии «СТВ», рассказанные им самим (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Работу удалось получить на киностудии «Леннаучфильм», организации в те годы весьма солидной, 120 картин выпускалось в год, снимали фильмы для телевидения, киножурналов, учебные для школ, популярные для кинотеатров. Диапазон был широк – от физики до социальных проблем. Там уже работали выпускники ВГИКа, закончивших мастерскую режиссуры научно-популярного фильма у Александра Михайловича Згуриди. С Димой Деловым, Сашей Сидельникововым Сельянов дружил еще во ВГИКе. На студию его зачислили редактором.

Для того чтобы официально попасть на студию, Сельянову надо было воспользоваться правом на распределение: система советского образования предполагала, что выпускник должен отработать три года по специальности. В творческих вузах обязательного распределения по факту не было, но формально его никто не отменял. Поэтому, чтобы получить направление на работу в «Леннаучфильм», Сельянову как молодому специалисту, к тому же честно отслужившему в армии, что повышало его шансы, надо было получить запрос от студии и утвердить его через вышестоящие организации. На счастье, среди компании друзей, работавших на «Леннаучфильме», была Оля Нифонтова, дочь тогдашнего заместителя председателя Госкино РСФСР Глеба Ивановича Нифонтова, который как раз курировал научно-популярное кино, и, как рассказывает Сельянов: «Она замолвила за меня словечко отцу, мы с ним познакомились, поговорили, и я получил добро». Конечно, работа была не та, о которой он мечтал, но и в ней были свои плюсы.

«Я работал редактором научно-популярного кино, что само по себе хорошая школа жизни: быстро становится понятно, как страна устроена на самом деле, как ею руководят. То, что вокруг много лицемерия и не про все можно говорить, я, конечно, и раньше понимал, но в другом измерении, это было умственное понимание, абстрактное. А тут – у меня появился конкретный опыт. Это же был идеологический участок, сценарии утверждались, и в том, что показывать, а о чем умалчивать, было много тонких мест. Мы пытались идти против линии партии, а поскольку везде сидели чиновники, которые боялись, как бы чего не вышло, приходилось придумывать, как это обходить. Стало понятно, что все группируются и что везде господствует система личных, клановых, групповых интересов, которые важнее интересов дела».

Коновальчук выражается куда резче: «Лавочка была еще та, хлебное место, откат 50 %, связи везде, в милиции, в ГАИ», при этом идеологическая бдительность, «все – как пауки в банке».

Вчерашние студенты в этой атмосфере держались обособленно. Товарищ Сельянова и Коновальчука, соавтор «Дня ангела» Николай Макаров, который тоже подвизался на «Леннаучфильме» вспоминал: «В этом огромном коллективе советской киностудии (в штате более 100 человек, сейчас невозможно поверить), все делились „по партиям“, и одна из самых влиятельных возглавлялась режиссером Валентиной Гуркаленко. Она и светлой памяти режиссер Александр Сидельников „затащили“ нас всех на эту студию».

Александр Сидельников действительно считался одним из самых ярких тогдашних документалистов. Уже закончив институт, Сельянов, который тогда за что только не брался, написал сценарий к его дипломному фильму «Пристань» (ВГИК, 1982) по рассказам Василия Белова. Белов возник неслучайно, «добрый деревенский парень» Сидельников был почвенником, поклонником есенинской поэзии, православным христианином, как, впрочем, и большинство его товарищей по студии: «Глубоко православные люди, монархисты молодые пришли в воровскую эту организацию», определяет ситуацию Коновальчук. Работая в области научно-популярного кино, они стали снимать фильмы, где на фоне российских провинциальных пейзажей размышляли про духовные ценности крестьянской России, утерянные в современном мире, про испорченную природу, разрушенные церкви.

Сидельников был одним из самых талантливых, его фильмы заметили, позже он даже получил две «Ники». В 1993 году 3 октября Александра Сидельникова, приехавшего снимать фильм про осаду Белого дома, защитникам которого он сочувствовал, застрелили. Он умер на следующий день от пулевого ранения в больнице.

В ожидании перемен

В 1985 году советская власть казалось еще прочной, но на Апрельском пленуме новый генеральный секретарь Михаил Горбачев провозгласил новый курс на модернизацию советской системы, ускорение социально-экономического развития страны и впервые прозвучало слово «перестройка». Отношение к советской власти среди творческой интеллигенции было тогда в основном отрицательным, но критика шла с разных позиций. Деревенщики, почвенники видели выход через возрождение утопического образа дореволюционной России, с идеализированным самодержавием, монархизмом и православием. Религиозность воспринималась не столько частью личной свободы, но и как оппозиция советской идеологии, альтернативный фундамент для общественной позиции и художественных взглядов.

Готовность быть христианином во времена, когда за посещение храма могли наказать, содержало и сознательный политический протест, желание противопоставить духовной мерзости позднего застоя что-то принципиально иное. Стало модно быть воцерковленным, и, по воспоминаниям Коновальчука, та же Оля Нифонтова активно агитировала своих друзей ходить в церковь, читать религиозную литературу, Бердяева, Шестова, авторов «Вех». В это время активно формировалась новая идеология, искали объяснения происходящему в прошлом. Сейчас это кажется абсолютно несочетаемым, но тогда, в середине 1980-х, протестные настроения заводили людей в самые разные объединения. Вокруг Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры (ВООПИиК), например, группировались и любители русской старины, и поклонники иконописи, и сторонники русской националистической идеи. А при Московском отделении ВООПИиК собирались представители и самых радикальных тогда националистических сил. Члены нелегального тогда общества «Память» одновременно боролись и против «жидо-масонского заговора», и против постановления ЦК КПСС о переброске северных рек на юг в связи с понижающимся уровнем Каспия.

Николай Макаров в это время был очень увлечен темой поворота рек и снимал об этом фильм «Земля и вода», который, как писал тогда критик Андрей Плахов, «стал объектом острой схватки между перестроечной критикой, вгиковским официозом и почвенниками-русофилами».

«Тогда это было горячей темой, – вспоминает Сельянов. – Поскольку идея поворота шла от партии и правительства, то, за неимением других способов бороться, противостоять, вокруг этого поворота, как и вокруг ВООПИиК, занимавшегося реставрацией разрушенных храмов, объединялись очень разные люди, которым нужно было свою неудовлетворенность общим положением дел как-то формализовать, найти точку опоры, какое-то конкретное выражение своей неудовлетворенности. Тогда это значило куда больше, чем сейчас, это была честная, правильная деятельность, которая повышала качество собственной жизни».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: