Roza Hayrapetyan - Погоня за солнцем

- Название:Погоня за солнцем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Roza Hayrapetyan - Погоня за солнцем краткое содержание

Погоня за солнцем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С техническим прогрессом послевоенного периода наступили перемены и в труде пахаря и жнеца. Один человек трактором в состоянии был вспахать все те пахотные земли, которые имели относительно ровную поверхность. Это составляло около 70 процентов от общей территории, остальную – стало целесообразно использовать под пастбища. То же самое и при жатве комбайном. Практически пять-шесть человек в состоянии были заменить чуть ли не всё трудовое население села, которое ранее привлекалось для выполнения тяжёлого труда выращивания злаковых культур. Тяжёлого, но столь необходимого и значимого.

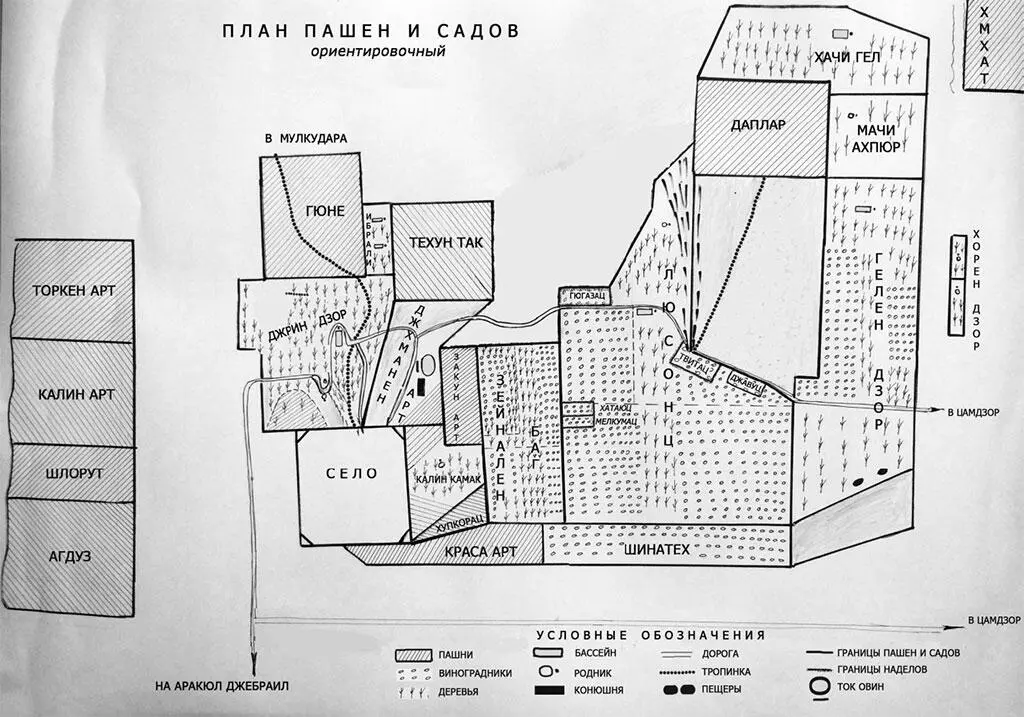

Садоводство

Садоводством занимались представители всех родов. Главным образом было развито возделывание винограда. Между виноградными садами были тутовые деревья, кроме этого, тутовые деревья росли и на каменистых, скалистых участках. Как правило, сады возводили в местах, обеспеченных поливной водой. В качестве поливной воды использовали родниковую воду.

Таких родников на территории, принадлежащей селу, было несколько, в том числе был родник в самой близости от самого села, но, к сожалению, этот родник со временем высох, фактически лишив население питьевой воды от ближайшего родника. С тех пор за водой для питья и домашнего хозяйства долгое время вынуждены были спускаться в овраг с названием «Джрин дзор». Родники с питьевой водой имеются в « Джрин дзоре», «Гёлен дзоре», «Мачи ахпюре», «Хачи гёле», «Люсонце», «Ибрали дзоре», «Хорен дзоре», «Калин камаке».

В «Джрин дзоре» был главный родник, там же есть ещё два родника, воду которых не принято пить.Один из них « Нали ахпюр»,вода которого совсем пресная – «нали»,другой имеет воду, которую используют для лечения лишая, из-за чего родник носит название «Мукнутамен джур» («Вода от лишая»). Это даже не родник, а тонкая струя воды.

Для полива воду предварительно собирали в бассейны или, при её малом количестве, делали небольшие пруды и, по мере заполнения, воду выпускали, и она по канавам доходила до места полива.

Большие бассейны были построены в «Джрин дзоре», в «Ибрали дзоре»-два бассейна, «Гёлен дзоре», «Люсонце» – два бассейна – большой и маленький, «Хачи гёле».

Виноградники были в «Люсонце», «Гёлен дзоре», «Шинатехе», «Зейнален баге».

В «Хачи гёле» были сады черешни и груши, тутовые сады были в «Гёлен дзоре», «Мачи ахпюре», «Люсонце», «Зейнален баге», «Джрин дзоре». Во всех садах, кроме тутовых деревьев, были черешня, грушёвые деревья, боярышник, кизил, абрикосовые, ореховые, яблоневые, сливовые деревья, но в малых количествах. Климат позволял выращивать многие разновидности деревьев, ограничения были продиктованы целесообразностью и водными ресурсами.

Тутовое дерево – это хлебное дерево.Поев его плоды, бережёшь такой ценный продукт, каким является царица всех продуктов – хлеб. В годы войны многие дети спаслись благодаря плодам этого дерева, с утра до вечера в летние месяцы они время проводили в садах и питались ими. Нужды поесть хлеб не было. Плоды сушили и на зиму. Из плодов изготовляют тутовый самогон, который употребляется как лекарство от ряда болезней, дошаб. Древесину используют в бочарном производстве, листья служат кормом для гусениц в такой отрасли сельского хозяйства как шелководство.

Кроме этих достоинств, тутовое дерево живёт долго, более ста лет, не требует частого полива. Единственным недостатком является трудность сбора урожая, для сбора требуется участие пяти человек, один из которых должен быть очень ловким, смелым, ему поручается подняться на дерево и трясти его каждую ветвь, да так, чтобы плоды падали на полотно, которое под деревом держат с четырёх концов другие участники. Упавшие на землю плоды тоже собирали. В сельских семьях в былые времена было много детей – помощников, сам жизненный уклад села диктовал создание большой дружной семьи. После коллективизации, работы по сбору урожая совершали сообща.

Разведение винограда занимало главенствующее значение. Культура питья заслуживала уважения. В селе не было пьяниц. Вино и водку употребляли по разным поводам и в меру. После коллективизации традиции выпивки сохранились, только не знаешь почему «горбачёвскую борьбу с алкоголизмом» в конце ХХ столетия, начали с карабахских сёл, тем самым уничтожив и виноградники, и тутовые деревья. Налицо было вредительство на государственном уровне,но за это виновники такого уровня никогда не наказывались, легче было наказать человека, нечаянно убившего соседского петуха. Село фактически лишилось садов.

Шинатех

На пологом холме длиной не более 500 метров, на северо-восточной стороне села, был разбит сад под виноградник. Эта местность называется «Шинатех».Несколько искажённое армянское слово «шен» – село и слово «тех» местность, вместе образуют название местности – Шинатех, что свидетельствует о том, что на этом месте было армянское село. Кроме самого названия, до сих пор сохранились фрагменты домашних предметов, карасов, круглой печи с кирпичными стенами, зарытой в земле – это всем карабахцам известные «туруны», без которых не было армянского села.От этой местности тропинка, вымощенная камнями, вела к роднику с названием «Люсонц», который находится на расстоянии около 300 метров к северу от «Шинатеха». Вымощенная тропинка сохранилась до середины ХХ века.

Приблизительно на таком же расстоянии обнаружили надгробный каменьбез надписи. Это место находится выше развилки дорог в «Хачи гёл», «Гёлен дзор» и «Люсонц». Вероятность того, что на этом месте были захоронения, большая, если иметь в виду, что предполагаемое кладбище, хотя и находится на возвышенном месте, но на пути сельевых потоков, которые могли глубоко зарыть могилы. Сам «Шинатех» тоже находится на холме, подножье которого подвергнуто постоянному смыванию почвы сельевыми потоками, вследствие чего образовался песчаный овраг, открылись фрагменты больших карасов. Под предполагаемым кладбищем имеются ровные земляные участки, на которых до последнего времени сеяли пшеницу, ячмень. Однажды, во время пахотных работ, киркой задели твёрдый предмет, оказавшийся кувшином с драгоценностями. Находку держали в строгом секрете. Скрытие находки драгоценностей и тогда уголовно преследовалось. О находке заговорили через много-много лет, когда уже не с кого было спросить. Сам факт находки косвенно свидетельствует о том, что жители села спешно оставляли насиженное место. Бежали от врагов или от эпидемий, тогда уносящие целые поселения, сейчас трудно сказать. О том, что здесь было армянское село, со всей определённостью свидетельствует его название – «Шинатех».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: