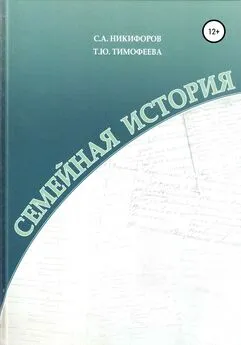

Татьяна Тимофеева - Семейная история

- Название:Семейная история

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Тимофеева - Семейная история краткое содержание

Семейная история - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Крестьянские семьи, да и не только они, исстари были многодетными. И на страницах метрических книг буквально ожили многочисленные младенцы – чтобы, по большей части, умереть, не дожив до года, максимум до двух-трёх-пяти лет. Самые точные сведения, самые точные даты рождения и смерти в родословном древе зафиксированы у тех двоюродных и троюродных, четверо-, пяти- и шестиюродных прапрапра- прапра…, которые явились в этот мир и ушли из него, не дожив до взрослой жизни, не создав собственной семьи, не успев ни порадоваться счастью, ни перестрадать горестями. Но они вернулись к нам хотя бы своими именами, и теперь их место навсегда в родословном древе семьи, какой бы краткой ни была их жизнь, какие бы семейные трагедии ни скрывались за сухими датами, очертившими их существование. В семейной памяти они и будут жить.

После столь удачного развития событий по сибирской линии можно было с новыми силами вернуться к поискам по Никифоровым. В Санкт-Петербурге в РГИА с его неисчислимыми сведениями по чиновничьему корпусу Российской империи был найден формулярный список отца Михаила, Аркадия Никифорова, и установлено его отчество – Васильевич. Стало ясно, что эта ветвь принадлежит к совершенно другой группе людей, к чиновничьему корпусу, возможно, обладает дворянским достоинством. Прояснились и молчание М. А. Никифорова о своих корнях при советском режиме, истоки его собственных талантов, образованности и жизнестойкости.

Начал служить Аркадий Никифоров в Ставрополе, но окончил полный курс наук он в Кубанском Александровском реальном училище в Краснодаре. Поиск по электронному каталогу Ставропольского архива в фондах отделения Госбанка сразу же привёл к результату, в который просто не верилось: сохранились не одно, а два личных дела инспектора Ставропольского отделения Госбанка А. В. Никифорова! Был сделан запрос на копирование всех документов. В разговоре с главным архивистом отдела информационного обеспечения ГАСК А. Ф. Катыевой, занимавшейся его исполнением, оказалось, что первым же листом в личном деле подшита фотография Аркадия. Выяснилось, что до 1917 года он был представлен, как когда-то и его отец, к чину надворного советника. А самым ценным документом, наряду с записью о венчании в Казанском соборе Ставрополя с М. Ф. Кузнецовой, стало Извлечение из послужного списка отца Аркадия, Василия Фёдоровича Никифорова.

Оно вскрыло трагедию семьи надворного советника В. Ф. Никифорова, в немолодых уже годах ставшего отцом восьмерых детей. Его – хотя это так и не было доказано ни одним документом – обвинили в хищении казённых денег, лишили чинов, дворянского достоинства и орденов. Всю оставшуюся жизнь прапрадед С. А. Никифорова будет одержим идеей доказать свою невиновность вернуть доставшийся ему с таким трудом социальный статус. Материалы судебного дела и многочисленные прошения В. Ф. Никифорова обнаружились в Москве с помощью ещё одного профессионала своего дела – сотрудника РГВИА В. М. Шабанова. Его не остановило отсутствие в каталоге архива В. Ф. Никифорова, но по фамилиям других фигурантов он нашёл-таки пятитомный фолиант следственного дела. А обстоятельства семейной жизни и рождения детей В. Ф. Никифорова помог прояснить основатель сайта «Кубанская генеалогия» и столь же высокого уровня специалист архивного дела А. В. Горбоносов.

Одного только указания внучатого племянника К. А. Никифоровой (Титовой) Ивана Рахлеева – за что хочется его поблагодарить особо – Клавдия родилась в курском селе Кульбаки, в семье священника, оказалось достаточно для успешного поиска и выхода из забвения как минимум двухсотлетней династии сельских священнослужителей Титовых. Они происходили из Белгородской области, там же и ещё под Курском несколько поколений Титовых не только совершали богослужения в сельских храмах, но и занимались образованием крестьян, основывали в деревнях школы. И вся история этой семьи, чьи представители с середины XVIII века были грамотными, а позже оканчивали духовные училища и семинарии, оказалась для её потомков, детей отца Алексея (Титова) столь опасной при большевистском режиме, что они вынуждены были скрывать её и отказаться от семейных устоев…

За неравнодушный поиск и многократное содействие в реконструкции истории Титовых необходимо поблагодарить директора Государственного архива Курской области Н. А. Елагину, главного архивиста отдела научно-исследовательской работы и информационного обеспечения О. В. Тимофеенко и старшего сотрудника этого отдела Т. А. Ползикову. А находки в читальном зале Государственного архива Белгородской области были бы невозможными без помощи его тогдашнего директора и специалиста по истории белгородского духовенства П. Ю. Субботина, главного хранителя фондов Е. В. Кривцовой и особенно – начальника отдела использования документов Т. В. Крыловой.

Во время поездки в Белгород история семьи Титовых позвала в село Головино. Там сохранился только фундамент от храма, где полвека служил отец Василий (Титов). Но и его найти было бы невозможно, если бы не внезапная помощь удивительно радушного человека, директора Головинской средней школы А. В. Ерёменко. Оставив накануне учебного года все свои дела, он сел за руль, показал место, где стоял храм, а потом предложил съездить в село Хохлово за несколько десятков километров от Головина. Там служил брат отца Василия Михаил. А. В. Ерёменко интересовался и историей семьи Лонгиновых, владельцев Андреевки-Головина. О. К. Лонгинова вышла замуж за поэта К. К. Случевского в сельской церкви св. Николая – венчал их отец Василий. В Головинской школе можно осмотреть и небольшую выставку, посвящённую истории села. Отныне там своё место найдёт и история священнослужителей Титовых. Ибо сами они теперь там, «…идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная»…

По мере разрастания родословного древа и новых находок по ветвям Никифоровых-Зубовых сторона древа, посвящённая линии Дьякóвых-Черниковых, стала требовать всё более пристального внимания и разработки. Хотя семья и родные А. Ф. Дьякóва, почётного гражданина станицы Марьинской, Пятигорска, Железноводска и Георгиевска, вместе с местными краеведами и музейными работниками занимались реконструкцией казачьего рода Дьякóвых-Акуловых, но многое ещё представлялось неточным или не было подтверждено копиями архивных документов. В первую очередь это удалось сделать в РГВИА, с помощью В. М. Шабанова найдя наградные листы и установив номера всех четырёх Георгиевских крестов участника Первой мировой войны, а до неё служившего в Императорском Конвое А. И. Акулова.

Для того чтобы ликвидировать белые пятна в исследовании семейной истории, поиск по этой линии был запущен одновременно в Москве, где хранится основной массив казачьих исповедных росписей Марьинской, Астрахани, где обнаружились росписи за первые годы её существования, и Нальчике – там удалось найти посемейный список казаков Марьинской конца XIX века. И везде открылось немало сведений и по линии Дьякóвых, которые бесспорно принадлежат к славным казакам-первостроителям Марьинской в конце XVIII века, уже тогда являя примеры воинской доблести и служения России, и по линии матери А. Ф. Дьякóва, А. А. Дьякóвой (Акуловой). В результате семейное древо обрело относительную сбалансированность. В связи с этим особую благодарность хочется высказать сотрудникам Государственного архива Астраханской области, Центральных государственных архивов Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия-Алания, а также знатоку рукописного фонда РГВИА В. М. Шабанову. Такую же благодарность необходимо принести и Е. А. Кожиной, племяннице А. Ф. Дьякóва, которая в одиночку, без устали и профессионально занималась архивным поиском по истории семьи. Она оказала неоценимую помощь в разгадывании семейных ребусов в связи с тремя Иванами Елисеевичами – ведь только один из братьев являлся прямым предком А. Ф. Дьякóва. За радушный приём в Пятигорске и помощь в поездке в Марьинскую, а также ценные советы по истории казачества и краеведческую информацию хочется сердечно поблагодарить племянника А. Ф. Дьякóва – Ф. А. Дьякóва. Неутомимым спутником в поездке по Ставропольскому краю стал и Р. В. Дорофеев, на равных принимая участие в поиске памятных мест.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Бочарова - Семейная идиллия [litres]](/books/1142913/tatyana-bocharova-semejnaya-idilliya-litres.webp)