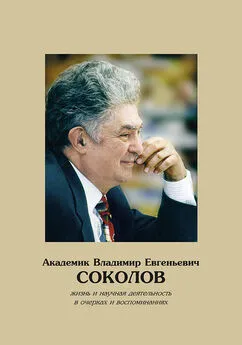

Коллектив авторов - Академик Владимир Евгеньевич Соколов. Жизнь и научная деятельность в очерках и воспоминаниях

- Название:Академик Владимир Евгеньевич Соколов. Жизнь и научная деятельность в очерках и воспоминаниях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-6040493-4-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Академик Владимир Евгеньевич Соколов. Жизнь и научная деятельность в очерках и воспоминаниях краткое содержание

Академик Владимир Евгеньевич Соколов. Жизнь и научная деятельность в очерках и воспоминаниях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Всех знавших Владимира Евгеньевича поражала широта его научных интересов. Экологическая морфология (особенно кожных покровов) и систематика млекопитающих, хемокоммуникация и этология, электронная микроскопия и гистология, гидродинамика плавания и экологическая физиология, бионика и телеметрия, радиоэкология и экотоксикология, аэрокосмический и наземный экологический мониторинг, экологическое право и заповедное дело, проблемы сохранения биоразнообразия и редких видов, история зоологии и экологическое образование – вот лишь примерный перечень направлений исследований В. Е. Соколова.

В ряде перечисленных областей Владимир Евгеньевич справедливо считается основателем или сооснователем самого направления. Научное наследие В. Е. Соколова огромно: среди примерно 1000 опубликованных работ (индивидуальных или с соавторами) более 30 монографий. Ряд книг и статей, оставшихся после смерти ученого в рукописях, сейчас либо публикуется, либо готовится к публикации. Ведется большая работа по подготовке к изданию полной библиографии Владимира Евгеньевича, книги избранных его трудов.

Владимир Евгеньевич Соколов родился 1 февраля 1928 г. в Москве в семье профессора зоологии Московского Пушно-мехового института Евгения Алексеевича Соколова. Мать Владимира Евгеньевича, Мария Ивановна (урожденная Лазарева), воспитывала сына и занималась домашним хозяйством. Детство будущего зоолога прошло в подмосковной Балашихе. Интеллектуальная и творческая обстановка в доме с детских лет служила той благоприятной средой, в которой формировались высокая культура, обширный кругозор, любознательность и пытливый ум Владимира Евгеньевича.

Как и для многих отечественных выдающихся зоологов и путешественников (Н. А. Северцова, М. Н. Богданова, Н. М. Пржевальского и др.), увлечение охотой со школьных лет в значительной степени определило выбор профессионального пути: зоолога-полевика.

С благодарностью вспоминал Владимир Евгеньевич своих первых учителей и наставников: Петра Александровича Мантейфеля, Сергея Алексеевича Северцова, Бориса Александровича Кузнецова и особенно Сергея Ивановича Огнева. После окончания кафедры зоологии позвоночных Биолого-почвенного факультета МГУ (1950 г.) В. Е. Соколов поступает в аспирантуру знакомого ему с детства Пушно-мехового института. В 1952 г. выходит первая научная публикация Владимира Евгеньевича – «Млекопитающие острова Шпанберга (Курильские острова)» в «Бюллетене Московского общества испытателей природы». В 1953 г. В. Е. Соколов успешно защищает диссертацию «Структура кожного покрова морских млекопитающих».

Избранной темой Владимир Евгеньевич продолжал интересоваться на протяжении всей жизни, расширяя круг объектов и методов исследования.

С 1953 по 1956 г. В. Е. Соколов занимается преподавательской и научной работой в Московском технологическом институте рыбной промышленности и хозяйства, а в 1956 г. возвращается в университет в качестве ассистента кафедры зоологии позвоночных.

Даже краткий послужной список Владимира Евгеньевича, ставшего признанным лидером отечественной териологии, весьма впечатляющ: доцент (1960), доктор биологических наук (1964), профессор (1966), директор Института эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова (1967), член-корреспондент Академии наук СССР (1970), академик (1974), зав. кафедрой зоологии позвоночных (1982, вскоре преобразованной им в кафедру зоологии позвоночных и общей экологии), и, наконец, в 1985 г. Владимир Евгеньевич избирается академиком-секретарем Отделения общей биологии и становится членом Президиума Академии наук. В том же году В. Е. Соколова включают в состав действительных членов (академиков) Сельхозакадемии (ВАСХНИЛ).

Хотя в последние годы основным местом работы Владимира Евгеньевича являлся Президиум РАН (академик-секретарь ООБ), несомненно, его главным детищем был институт.

Владимир Евгеньевич возглавил институт в непростое время. После выделения в 1967 г. Института биологии развития костяк Института эволюционной морфологии и экологии животных составили лаборатории, ведущие исследования по сложившимся ранее традиционным темам: эволюционная, экологическая и экспериментальная морфология; эволюционная эмбриология и гистология; популяционная экология и биоценология; особенности поведения животных и проблемы доместикации. Не забывая о развитии и углублении традиционных направлений, Владимир Евгеньевич большое внимание уделял экологическим и этологическим исследованиям. Уже в 70-х годах в Институте создаются лаборатории биоакустики, экологии и управления поведением птиц, эволюции сенсорных систем позвоночных. В состав Института вливаются лаборатория биогеоценологии и Центр кольцевания и мечения птиц. В дополнение к одной из старейших биостанций России «Глубокое озеро» при Институте в этот период создаются новые: Утришская морская станция, экспериментальная база «Черноголовка», Костромская таежная станция и др.

В первой половине 80-х годов экологическое направление еще более усиливается. Возникают лаборатории общей экологии, структуры и динамики сообществ, биоиндикации, биоповреждений, экологических основ охраны экосистем и управления популяциями животных.

Необыкновенно быстро, главным образом по инициативе Владимира Евгеньевича, расширяется география исследований, и не только экспедиционных, но и стационарных. Вслед за переводом Российско-Монгольской биологической экспедиции в наш институт (1975 г.) при активном участии Владимира Евгеньевича возникает Тропическое отделение института (1988 г.), направляющее и обеспечивающее деятельность Тропического центра во Вьетнаме. Проводятся экспедиционные и стационарные работы в Перу, Боливии, Мексике, Индии, Эфиопии и других странах.

В связи с глобальным характером ряда отрицательных антропогенных воздействий на природу перед институтом ставятся задачи оценки подобных явлений. И В. Е. Соколов с середины 80-х годов организовывает для этих целей новые специальные подразделения института: лаборатории экологического мониторинга регионов АЭС, аналитической экотоксикологии, научных групп аэрокосмических методов исследования, экоинформационных систем, теоретических и прикладных проблем биометода.

Поступательное усиление экологических исследований в институте, расширение тем выполняемых работ сделали необходимым адекватно отразить эти перемены и в его названии (с 1994 г. – Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН).

Если в начале директорства В. Е. Соколова (1972 г.) институтские научные кадры были объединены в 14 лабораторий, 7 групп, 2 биостанции, то, пережив перестройку, потерю некоторой части сотрудников, институт в 1996 г., за два года до смерти Владимира Евгеньевича, включал 24 лаборатории, 10 групп, Тропическое отделение и 7 биостанций. Если в 1972 г. в институте трудились 4 члена-корреспондента, 28 докторов и 77 кандидатов наук, то в 1998 г., несмотря на все социальные потрясения, коллектив исследователей насчитывал трех академиков, трех членов-корреспондентов, 78 докторов и 215 кандидатов наук. Наверное, только близкие Владимиру Евгеньевичу люди могли догадываться, сколько сил, воли, здоровья стоило ему поддержание института в дееспособном, постоянно развивающемся состоянии. Сколько дипломатического такта, а подчас и титанических усилий требовало обеспечение работы Отделения, кафедры и университета, множества специальных комиссий, комитетов, советов, редакций научной периодики. Владимир Евгеньевич был воспитателем и охранителем научных кадров, созидателем новых научных структур, открывателем новых путей в биологии и экологии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: