Михаил Тюрин - О чём вспомнил и размышлял. Книга первая. Края мои родные

- Название:О чём вспомнил и размышлял. Книга первая. Края мои родные

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448572258

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Тюрин - О чём вспомнил и размышлял. Книга первая. Края мои родные краткое содержание

О чём вспомнил и размышлял. Книга первая. Края мои родные - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

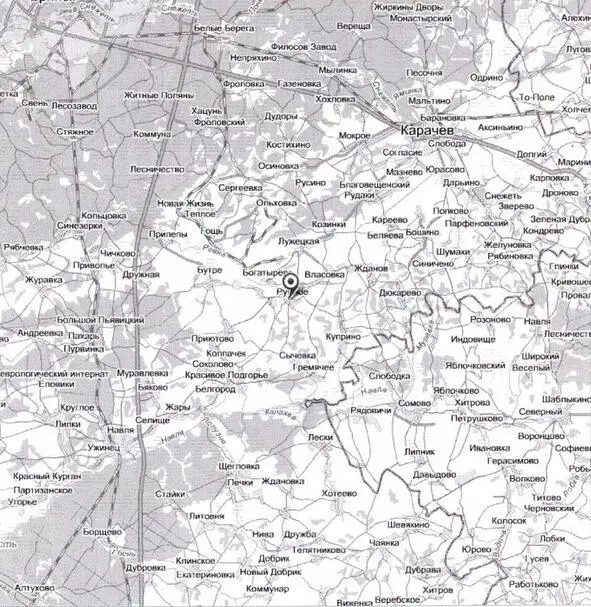

На карте представлена большая часть Карачевского района Брянской области. До Великой Отечественной войны наш район входил в состав Орловской области (в царские времена – в состав Киевской губернии и только с конца XVIII века – в состав Орловской губернии). Город Карачев имеет давнюю историю, упоминается с середины XII века. По существовавшей в мои школьные годы легенде в переводе с татарского имя ему – Чёрный лес. В годы становления Великого княжества Московского был сторожевым городом России со стороны Крыма. На карте представлена так же часть Навлинского и других районов Брянской области, о населённых пунктах которых будет упоминаться в тексте.

Уже многие годы при въезде в Согласие можно наблюдать семью аистов, избравших для своего жилья водонапорную башню. Такие же гнёзда можно увидеть и в других местах нашей дороги, в том числе и в Костихино, где они соорудили своё жилище на опоре линии электропередач. Удивительные птицы. Их стало очень много, и они предпочитают селиться поближе к людям. Может из-за того, что люди их не обижают, а вблизи от людских поселений легче найти пропитание.

Гнёзда аистов: на левой водонапорной башне и на столбе ЛЭП

Ближе к осени аисты, по-видимому, со всей округи, собираются в большие стаи и, готовясь к отлёту, кормятся на распахиваемом поле, здесь же, за Согласием, напротив свиноводческого комплекса, куда мы и подъехали.

Аисты на поле за Согласием, целая стая. Совершенно не реагируют на проезжающие по шоссе автомобили, заняты своим делом – подготовкой к отлёту в тёплые края (август 2013 года)

Свиноводческий комплекс за Согласием производит впечатление размерами своих корпусов современной постройки, огромными сборниками и отстойниками навозной жижи, стекающей в них из производственных корпусов и, конечно же, специфическим запахом, присущим производствам такого рода, ощущаемым на значительном расстоянии. Хотя я и из крестьянской семьи и, как говорится, всего нанюхался в детстве, но такой концентрации «ароматов» в наших жилищах и даже в совхозных свинарниках не было. Но это неизбежные издержки крупных животноводческих производств, с этим надо мириться, так как пока ещё никто не придумал способов использования запахов ни в свинарниках, ни в курятниках. Примерно таких же размеров животноводческое производство возведено и на подъезде к Козинкам, как полагается теперь с многочисленной охраной и радующей глаз инфраструктурой. Хотелось бы, чтобы таких производств в нашей стране стало больше. Земель, пока не возделываемых и заброшенных вполне достаточно, да и люди найдутся, чтобы выращивать необходимое количество кормов на них.

Вид с дороги на свиноводческий комплекс. Другие корпуса находятся далее, за первым приземистым зданием, там же расположены и отстойники

Однако изучать технологию производства свинины мы не собираемся, а потому и продолжаем движение. Теперь уже трясясь и подпрыгивая на выбоинах, оставляя за собой огромный шлейф всепроникающей пыли от разбитой щебёнки, достигаем Рудаков. Половину пути проехали, и опять начинается более или менее сохранившийся асфальт. В Рудаках и в былые годы жителей было мало – три-четыре дома всего. Здесь успешно работал лесопитомник, обеспечивающий саженцами всю территорию Карачевского лесхоза. Лесоразведению в советские времена уделялось огромное внимание, поэтому благодаря такому заделу ещё не совсем «облысела» наша российская земля в ельцинско-путинское время. К слову сказать, у нас было очень много так называемых колхозных лесов, которые с ликвидацией колхозов оказались в руках проходимцев, безжалостно выпиливших огромные территории. Высоченные штабеля заготовленного строевого леса и вереницы автомобилей-лесовозов приходилось часто наблюдать на поле возле деревеньки Козинки, куда мы благополучно и подъехали, но уже опять по щебёнке.

Придорожные Козинки и Большие Подосинки (слева от дороги) приходят в полное запустение, бывшие совхозные постройки уже развалились, так как нет теперь хозяина земли в лице хотя бы бывших колхозов или совхозов. Но зато при подъезде к Козинкам, слева на горке, возведён довольно большой животноводческий комплекс, подобный увиденному нами возле Согласия. Может быть, такой поворот событий и есть воплощение моей давней мечты о переустройстве села, но не могу смириться с явным безразличием государства к судьбе многих и многих малых и больших сельских поселений, составлявших огромный источник людских ресурсов нашей страны.

Вид на Большие Подосинки. Сельцо Козинки находится справа за указателем, за кустами

Опять по щебёнке добираемся до Покрова, именуемого на картах как деревня Лужецкая. Границы этого поселения существенно не изменились с давних лет, но Покров как центр механизации утратил своё значение после ликвидации ещё в советское время бывшей здесь машинно-тракторной станции (МТС), что привело и к запустению и развалу объектов социально-бытового назначения. Очаг культуры, представленный в 50—60-е годы сельским клубом, сгорел в конце 60-х годов. Попыток его восстановления предпринято никогда не было. А зачем, говорят старожилы, если молодёжь всё равно не задерживается здесь, уезжает в города. Даже школы, полноценной средней школы, не только в Покрове, но и в радиусе 15 километров нет. В мои школьные годы покровские ребята обучались в Руженской средней школе, а сейчас и в моём родном селе школы не стало – некого учить.

Выезжая из Покрова, всегда всматриваюсь в то место, где когда-то стоял клуб и были установлены памятные стелы с именами сельчан, погибших в Великую Отечественную войну. Хотя стелы и сохранились, но нынешнее безлюдье на этом когда-то оживлённом «пятачке» наводит на грустные размышления, связанные, в том числе и с тем, что в 1955 году перед поступлением на учёбу клубом несколько месяцев заведовала милая девушка, ставшая потом моей женой.

Отсюда до Ружного осталось всего пять километров. Выехали на горку, пересекли трассу нефтепровода «Дружба», «французский ров» и на горизонте уже можно разглядеть небольшие зелёные пятна. Если в мои годы это были «Кожановы» дубы, служившие нам с давних пор не только своеобразным маяком, но и стимулом ускорить шаг (ведь часто из Карачева ходили пешком, никакого общественного транспорта не было) – до дома оставались какие-то три километра. «Кожановы» дубы имя своё получили по прозвищу владельца, в конце огорода которого и росли. Это были практически единственные высокие деревья во всём нашем селе. Когда они были посажены, никто из старожилов даже в мои детские годы не помнил. Теперь дубы не так заметны (не стало старых деревьев), тем более, на фоне большого зелёного пятна, указывающего на место расположения сельского кладбища. Но и оставшиеся меньшей высоты деревья по-прежнему напоминают нам, великовозрастным, о былом их значении как символе огромного села.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Тихонов - Отшельники. Клан Заката. Книга первая. Приемыш [СИ]](/books/1148005/mihail-tihonov-otshelniki-klan-zakata-kniga-perv.webp)