Михаил Тюрин - О чём вспомнил и размышлял. Книга первая. Края мои родные

- Название:О чём вспомнил и размышлял. Книга первая. Края мои родные

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448572258

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Тюрин - О чём вспомнил и размышлял. Книга первая. Края мои родные краткое содержание

О чём вспомнил и размышлял. Книга первая. Края мои родные - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Родительский дом, 2013 год

Ну вот, наконец, и добрались до места. Это дом, в который мы практически ежегодно приезжали в отпуск. Построен он был в 1955—1956 годах прошлого века. Из него ушли в мир иной бабушка, брат Александр, отчим, мать. Сейчас его в более или менее приличном состоянии поддерживает мой брат Анатолий, приезжая сюда для возделывания огорода и походов на охоту.

Жилых домов на нашей улице в 2013 году оставалось всего четыре. Всего! А ведь был целый колхоз! Подворий было в разные времена, даже послевоенные, до шестидесяти. «Всё ушло, всё умчалося в невозвратную даль…». Осталась лишь тоска, да печаль по дорогому для моего сердца бытию.

Мы с братом на огороде. Дом (на заднем плане) давно уже не жилой, брошен, некому в нём теперь постоянно жить и обрабатывать приусадебный участок. Такое запустение даже у оптимиста будет навевать только грусть. Но это тоже жизнь!

Брат Анатолий ещё как бы по инерции продолжает обрабатывать огород – ведь здесь всё прекрасно растёт, хотя потребности в овощах давно уже не те, да и здоровье не позволяет трудиться в полную меру. Но мы же из крестьян и тяга к земле-кормилице заложена в наших генах. Такова наша ипостась, таковой и останется.

Место последнего упокоения моей матери Татьяны Дмитриевны, брата Александра, отчима Якова Николаевича, бабушки Екатерины Кирилловны, моих сестричек Нины и Маруси. Рядом здесь же покоятся моя крёстная мать, тётки и другие родственники и однофамильцы. Вечная им память!

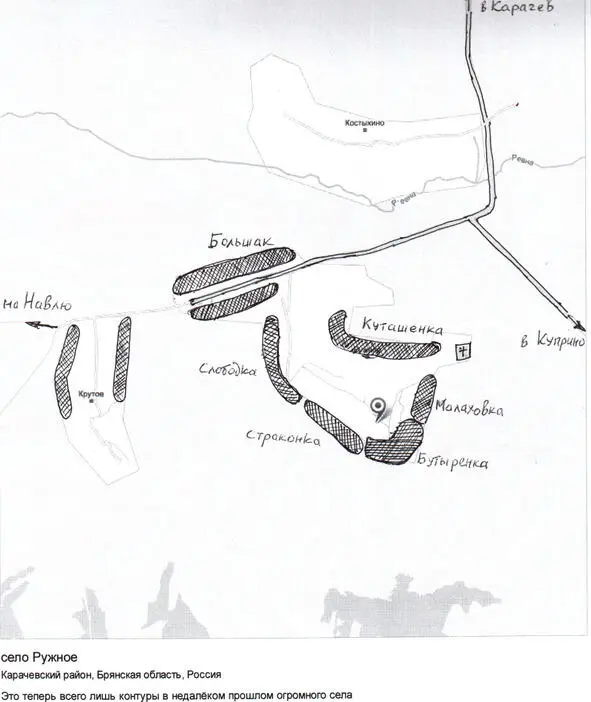

Моё родное село

Село Ружное располагается на возвышенных местах вокруг большого лога (так на местном наречии называется широкое низменное место) отдельными улицами, схематическое расположение которых представлено ниже в тексте. Названия улиц, конечно, своеобразные, но народная молва ни разу за всю мою жизнь в селе не «разгласила» тайн появления Страконки, Бутыренки, Малаховки и др. До Великой Отечественной войны на каждой улице было по 40—60 дворов с довольно плотной застройкой. После войны их число несколько сократилось, но село продолжало оставаться самым большим в Карачевском районе.

В дореволюционные времена лог был перекрыт плотинами (следы их сохранились и до сих пор), которые позволили иметь несколько прудов. По рассказам старожилов тех лет, в том числе и моей бабушки, пруды были обсажены ракитами, в прудах водилась рыба, гнездились дикие утки и даже одно время работала водяная мельница. Но после революции должного ухода за этими гидротехническими сооружениями не стало и нам, ребятишкам, лишь пришлось лицезреть огромные промоины в плотинах, в которые устремлялись паводковые воды.

План села Ружное

На Бутыренке была большая кирпичная церковь, к которой по установившейся традиции, примыкало сельское кладбище. Рядом с церковью было два больших дома, как у нас говорили, поповских, в которых уже в советское время размещалась начальная школа. Я помню и церковь, и поповский дом, так как в 1942 году недели две ходил в так называемую школу. Кто её организовал в те военные годы, в условиях оккупации, до сих пор не знаю. Но учительница довольно высокого роста (по моим тогдашним меркам, конечно) всплывает перед глазами даже сейчас.

Село окружено плодороднейшими чернозёмами то ли естественного происхождения, то ли благодаря ежегодно вносимым на поля органическим удобрениям многими поколениями жителей. Историей села никогда плотно не занимался, но так как и мои деды и прадеды похоронены здесь, то, надо полагать, село существует не менее трёх веков. Интересной особенностью в этнографическом плане является своеобразный говор (так у нас называют разговорный язык) жителей Ружного и расположенных примерно в трёх километрах деревень Сычёвка и Гремячее, представляющий смесь белорусского, украинского и русского языков с местными идиомами и фразеологией. А вот разговорный язык людей, живущих на Большаке и Крутом более «городской», как часто выражалась моя мать, так как среди них находится много переселенцев из других мест.

В годы коллективизации (1932—1933) в селе были организованы колхозы (практически по улицам), ставшие перед войной уже достаточно состоятельными хозяйствами, по нашим меркам, конечно, вполне обеспечивающими себя хлебом, овощами и продуктами животноводства. Значительная часть урожая изымалась, конечно, государством. Колхозы для этого и создавались. В нашем колхозе «Страконка», бессменным председателем которого со дня образования и до самой войны был мой дядя по отцу Пётр Михайлович, приносила определённый доход и пасека, а в «урожайные» годы на трудодни колхозники получали даже мёд. То ли мёд был очень вкусным и сладким, то ли таково свойство детской памяти, но помню и до сих пор, как отец с помощью длинной лучинки доставал это лакомство из бутылки – другой тары просто не было.

Люди постоянно строились, появлялись добротные дома, а в домах кое-какой достаток. Новый дом перед самой финской войной построил с помощью братьев и мой отец. Помню толстые брёвна, из которых он был срублен, пахнущие ещё смолой. Правда, в сенях размещались и насесты для кур, закуток для телёнка, что к запаху смолы добавляло и другие, менее приятные «духи». Но таков был уклад нашей сельской жизни.

Колхоз «Страконка» считался в районе передовым, поэтому и был премирован новым автомобилем ГАЗ-ММ (знаменитая «полуторка») грузоподъёмностью полторы тонны. Как много грузов он перевёз, сказать не могу, но для меня он остался в памяти в очень непонятном для моего детского ума виде – четыре лошади тащили за собой это чудо техники, чтобы завести его после ремонта двигателя. Оказывается, что «кривого стартера» – заводной рукоятки – было мало, чтобы провернуть какой-то там коленвал. Такая была техника, такие были специалисты. Но и этот автомобиль вместе с водителем были в начале войны мобилизованы для нужд армии.

Война же оставила неизгладимый след не только на облике села, его послевоенном переустройстве, но и на сознании людей, их отношении к реальной жизни.

В годы правления Н. С. Хрущёва всё настойчивее стали вестись разговоры об объединении мелких руженских колхозов в единый на селе. Это была новая государственная политика укрупнения всего: колхозов, сельских советов и т. д. Мой возраст позволял уже улавливать определённый смысл в происходящем. Запомнились ожесточённые споры на собраниях о нежелании объединяться, укоры страконских колхозников бутыренским и малаховским в лени, в нежелании работать и в других «грехах». Как не хотели принимать на себя название того колхоза, с которым предполагалось объединение – «мы не пойдём в подчинение страконским» – заявляли соседи, считая в сохранении названия колхоза своеобразное порабощение. По моим впечатлениям меньше всех вызывало возражений присвоить новому объединённому колхозу более нейтральное название «Власть труда». Это название носил колхоз на Куташенке, председателем его до войны был наш родственник по матери С. И. Алыренков, известный в районе партиец, в первые недели оккупации нас немцами избитый ими и появившимися их прихвостнями до состояния, как теперь принято говорить, несовместимого с жизнью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Тихонов - Отшельники. Клан Заката. Книга первая. Приемыш [СИ]](/books/1148005/mihail-tihonov-otshelniki-klan-zakata-kniga-perv.webp)