Владимир Ленин - Полное собрание сочинений. Том 1. 1893–1894

- Название:Полное собрание сочинений. Том 1. 1893–1894

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1967

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ленин - Полное собрание сочинений. Том 1. 1893–1894 краткое содержание

Полное собрание сочинений. Том 1. 1893–1894 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из данных Постникова мы видим таким образом, что по отношению к рынку земледельческое хозяйство крестьян в различных группах является существенно различным: высшие группы (с посевом более 25 дес. на двор) ведут уже коммерческое хозяйство; целью производства хлеба является получение дохода. Наоборот, в низших группах земледелие не покрывает необходимых нужд семьи (это относится к посевщикам, обрабатывающим до 10 дес. на двор); если подсчитать с точностью все расходы по хозяйству, то наверное окажется, что хозяйство в таких группах ведется в убыток.

Крайне интересно также воспользоваться теми данными, которые приводит Постников, для разрешения вопроса о том, в каком отношении стоит раскол крестьянства на разнородные группы к размеру предъявляемого рынку спроса? Мы знаем, что размер этого спроса зависит от величины торговой площади, а эта последняя возрастает с увеличением размеров хозяйства; но ведь параллельно с этим увеличением размеров хозяйства в высших группах идет уменьшение этих размеров в низших группах. По количеству дворов низшие группы вдвое многочисленнее высших групп: первых 40 % в Таврических уездах, вторых – только 20 %. Не получается ли в общем и целом, что вышеуказанный хозяйственный раскол уменьшает размер предъявляемого рынку спроса? Собственно говоря, мы вправе ответить на этот вопрос отрицательно уже на основании априорных соображений: дело в том, что в низших группах размер хозяйства так мал, что все нужды семьи не могут быть покрыты земледелием; чтобы не умереть с голоду, представителям этих низших групп придется нести на рынок свою рабочую силу, продажа которой даст им известные денежные средства и уравновесит таким образом (до известной степени) то уменьшение спроса, которое произойдет от уменьшения размеров хозяйства. Но данные Постникова позволяют дать на поставленный вопрос более точный ответ.

Возьмем какое-нибудь количество посевной площади, например, 1600 дес. и представим себе двоякое распределение ее: во-первых, между однородным экономически крестьянством и, во-вторых, между крестьянами, расколовшимися на разнородные группы, какие мы видим в Таврических уездах, в настоящее время. В 1-ом случае, полагая на среднее крестьянское хозяйство 16 дес. посева (как это и обстоит на деле в Таврических уездах), получим 100 хозяйств, вполне покрывающих свои нужды земледелием. Предъявляемый рынку спрос будет равняться 191 × 100= 19 100 руб. – Второй случай: 1600 дес. посева распределены между прежними 100 дворами иначе, именно так, как распределяется в действительности посевная площадь между крестьянами Таврических уездов: 8 дворов совсем не имеют посева; 12 засевают по 4 дес; 20 по 8; 40 по 16; 17 по 34 и 3 по 75 (всего посева получается 1583 дес, т. е. немного даже менее 1600 дес). При таком распределении весьма значительная часть крестьян (40 %) не будет в состоянии получить с своей земли достаточно дохода на покрытие всех нужд. Размер предъявляемого рынку денежного спроса, считая только хозяйства с посевом более 5 дес на двор, будет следующий: 20 · 30 + 40 · 191 + 17 · 574 + 3 · 1500 = 21 350 руб. Мы видим таким образом, что несмотря на опущение целых 20 дворов [несомненно, получающих тоже денежный доход, только не от продажи своих продуктов], несмотря на сокращение посевной площади до 1535 дес. – общий размер предъявляемого рынку денежного спроса повысился {8}.

Было уже сказано, что крестьяне низших экономических групп вынуждены продавать свою рабочую силу; наоборот, представители высших групп должны покупать ее, так как собственных рабочих уже недостаточно для обработки их крупной посевной площади. Мы должны теперь поподробнее остановиться на этом важном явлении. Постников как будто не причисляет это явление к «новым хозяйственным движениям в крестьянской жизни» (по крайней мере, не упоминает о нем в предисловии, где резюмирует результаты труда), но оно заслуживает гораздо большего внимания, чем введение машин или расширение запашки у зажиточных крестьян.

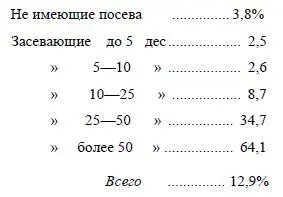

«Более зажиточное крестьянство в Таврических уездах, – говорит автор, – вообще пользуется в значительной мере наемными работниками и ведет свое хозяйство на такой площади, которая далеко превышает рабочую способность самих семейств. Так, в 3-х уездах на 100 семей держат наемных работников, по всем разрядам крестьян:

Эти цифры показывают, что наемных работников держат преимущественно хозяева зажиточные, с более значительными посевами» (с. 144).

Сравнивая вышеприведенные данные о составе семей по группам без наймитов (по трем уездам отдельно) и с наймитами (по трем уездам вместе), мы видим, что хозяева, засевающие от 25 до 50 дес. на двор, увеличивают число рабочих сил в своем хозяйстве посредством найма – приблизительно на 1 / 3 (с 1,8–1,9 работника на семью до 2,4), а хозяева с посевом более 50 дес. на двор увеличивают число рабочих почти вдвое (с 2,3 до 5); даже более чем вдвое по расчету автора, который считает, что они должны нанимать до 8241 работника (с. 115), имея своих 7129 человек. Что низшие группы должны отпускать рабочих на сторону в весьма значительном количестве – это явствует уже из того, что земледельческое хозяйство не в состоянии дать им необходимое на собственное содержание количество продуктов. К сожалению, точных данных о количестве отпускаемых на сторону работников мы не имеем. Косвенным показателем этого количества может служить число домохозяев, сдающих свои наделы: выше было приведено заявление Постникова, что в Таврических уездах около 1 / 3 населения не эксплуатирует вполне своей надельной земли.

IV

Из приведенных выше данных видно, что Постников вполне доказал свое положение об «огромном разнообразии» в экономическом положении отдельных дворов. Это разнообразие простирается не только на степень имущественного обеспечения крестьян и размеры их посевов, но даже на характер хозяйства в разных группах. Мало этого. Оказывается, что термины: «разнообразие», «дифференциация» недостаточны для полной характеристики явления. Если один крестьянин имеет 1 штуку рабочего скота, а другой – 10, мы называем это дифференциацией, но если один арендует десятки десятин земли сверх обеспечивающего его надела с единственной целью извлечь доход из ее эксплуатации и тем лишает другого крестьянина возможности арендовать землю, в которой он нуждается для прокормления своей семьи, – то мы имеем пред собой, очевидно, нечто гораздо большее; мы должны назвать такое явление «рознью» (с. 323), «борьбой экономических интересов» (с. XXXII). Употребляя эти термины, Постников недостаточно оценивает всю их важность; он не замечает также, что и эти последние термины оказываются недостаточными. Аренда надельной земли у обедневшей группы населения, наем в батраки крестьянина, переставшего вести свое хозяйство, – это уже не только рознь, это – прямая эксплуатация.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: