Андрей Болосов - Полярная авиация России. 1946–2014 гг. Книга вторая

- Название:Полярная авиация России. 1946–2014 гг. Книга вторая

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-086-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Болосов - Полярная авиация России. 1946–2014 гг. Книга вторая краткое содержание

Полярная авиация России. 1946–2014 гг. Книга вторая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

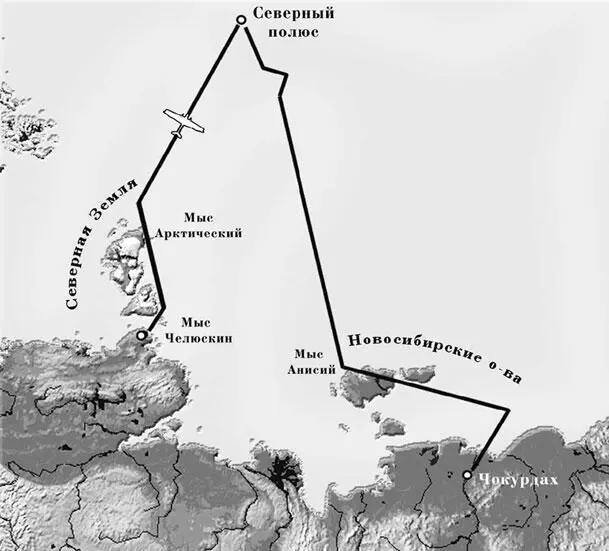

Маршрут перелёта на Северный полюс в октябре 1945 г.

В 6 часов 35 минут утра самолёт пролетел над полюсом.

Экипаж сбросил на полюс вымпел и буй, в котором находились портрет товарища Сталина, записка о произошедшем событии со списком участников полёта, свежие номера газет «Правда» и «Комсомольская правда».

Командир положил самолёт в широкий круг и все приступили к наблюдениям. Внизу лежал тяжёлый паковый лёд, испещрённый беспорядочными разводьями и трещинами. Через несколько минут самолёт взял курс на меридиан Крестов Колымских, где была запланирована посадка. Зарево над горизонтом подсказывало расположение Солнца. И тут на борт стали одна за другой поступать радиограммы с поздравлениями о первом в мире успешном полёте к полюсу в условиях полярной ночи.

После нескольких минут радости экипажу пришлось испытать и тревожное время – Си-47 начал покрываться льдом и заметно потяжелел. Механик принялся нагнетать воздух в резиновое покрытие, которое обтягивало кромки крыльев и хвост машины. Резина надувалась и сбрасывала ледяную корку. Непрерывно работал химический антиобледенитель, но на крыльях продолжали нарастать пласты льда.

Инженер-полковник Ф. М. Кузичкин, исполняющий обязанности начальника УПА ГУСМП в 1941–1945 гг.

Из воспоминаний М. А. Титлова: «В 6.35 наш «Н-331» уже делал круг над вершиной мира. Погода была ясная, лунная, но, несмотря на темноту, видимость была отличная. Сомов словно прилип к иллюминатору с тетрадью в руках. Всё что-то записывал, вычёркивал. Внизу – сплошные паковые поля, только иногда встречались неширокие разводья.

По программе обратный путь лежал через районы совсем незнакомые. Раньше их никто не обследовал. Однако погода нас баловала недолго. Набежала облачность, пошёл густой снег. Началось обледенение. Я набрал высоту 4 тысячи метров, 5 тысяч метров – никакого просвета. Только на 6 тысячах пробили облачность и сразу почувствовали – дышать стало трудно. Пришлось опять снижаться. К счастью, на 4 тысячах появились просветы в облаках. Сразу полегчало, да и обледенение почти прекратилось ».

Дальше полёт протекал спокойно. Выглянуло Солнце, а на широте 85° самолёт вошёл в зону действия радиомаяка. Попутный ветер обеспечивал скорость до 330 км в час.

Штурман В. Аккуратов рассчитал, что в 12 часов 13 минут должен появиться мыс Анисий на о. Котельном. После суточного полёта по счислению ошибка составила всего 4 минуты. Это был первый земной ориентир за 3100 км полёта. В это время радист принял сообщение, что Кресты Колымские (ныне пос. Черский) не может принять самолёт, так как посадочная площадка была залита наводнением, и штурман повернул машину к пос. Чокурдах в низовьях Индигирки, где был радиопривод. Здесь Си-47 благополучно приземлился.

В целом за 15 часов 30 минут полёта по ломаному маршруту мыс Челюскин – мыс Молотова – Северный полюс – мыс Анисий – пос. Чокурдах преодолели 4370 км.

6 октября «Н-331» перелетел из Чокурдаха на аэродром мыса Косистый на восточном побережье Хатангского залива, а затем Титлов благополучно посадил свой самолёт на аэродроме Амдермы.

Этот первый осенний полёт в высокие широты доказал возможность осуществления ледовых авиаразведок на большой площади в короткий срок. Начиная с этого времени в арктических морях стали проводиться систематические круглогодичные ледовые авиаразведки.

Опытнейший полярный лётчик Б. Г. Чухновский после войны ещё 10 лет работал в УПА инспектором и консультантом

Интересно заметить, что этот полёт к Северному полюсу со спецкором «Правды» на борту самолёта, в отличие от предвоенных полётов, практически никак не был публично отмечен. Возможно, это было связано с тяжёлой болезнью Сталина и отсутствием его реакции на это событие (что заставило сильно поволноваться руководство ГУСМП), или провалом первого этапа переговоров СССР, США и Великобритании о послевоенном устройстве мира, а самолёт у наших лётчиков был «чужой» – американский. М. М. Со-мов в отчёте об итогах осенней высокоширотной ледовой авиаразведки 1945 г. скупо записал: « В процессе выполнения планового задания по осенней ледовой разведке самолёт « СССР Н-331», пилотируемый лётчиком М. А. Титловым, 2 октября 1945 г. произвёл ледовую разведку по маршруту: мыс Челюскин–78 ° 40 ' N; 106 ° 20 ' Е – мыс Молотова – Северный полюс – мыс Анисий – 74 ° 00 ' N; 146 ° 00 ' Е – Чокурдах ».

1.2. На «чужих» самолётах

Большой объём разнообразных и очень сложных задач, традиционно стоявших перед Полярной авиацией, после окончания войны дополнился двумя очень важными направлениями: научные исследования в высоких широтах и содействие военному освоению северных регионов страны и районов Арктики. Однако решение этих задач было существенно осложнено нехваткой специалистов (опытные полярные лётчики были наперечёт) и дефицитом авиапарка, запчастей, радиотехнического, наземного и другого оборудования. На 1946 год весь ГВФ реально располагал 470 самолётами Ли-2 (модификация лицензионного ДСи-3) и полученных по ленд-лизу Си-47 «Скайтрейн», а также 32, переделанными из бомбардировщиков в грузовые, А-20 «Бостон» и Б-25 «Митчелл» и 6 «Каталинами», поставка запчастей к которым из США была прекращена. Остальной парк составляли 37 трофейных Ю-52 и около 2,5 тысяч лёгких самолётов типа По-2, УТ-2 и др.

Один из самолётов «Зибель» Си-204, переданный в Полярную авиацию

В УПА Главсевморпути сложилась аналогичная ситуация. Авиапарк Полярной авиации за годы войны изрядно подсократился и устарел. После окончания боевых действий туда поступило много трофейной техники и машин, полученных по ленд-лизу. Кроме упомянутых выше ДСи‑3, Си-47, Б-25, «Каталина», «Юнкерс» Ю-52 и 4 лицензионных ГСТ в Полярную авиацию в 1945–1947 гг. передали три немецких ФВ-200 «Кондор», девять Си-204 «Зибель», гидросамолёт До-24Т, несколько старых «Юнкерс» W-34 для Ухты и даже один английский бомбардировщик «Стирлинг». То есть авиапарк состоял в основном из «чужих» машин. Первенец советского послевоенного гражданского самолётостроения двухмоторный Ил-12 в это время только проходил лётные испытания.

Судьба многих из этих машин была короткой и незавид-ной. Полёты Си-204 на севере начались уже в 1945 г. – в Чу-котскую авиагруппу из МАГОН поступил самолёт «Н-370». Эта машина никак для холодов не дооборудовалась и почти не использовалась. В сентябре 1946‑го её вернули в Москву для доработки. Летом на Чукотку полетели ещё три «Зибеля», но долетели только два. На маршруте из Зырянки в Кресты Колымские у Си-204 «Н-379» отказал левый мотор, затем перегрелся правый. Опытный пилот Ф. К. Куканов вынужден был посадить его на косу реки Федотиха. Машину пришлось списать. Ещё три «Зибеля» вошли в Игарскую авиагруппу. В 1946 г. Си-204 ГУСМП налетали 596 часов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: