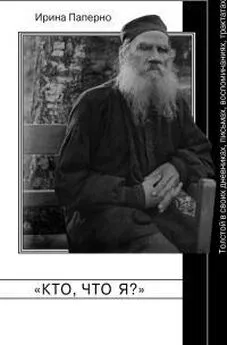

Ирина Паперно - «Кто, что я?» Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах

- Название:«Кто, что я?» Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:М.

- ISBN:978-5-4448-1027-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Паперно - «Кто, что я?» Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах краткое содержание

First published as Irina Paperno, „Who, What Am I?“ Tolstoy Struggles to Narrate the Self by Cornell University Press, 2014. Copyright by Cornell University. Перевод с английского автора. © И. Паперно, русский перевод, 2018

«Кто, что я?» Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Такой текст открывает возможность для альтернативной метафизики повседневности и альтернативной философии истории.

Интерлюдия: Документальное письмо или художественная литература?

Толстой переходит от дневника к литературе ( 1852 ) – «И, кажется, больше никогда писать не буду»: Толстой отрекается от литературы ( 1859 ) – «О проклятой лит-т-тературе и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю» ( 1870 ) : Толстой снова и снова ( 1875 ) отказывается от литературы

Толстой переходит от дневника к литературе (1852)

В 1851–1852 годах Толстой перешел от интенсивного писания дневника к художественной прозе и к авторству [53]. В ноябре 1851 года Толстой (он жил тогда на Кавказе, пытаясь поступить на военную службу) писал Т. А. Ергольской (по-французски): «Помните, добрая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы [faire des romans]; так вот я и послушался вашего совета – мои занятия, о которых я вам говорю – литературные. Не знаю, появится ли когда на свет то, что я пишу, но меня забавляет эта работа, да к тому же я так давно и упорно ею занят, что бросать не хочу» (59: 117). Результатом этой работы стали написание и издание повести «Детство», и ее успех заложил основу карьеры Толстого-беллетриста.

Если рассмотреть «Детство» (написанное летом 1851 года) бок о бок с «Историей вчерашнего дня» (март 1851 года), то «Детство» – это частичное подчинение конвенциям и ограничениям художественной прозы. «История вчерашнего дня» выросла из дневника молодого Толстого и была экспериментальной попыткой описать все «впечатления и мысли, которые проходят в один день» – попыткой, предпринятой без интенции писать литературу. «Детство» было результатом сознательной литературной работы, с мыслью о возможной публикации.

Более того, несмотря на автобиографическую форму повести (повествование от первого лица и биографический сюжет), Толстой не думал о «Детстве» как об истории собственной жизни. Он горько жаловался на то, что редакция «Современника» заменила заглавие «Детство» на «История моего детства»: «Кому какое дело до Истории моего детства»? (59: 214). Согласно первоначальному плану, «Детство» было первой частью большого романа, «Четыре эпохи развития», и он планировал написать также «Отрочество», «Юность» и «Молодость». Но и условный автобиографизм так стеснял Толстого, что он не мог продолжать. Он писал своему редактору Н. А. Некрасову: «принятая мной форма автобиографии и принужденная связь последующих частей с предыдущей <���…> стесняют меня» (59: 202, 15 сентября 1852). Толстой попытался создать дистанцию между собой и своим героем. Через несколько месяцев он записал в дневнике: «Я могу писать про него, потому что он далек от меня» (46: 150–151). В конце концов Толстой написал «Отрочество» и «Юность», но оставил неосуществленным план четвертой части, которая закончилась бы сегодняшним днем героя-повествователя.

Как считают исследователи, первое художественное произведение Толстого носит следы автобиографического и, более того, дневникового письма. Написанное от первого лица, «Детство» охватывает два дня в жизни героя-повествователя шаг за шагом, начиная с вставания с постели. И образ героя, и сюжет остаются неразвитыми. Более того, повесть заключает в себе подлинный материал из жизни Толстого. Однако это не автобиография, а псевдоавтобиография: повествователь и автор – это не одно и то же лицо [54]. Только наивный читатель (включая и тетушек Толстого) отождествлял повествовательное «я» с автором. Сам Толстой считал «Детство» не автобиографией, а художественной автобиографией, то есть литературным произведением в автобиографической форме. Один из исследователей Толстого так описал ситуацию: «Конвенции романа по крайней мере предоставляют автору запасной выход: лестницу, по которой автор может по собственной воле войти и выйти из своего произведения» [55]. В своей первой повести Толстой начинает строить такие подмостки – повествовательную структуру, с помощью которой он может выйти из своего произведения. Несмотря на явные следы автобиографического (и даже дневникового) письма, повествовательное «я» – это не «я, Лев Толстой».

Опубликованная в сентябрьском выпуске «Современника» за 1852 год, повесть «Детство», подписанная инициалами, привлекла внимание к неизвестному автору. Тем временем молодому Толстому удалось вступить в армию, а после начала Крымской войны он оказался в центре боевых действий. Тем не менее он работал над продолжением, и «Отрочество» вышло в 1854 году. В 1855 году в «Современнике» начинает печататься серия его художественных очерков – «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года», привлекая все большее внимание. По жанровой принадлежности «Севастопольские рассказы» (или, как их называет Эйхенбаум, «Севастопольские очерки») «находятся на границе между репортажем и художественной прозой»: герои явно вымышленные, но читатель знает, что за ними стоит автор, который мог бы сказать: «я там был». (Причем Толстой экспериментирует с позицией от первого, третьего и даже второго лица.) Более того, рассказы оформлены как хроники, правда не дня, но месяца [56]. «Севастопольские рассказы» несут следы дневникового повествования.

Когда в 1855 году, после окончания войны, Толстой прибыл в Петербург, в тесном кругу русских авторов он был принят как состоявшийся писатель. В 1856 году в журнале «Современник» была напечатана статья ведущего критика Николая Чернышевского о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах», которая много способствовала репутации молодого автора. В 1857 году вышла повесть «Юность». В том же году Толстой предпринял путешествие по Франции, Швейцарии и Германии (включая и пешеходную экскурсию по стопам Руссо). Все это время он продолжал литературную работу. При этом после 1857 года Толстой все реже и реже писал в своем дневнике.

«И, кажется, больше никогда писать не буду» (1859): Толстой отрекается от литературы

Весной 1859 года Толстой принял внезапное решение отказаться от литературы; он покинул Петербург и поселился в своем имении Ясная Поляна. Толстой переживал кризис. (Такие кризисы будут происходить на протяжении всей его жизни [57].) Толстой описал свое состояние – острое чувство религиозного и морального тупика – в письме к двоюродной тетушке Александре Андреевне Толстой. Он начал с попытки исповедания веры:

Убеждения человека, – не те, которые он рассказывает, а те, которые из всей жизни выжиты им, – трудно понять другому, и вы не знаете моих. <���…> Попробую, однако, сделать мою profession de foi… (60: 293).

Он пишет об отпадении от веры (в возрасте четырнадцати лет) и об открытии (на Кавказе, где он жил в 1851–1854 годах), «что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого» (60: 293, апрель – май 1859). (В это время, как мы знаем из его дневника, Толстой читал «Исповедание веры савойского викария» даже за обедом [58].) Он пишет о своем отчаянье: «Жить незачем. Вчера пришли эти мысли с такой силой. <���…> Кому я делаю добро? кого люблю? Никого!» И тут же добавляет: «Я пишу вам это не для того, чтобы вы мне сказали, что это? что делать, утешили бы» (60: 294). От экзистенциального отчаянья он переходит к теме литературы: «Еще горе у меня. Моя Анна, как я приехал в деревню и перечел ее, оказалась такая постыдная гадость, что я не могу опомниться от сраму, и, кажется, больше никогда писать не буду. А она уж напечатана <���…>» (60: 295). Толстой имеет в виду повесть «Семейное счастие». В тот же день в письме к критику Василию Боткину он пишет о своей повести с тем же чувством отвращения и отчаянного стыда (используя идиоматику, уместную только при обращении к мужчине): «Василий Петрович! Василий Петрович! Что я наделал с своим „Семейным счастьем“. Только теперь здесь, на просторе, опомнившись и прочтя присланные корректуры <���…> я увидал, какое постыдное гавно, пятно, не только авторское, но человеческое – это мерзкое сочинение» (60: 296). Остается неясным, почему Толстой называет книгу «моя Анна» – героиню «Семейного счастия» зовут Мария [59].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: