Борис Шапошников - Битва за Москву. Московская операция Западного фронта 16 ноября 1941 г. – 31 января 1942 г.

- Название:Битва за Москву. Московская операция Западного фронта 16 ноября 1941 г. – 31 января 1942 г.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, АСТ Москва, Транзиткнига

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-17-033946-1, 5-9713-1551-X, 5-9578-3068-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Шапошников - Битва за Москву. Московская операция Западного фронта 16 ноября 1941 г. – 31 января 1942 г. краткое содержание

В основе книги лежит трехтомник «Разгром немецких войск под Москвой» под общей редакцией маршала Б.Д.Шапошникова, подготовленный Генеральным штабом Красной Армии и выпущенный Военным издательством НКО СССР в 1943 году под грифом «секретно».

Исследование охватывает военные действия на Московском направлении, включает описание работы тыла, подготовки и переброски резервов с 16 ноября 1941 года по 31 января 1942 года.

Книга снабжена дополнительными документальными приложениями, картографическим материалом и будет интересна как специалистам, так и любителям военной истории.

Битва за Москву. Московская операция Западного фронта 16 ноября 1941 г. – 31 января 1942 г. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

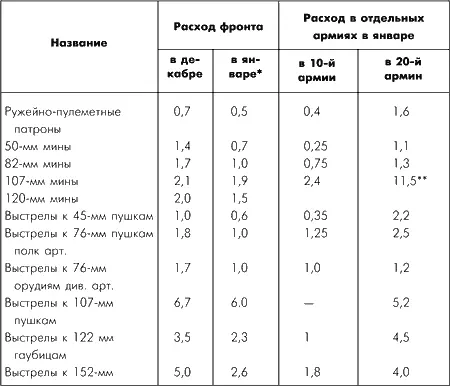

Расход боеприпасов в боевых комплектах во время декабрьского и январского наступления приведен в таблице

* За первые 20 дней исчислен по фактическому расходу, за остальные 10 дней – по среднесуточному расходу в первые 20 дней.

** Количество крупнокалиберных минометов в армии с 7 января увеличилось значительно больше, чем показано в ведомости, расчет же расхода боеприпасов произведен по состоянию материальной части на 1 января.

Для иллюстрации расхода боеприпасов в отдельных армиях взяты армии, находившиеся в резко различной оперативной обстановке. 10-я армия вела преимущественно маневренные бои и не имела против себя серьезных укреплений противника, в то время как 20-я армия прорывала заблаговременно укрепленные позиции врага. Этим и объясняется, что расход боеприпасов в 10-й армии, за немногим исключением, ниже среднефронтового, а в 20-й армии – значительно выше.

Выводы

В наступательной операции, как показывает опыт Западного фронта, от тыла требуется постоянная готовность к маневру запасами, тыловыми частями и путями подвоза. В ходе операции командование и начальник тыла все сильнее ощущали необходимость создания у себя маневренного запаса всех видов материальных и транспортных средств. При отсутствии таких запасов прибегали к переадресовке грузов или переброске сил, средств и запасов из одной армии в другую. Но все же это не был выход из положения; высокая маневренность современных операций требовала наличия во всех звеньях маневренного резерва.

Громоздкость современного тылового аппарата и многообразие его обязанностей вызывали необходимость эшелонирования отдельных звеньев тыла на значительную глубину. В целях же обеспечения живой связи с командованием и войсками создавались оперативные группы управления тыла.

Наступление в конце декабря и в январе, носившее на левом крыле характер преследования, потребовало значительно меньше боеприпасов, чем контрнаступление. При этом основная масса боеприпасов была израсходована в армиях центра и правого крыла, вынужденных прорываться через заблаговременно созданные противником оборонительные позиции.

Аппарат тыла фронта и армий работал в январе более четко и целеустремленно, чем в декабре. Широким использованием местных средств (вплоть до трофейных боеприпасов) работники тыла и снабжения восполняли выделенные, но не высланные фронту материальные средства. Только к концу января стал резко сказываться их недостаток в армиях.

В заключение необходимо подчеркнуть, что сравнительно небольшие расходы материальных средств (особенно боеприпасов) в битве за Москву явились следствием как общих, характерных для разбираемого этапа войны, так и специфических условий, сложившихся под Москвой в конце 1941 года и в начале 1942 года. Это необходимо учитывать при расчетах материального обеспечения современных операций.

Глава двенадцатая

Заключение по январскому периоду

1. Оперативно-стратегическое положение сторон на московском стратегическом направлении к январю 1942 года было резко различным.

Войска Красной Армии в результате декабрьского поражения немцев под Москвой (в частности, разгрома их ударных фланговых группировок) получили свободу действий и смогли продолжать дальнейшее наступление в целях полного уничтожения противостоящих Западному фронту немецко-фашистских сил. С конца декабря армии Западного фронта осуществляли это наступление с рубежа рек Лама, Руза, Нара, Ока. Части Красной Армии к этому времени уже понесли серьезные потери, сказывалось их утомление длительными и непрерывными боями; суровая зима накладывала свой сковывающий отпечаток на действия войск. Однако благоприятно сложившаяся оперативная обстановка и высокое политико-моральное состояние частей Красной Армии позволяли рассчитывать на дальнейшие успехи наших войск в январе.

2. Немецко-фашистские войска, разгромленные под Москвой, потеряв большое количество людей и материальной части (в том числе почти все танки), под ударами Красной Армии откатывались на запад. Более тяжелое положение было у немцев на флангах, подвергшихся наибольшему разгрому и преследуемых крупными силами Красной Армии. Центр пострадал меньше, и положение там вначале было более устойчивым. На рубеже Ламы, Рузы, Нары, Оки противник остановился, чтобы закрепиться, подтянуть имевшиеся подкрепления, и предполагал остаться здесь до весны. В тылу, на случай потери этой оборонительной линии, спешно создавались другие укрепленные рубежи и районы по системе опорных пунктов и узлов сопротивления на более важных участках и направлениях.

Такими важными районами в тылу немецких войск, без удержания которых нельзя было иметь обеспеченные коммуникации и вести упорную оборону в течение длительного периода, являлись:

а) Район Ржев, Зубцов, Сычевка на стыке Калининского и Западного фронтов, за который шла упорная борьба в течение всего января, а затем и в последующий период.

б) Район Гжатск, Вязьма, прикрывающий узлы важнейших железнодорожных и грунтовых путей подвоза (с тыла к фронту), а также рокадных (вдоль фронта). Здесь же проходит важнейшая автомобильная магистраль страны – автострада Москва—Гжатск—Вязьма—Смоленск—Минск.

в) Треугольник Медынь, Полотняный Завод, Юхнов, закрывающий выход на вторую автомобильную магистраль, находившуюся в полосе действий Западного фронта, – стратегическое шоссе Москва—Варшава; одновременно он прикрывал важное направление Калуга, Вязьма, включавшее железную дорогу и позволявшее обходить гжатско-вяземский район с юга.

г) Район Сухиничи – как крупный железнодорожный узел путей на Смоленск, Рославль, Брянск, Калугу и одновременно как район, прикрывающий в южной части сообщения вдоль фронта: железнодорожную рокаду Сычевка—Вязьма—Брянск и тракт Гжатск—Юхнов—Сухиничи, Брянск.

Упорной обороной этих районов немцы создавали известную дельность и устойчивость всего оперативного фронта, прикрывали свои основные железнодорожные и автомобильные артерии подвоза, эвакуации и связи вдоль фронта. Вследствие этого их тыл приобретал прочную основу. Без удержания в своих руках вышеназванных районов и узлов путей сообщения немцы не могли бы иметь обеспеченных коммуникаций – следовательно, не могли рассчитывать на длительную и упорную оборону, чтобы отсидеться здесь до весны и не допустить нас к линии Ржев, Вязьма, Орел.

Вот почему при развивавшемся в течение января наступлении Красной Армии все перечисленные выше районы явились ареной наиболее ожесточенных и упорных боев. Сюда направлялись основные удары Красной Армии с целью расколоть на куски неприятельский фронт, чтобы затем окружить и уничтожить врага по частям. Эти же районы крепко держали немцы, идя даже на риск окружения их частями Красной Армии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: