Владимир Костенко - На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг.

- Название:На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Судпромгиз

- Год:1955

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Костенко - На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг. краткое содержание

Книга собрана на основе

«Военная литература»: militera.lib.ru

Книга на сайте: militera.lib.ru/memo/russian/kostenko_vp/index.html

OCR, правка: Андрей Мятишкин (amyatishkin@mail.ru)

Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)

На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К этому же первому году относится наше увлечение парусным спортом. Я вошел в компанию с двумя однокурсниками — Греном и Соколовым — для совместного приобретения морской шлюпки и оборудования ее полным парусным вооружением. К этому предприятию мы начали подготовку еще зимой в Кронштадте, где нашли опытного мастера-парусника, советами которого и пользовались.

В Петербурге на шлюпочной верфи Крестовского острова мы нашли подходящую килевую шлюпку с двумя парами весел и установили на ней съемную мачту с гафельным парусом, а на носу пристроили съемный бушприт с двумя носовыми треугольными парусами для маневрирования и хождения галсами. Обучить нас управлению взялся наш товарищ Шангин, поступивший в училище годом раньше по окончании Архангельской гимназии. Еще гимназистом он плавал на рыбацких парусных шхунах в Белом море, на них выходил в океан и до поступления в Инженерное училище стал опытным мореходом.

Мы добирались на веслах к стрелке у устья Невы, а в Финском заливе водружали мачту и крейсировали по заливу от Петербурга до Лисьего Носа. Освоив управление парусами, научившись ходить галсами против ветра и делать повороты «оверштаг», мы стали предпринимать более дальние рейсы по заливу и, наконец, решили нанести визит нашим механикам в Кронштадт.

Выйдя в воскресенье рано утром из Питера, мы к полудню были уже в Кронштадте, а после обеда пошли в обратный рейс. К 4 часам дня ветер в заливе усилился, волна стала очень крутая, и шлюпка при попутном ветре начала сильно рыскать.

При налетевшем шквале в шлюпке лопнул деревянный башмак с гнездом для шпора мачты. Мачта с парусом и всем такелажем повалилась вдоль шлюпки, но мы быстро успели втянуть мачту с оснасткой в шлюпку, а сами сели на весла. До устья Невы оставалось еще километров двенадцать, шлюпка поравнялась только со входом в Морской канал, а недалеко от канала в море стояла на якорях брандвахта. Так как ветер крепчал и выгребать становилось все труднее, то мы решили подойти к брандвахте и попытаться укрыться на ней, пока не уляжется волнение.

На брандвахте нас заметил старик, смотритель этой посудины, и разрешил пристать за кормой, а самим подняться на палубу. Мы подошли к шторм-трапу, и скоро все трое были на палубе.

Смотритель приветливо встретил непрошенных гостей, пригласил спуститься вниз в кают-компанию и предложил нам по стакану чая. Мы не отказались, и скоро завязалась дружеская беседа старого «морского волка» с молодыми «искателями приключений». Смотритель был почтенный финн с белой бородой, которая наподобие сияния окаймляла его обветренное лицо. Он всю жизнь рыбачил в Балтийском море, плавал на финских парусных лайбах, затем служил в финских портах лоцманом. Зная навигационные условия Балтики, он сказал нам, что через два часа перед заходом солнца ветер должен стихнуть, а пока нам придется переждать, чтобы море несколько успокоилось.

На наш вопрос, не скучно ли ему коротать дни на брандвахте, старик ответил, что, сроднившись с морем, чувствует себя в пловучей келье спокойно и на берег не стремится. Раз в неделю на шлюпке его навещает жена с маленькой внучкой, привозит продукты и табак. Свой досуг он заполняет чтением книг, следит за движением судов по заливу, за состоянием моря, сносится флажными сигналами с береговой станцией на дамбе Морского канала. На брандвахте служат два матроса, которые ежедневно сменяются после суточного дежурства.

К 7 часам вечера волнение улеглось, и мы смогли отправиться дальше, к месту стоянки шлюпки. Попрощавшись с гостеприимным хозяином брандвахты, мы обещали навестить его до конца летней навигации.

Сделав новый, более прочный башмак для установки мачты и нашив на парус сезни для взятия рифов при сильном ветре, мы до конца лета продолжали выходить на прогулки по заливу.

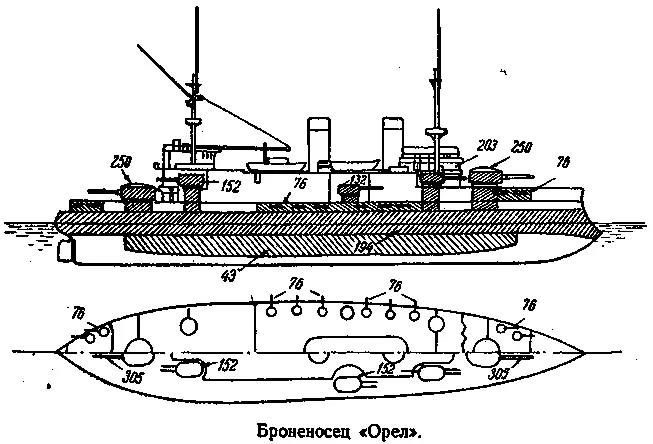

В 1902 г. наши практические занятия сложились иначе. Нас прикомандировали к постройке броненосца «Орел», и мы попали к Михаилу Карловичу Яковлеву. Шла подготовка к спуску корабля, мы получили возможность видеть насалку фундамента, подготовку полозьев и сборку салазок между корпусом корабля и полозьями. Особый интерес представляла сборка копыльев в носу и корме.

С общей конструкцией спускового устройства и с расчетом всех моментов спуска нам удалось детально ознакомиться в чертежном бюро завода, где работали в качестве конструкторов и чертежников наши товарищи старшего курса Шангин и Зданкевич.

Чтобы дать кораблю первоначальный толчок в случае если бы он не стронулся самостоятельно после отдачи упорных стрел и освобождения задержников, Яковлев применил мощное рычажное устройство в виде прочных ваг, упиравшихся одним концом в полозья под средней частью корабля и поворачивавшихся около прочной опоры натяжением ручных талей.

Спуск «Орла» происходил в июле 1902 г. в присутствии царя и царицы. Корабль после освобождения от всех задерживающих устройств не пошел. Нажали ваги с талями, но и они не смогли столкнуть броненосец, которому мешало двинуться неизвестное сопротивление.

Осмотр всего устройства не обнаружил причин задержки. Прошло более получаса, а «Орел» не трогался с места. Под корабль проникнуть было нельзя, так как он мог сорваться с места в любой момент. В царской палатке началось беспокойство: почему спуск броненосца задерживается после отдачи приказания? В эллинге не было слышно никакого стука от производимых работ. В чем же причина, удерживающая корабль на стапеле?

Наконец, строитель заметил, что началось выжимание сала из-под носового полоза. Прощупывание показало, что заел именно полоз в носу, который и удерживал «Орел» на стапеле. От чрезмерного наклона носовых колыльев получился слишком большой распор, и копылья под нагрузкой носовой части корабля раздвинули полозья в стороны, прижав их к боковым направляющим рыбинам.

Строитель приказал подпилить упорные башмаки, удерживавшие сдвиг рыбин внаружу, после чего рыбины сразу раздвинулись и освободили носовой конец полоза. Тогда корабль легко сдвинулся, быстро пошел по стапелю, соскочил с порога, поклонившись зрителям, и стал на якоря по течению Невы, приветствуемый салютом кораблей на Неве и криками «ура».

Царь обратил внимание на задержку спуска и, пожимая руку строителя, благодаря его за новый корабль, спросил, что помешало сходу его со стапеля. Яковлев дал краткое объяснение, а мы, молодые корабельщики, получили еще один урок и пример трудностей обеспечения удачного спуска корабля.

До конца лета мы должны были изучить все внутреннее расположение броненосца, его вентиляционные и осушительные системы, затопление погребов и кренование корабля от кингстонов. Яковлев часто проверял наше знание всех схем корабельных систем. Этот второй год практики весьма расширил наше представление о всех взаимно связанных устройствах корабля и полнее осветил будущие обязанности корабельного инженера на постройке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Соколов - Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.]](/books/1079664/yurij-sokolov-vojny-s-yaponiej-ot-porazheniya-k-pobede-k-110-letiyu-okonchaniya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg-i-k-70-letiyu-okonchaniya-sovetsko-yapons.webp)