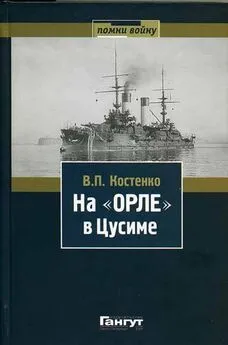

Владимир Костенко - На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг.

- Название:На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Судпромгиз

- Год:1955

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Костенко - На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг. краткое содержание

Книга собрана на основе

«Военная литература»: militera.lib.ru

Книга на сайте: militera.lib.ru/memo/russian/kostenko_vp/index.html

OCR, правка: Андрей Мятишкин (amyatishkin@mail.ru)

Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)

На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Взорвались на русских минах заграждения крейсер 2-го ранга «Боярин», минный заградитель-транспорт «Енисей».

Разоружены в нейтральных китайских портах канонерские лодки «Манчжур» и «Сивуч».

Захвачены неприятелем в море и в портах военный транспорт «Маньчжурия» с комплектом снарядов для эскадры, пароход Добровольного флота «Екатеринослав».

Такой способ ведения войны с нашей стороны напоминает шашечную игру «в поддавки».

Кронштадтские моряки возлагают все надежды на адмирала Макарова и ждут, что с прибытием его в Артур кончится период воцарившейся там бестолочи, неразберихи, разноголосицы и отсутствия единого плана во всех действиях.

В Кронштадте, наряду с официальными публикуемыми реляциями наместника о ходе военных действий, циркулирует много слухов о плачевном положении дел в Артуре.

Прежде всего говорят, что в Артуре сразу вскрылся глубокий разлад между флотом и сухопутными силами крепости и армии.

Множество неудач, постигших флот в первые же дни войны, конечно, не является следствием «печального стечения обстоятельств», вызванных одним внезапным началом войны, но отражает внутреннее состояние подготовки наших морских сил. Война сразу вскрыла, что флот как боевая сила не стоит на высоте современных военных требований. Не говоря уже о его материально-техническом неудовлетворительном состоянии, сразу вскрылось, что у флота нет правильной организации командования, отсутствуют налаженная разведка, охрана рейда, судоремонтные средства, обеспеченное снабжение. Руководство действиями эскадры в целом и командование многими кораблями оказалось в ненадежных руках. Это было прямым следствием мертвящего бюрократического порядка прохождения службы командным составом по системе «морского ценза».

Именно в результате этого формального порядка «морского ценза» перед самой войной в 1903 г. на Востоке произошла массовая смена проплававших свои положенные сроки адмиралов, командиров и офицеров, а на их места были посланы из России кандидаты, ждавшие очереди заграничных плаваний. Назначение на ответственные командные посты производилось автоматически в порядке послужного списка, без учета личных качеств назначаемого и его соответствия возлагаемым на него обязанностям.

При такой системе комплектации личного состава в момент завязки войны все адмиралы, плававшие на Востоке в период 1895–1903 гг., оказались на береговых должностях в России. Здесь были Макаров, Скрыдлов, Рожественский, Бирилев, Чухнин, а во главе флота на Востоке находились Алексеев, Старк, Ухтомский, Витгефт.

Так же обстояло дело и с назначением командиров кораблей. Погибший на «Енисее» Степанов, ранее преподававший в минном классе химию взрывчатых веществ, должен был в силу требований морского ценза прервать преподавательскую деятельность, чтобы проплавать положенное число лет в должности командира корабля.

4 февраля адмирал Макаров спешно отбыл на Восток. Он не тратил много времени на разговоры и совещания и собрался в три дня, привлекши для работы в Артуре несколько лично ему известных специалистов и опытных офицеров для организации штаба флота.

Для руководства ремонтом и исправлением пострадавших кораблей Макаров взял с собой с Балтийского завода опытного инженера Вешкурцева, а для налаживания механической службы включил в свой штаб главного инспектора Линдебека.

Кронштадт прощался со своим любимым командиром очень трогательно и тепло.

17 февраля. Японцы предприняли 10 февраля попытку заградить вход во внутренний бассейн Артурской гавани специально приспособленными для затопления в узком проходе брандерами в виде груженых пароходов.

Четыре судна в сопровождении миноносцев проникли в темную ночь на рейд и направились в проход, чтобы затопиться в самом узком месте фарватера. Если бы этот план удался, то, действительно, Артур мог превратиться в своего рода мышеловку для нашего флота. На этот раз честь отражения атаки брандеров и миноносцев выпала на долю береговых батарей и «Ретвизана», стоявшего на мели в проходе.

Когда неприятельские суда были обнаружены в лучах прожекторов, «Ретвизан» встретил их настолько интенсивным огнем, что они сбились с курса и, получив пробоины, были затоплены совсем не там, где намечалось японцами.

Атаки миноносцев, сопровождавших пароходы, также оказались безуспешными; но их главным назначением было снять своих людей с затопленных брандеров и скрыться.

В этот раз наши моряки проявили должную бдительность и быстроту. Но отсутствие дальней охраны на рейде не гарантирует от возможности внезапного появления в темноте неприятельского судна у самого входа во внутренний бассейн.

Постепенно в Морском штабе и в правительственных кругах стали уяснять себе затяжной характер дальневосточной кампании. Японцы, парализовав активность нашего флота, готовятся к развитию десантных операций на материк в крупном масштабе, начав переброску сухопутных армий. Следовательно, к весне надо ждать начала большого наступления их сил из Кореи в Маньчжурию.

Наша армия еще менее подготовлена к серьезной борьбе, чем флот. В стране идет мобилизация запасных, так как правительство опасается снимать кадровые корпуса с западных границ. Вся наша Маньчжурская армия будет комплектоваться и снабжаться, опираясь на обслуживание одноколейной Сибирской железной дорогой.

Чтобы задержать быстрое сосредоточение японских армий на континенте, помощь флота именно теперь была бы особенно необходима. Однако в настоящем положении переход к активным операциям флота был бы необоснованным риском, ибо надежд на серьезный успех при плохой подготовке эскадры и ее недостаточных силах быть не может. Безрезультатная же попытка флота перейти в наступление сделала бы безнадежной всю дальнейшую кампанию.

Итак, русскому флоту остается единственный план действий: продержаться в Артуре с наличными кораблями до прихода подкреплений из Балтийского моря и тогда уже провести сложную комбинированную операцию объединения всех эскадр и отрядов для одновременных действий против японского флота.

Следовательно, исход войны в конце концов будет зависеть от способности русского правительства быстро организовать и подготовить для отправки в Тихий океан достаточно мощную вторую эскадру. Если бы это удалось осуществить к началу навигации в Балтийском море или, по крайней мере, к началу лета 1904 г., то тогда еще можно было бы надеяться на успех. Порт-Артур, отрезанный от связи с Россией и имеющий весьма ограниченные запасы продовольствия, угля, снарядов и расходных материалов, не сможет держаться слишком долго.

24 февраля. Странное противоречие начинает ощущаться между тревожным настроением широкой среды моряков, знающих Дальний Восток и объективно учитывающих сложившееся положение на театре войны, и олимпийским спокойствием и бездействием высших правительственных сфер в Петербурге.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Соколов - Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.]](/books/1079664/yurij-sokolov-vojny-s-yaponiej-ot-porazheniya-k-pobede-k-110-letiyu-okonchaniya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg-i-k-70-letiyu-okonchaniya-sovetsko-yapons.webp)