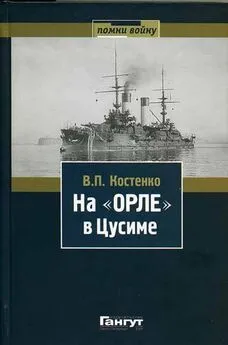

Владимир Костенко - На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг.

- Название:На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Судпромгиз

- Год:1955

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Костенко - На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг. краткое содержание

Книга собрана на основе

«Военная литература»: militera.lib.ru

Книга на сайте: militera.lib.ru/memo/russian/kostenko_vp/index.html

OCR, правка: Андрей Мятишкин (amyatishkin@mail.ru)

Дополнительная обработка: Hoaxer (hoaxer@mail.ru)

На «Орле» в Цусиме: Воспоминания участника русско-японской войны на море в 1904–1905 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Да, с прошлого года принцип солидарности рабочей массы далеко шагнул вперед также и в среде наших портовых рабочих на адмиралтейских заводах. Теперь уже не так легко раздробить этот фронт, используя групповые и личные интересы. Классовая сплоченность рабочей массы определенно выросла.

К нам, молодым инженерам с узким погоном и военной кокардой на фуражке, отношение рабочих достаточно доверчивое и доброжелательное. Они знают, что мы их не подведем, им понятны все трудности нашего положения, и они охотно идут нам навстречу.

Иногда во время ночного дежурства я спускаюсь по скобам в бортовой отсек, когда стрелка часов уже приближается к трем, чтобы проверить, как продвигается порученная мне работа по восстановлению водонепроницаемости переборок и днища. Застаю «теплую» компанию: чеканщики, клепальщики и плотники сидят на ящиках с заклепками или на деревянных чурбаках. Одни курят, балагуря, а кое-кто уже примостился в темном углу, подложив куртку, и мирно похрапывает.

Только дежурный чеканщик для отвода глаз лениво колотит из своего пневматического «пулемета» в броневую переборку и поднимает достаточно шума, чтобы наполнить им корабль и создать впечатление идущей ночной работы.

По правилам, я должен записать номера всех виновных в нарушении правил работы и доложить строителю. На них за раннее прекращение работ будет наложен штраф. А они уже отработали с 8 часов вечера почти всю ночь.

Я спускаюсь по стремянке вниз мимо этого мирного заседания, ничего не говоря. Слышу сзади себя шопот: «Помощник», и все нехотя делают вид, что заняты работой: выбирают заклепки из ящика.

Когда я поднимаюсь обратно из темной дыры нижнего отсека на промежуточную платформу, где идет работа, меня, наконец, узнают и успокаиваются.

Я подсаживаюсь и иронически замечаю: «Ну, что, уже пошабашили? Рановато, еще три часа до смены». Добродушные улыбки, желание свести инцидент к шутке: «У нас часов нет, устали. Вот старшой и пошел на берег справиться, да и пропал, а мы его ждем. Спасибо, что вы сказали. Часы так тянутся. Замучились».

При более надежном подборе хорошо знакомой бригады пробую иногда заговорить на злободневные темы.

Спрашиваю: «Ну, как дела? Кончим броненосец к сроку? Ведь там в Артуре наши ждут — не дождутся помощи».

Отвечают:

«Кончить-то кончим. Да что толку-то? Все равно японцы и этих побьют. Вот народ-то уж очень жалко».

Постепенно, чем глубже я вхожу в рабочую среду, мне все становится яснее, какими невидимыми нитями связана между собой рабочая масса.

В жизни портовых рабочих сейчас особую роль играют самобытные землячества. Профессии делятся по губерниям, а артели — по уездам, волостям и даже деревням. Так, сборщики комплектуются главным образом из Тверской и Новгородской губерний, плотники — из Псковской, котельщики — из Ярославской и Костромской, конопатчики и такелажники — из Нижегородской.

Когда нужно пополнить набор новой партии рабочих для расширения работ, достаточно сказать «старшому», бригадиру или указателю. Тот передает сведение своей артели, а оттуда полетят открытки на родину: «Есть, мол, работенка, можно подработать», и через 2–3 недели, а то и раньше, начинают прибывать из провинции новые «землячки», с мешками и котомками за плечами и с традиционными деревянными крашеными сундучками.

Часто и без вызова то тот, то другой из старых мастеровых приводит к воротам порта своего кума или брата, просит инженера поставить его «на дело», а то в деревне сейчас трудно, заработков нет, «землицы нехватка».

Поэтому каждая бригада, когда в ней подробно разберешься, зачастую оказывается целым семейством, а то и в полном смысле древним «родом». «Старшой» — опытный сборщик и старый корабельщик с окладистой, уже седеющей бородой, а около него обучаются сынки, племяши и зятьки, а то и внучата.

Отсюда ведет начало круговая порука, профессиональное обучение и даже дисциплина внутри бригады. Стоит только старшому прикрикнуть на зазевавшегося или балующего рабочего из подручных — и вся бригада сразу присмиреет. А когда нужно заявить какую-либо претензию, то достаточно «старшим» сговориться между собой, и дело кончено: всеобщая поддержка им обеспечена.

Что касается указателей и мастеров, то они уже пребывают на положении «администрации», но, по существу дела, тоже держат руку рабочих, хотя и маскируют это, делая вид, что и рады бы угодить начальству, да «как бы чего-нибудь не вышло»: «Уж лучше уступить кое в чем рабочим и кончить дело миром».

Через мастеров обыкновенно ведутся предварительные «дипломатические» переговоры с рабочей массой, когда надо провести какие-либо мероприятия, затрагивающие порядок работы, рабочие часы или условия оплаты.

На адмиралтейских заводах преобладает тип пришлых сезонных рабочих, связанных корнями с жизнью деревни губерний, смежных с Петербургом.

Что же касается Балтийского, Невского и Франко-Русского заводов с их механическими, ковочными и литейными цехами, то на них уже сложился контингент настоящих городских пролетариев — высококвалифицированных токарей, монтажных слесарей, литейщиков, модельщиков и кузнецов. Именно среди этой части рабочих нам, корабельщикам, во время летней училищной практики удавалось делать первые шаги политической пропаганды, распространять нелегальную литературу.

В Кронштадте вокруг меня — пришлый, часто сменяющийся народ. Присматриваюсь к рабочим, с которыми мне приходится соприкасаться, и пока не нахожу никого, с кем можно было бы смело заговорить. В моем положении это стало много труднее, чем в матросской форме воспитанника Инженерного училища, потому что офицерская кокарда на фуражке и военные погоны сразу устанавливают дистанцию с рабочими.

Поэтому приходится искать новых путей к сближению с передовыми представителями рабочей массы. Пока я вынужден довольствоваться общим доверием массы, без определенных личных связей, а для тесных товарищеских отношений остается ждать более благоприятного случая.

11 июня. Вчера, наконец, состоялось на «Орле» расширенное техническое совещание под председательством адмирала Бирилева, посвященное организации вооружения кораблей 2-й эскадры и предполагаемому сроку окончания работ.

Участвовали высшие чины флота, адмирал Рожественский, командиры и старшие специалисты вооружаемых кораблей, главные инженеры Петербургского и Кронштадтского портов, а также строители кораблей и их помощники. Ввиду важной роли, какую играл вопрос о готовности «Орла», на совещание был вызван весь состав инженеров, руководящих работами на нем, благодаря чему попал и я.

Совещание происходило в адмиральском помещении броненосца «Орел», где собралось до 50 человек участников всех рангов. Бирилев объявил, что совещание созвано им по настоянию командующего эскадрой, желающего точно знать, на какие корабли, в каком состоянии и к какому сроку он может рассчитывать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Соколов - Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.]](/books/1079664/yurij-sokolov-vojny-s-yaponiej-ot-porazheniya-k-pobede-k-110-letiyu-okonchaniya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg-i-k-70-letiyu-okonchaniya-sovetsko-yapons.webp)