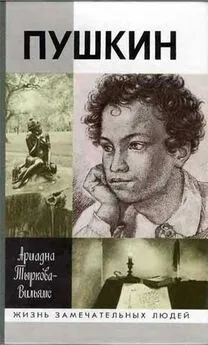

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824

- Название:Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02651-9, 5-235-02650-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824 краткое содержание

Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй – там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, – наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.

Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Маленький Саша, неровный, горячий, впечатлительный, самолюбивый, был не особенно покладистым воспитанником. В нем рано зажглась своя фантастическая внутренняя жизнь, порой всецело им овладевавшая. Никакие гувернеры не могли привлечь его внимания к тому, что его не интересовало. Деятельный, емкий, острый мозг то жадно вбирал внешние впечатления, то замыкался, покорный только внутренним зовам. Благодаря безошибочной памяти ученье всегда шло легко. Ему не к чему было заучивать наизусть отчеркнутые ногтем учителя страницы учебника. Ольгу, как старшую, спрашивали первую, а Саша за ней со слуха схватывал и повторял урок. Только к цифрам испытывал он непреодолимое отвращение. Заливался слезами над непонятными четырьмя правилами арифметики, безнадежно плакал над делением.

О том, чему успели научить мальчика эти воспитатели, можно судить по прошению, которое Сергей Львович подал в Лицей. В нем сказано, что сын его, Александр, получил воспитание дома, где «приобрел первые сведения в грамматических знаниях российского и французского языков, арифметики, географии, истории и рисования…». Ни английскому, ни немецкому Пушкин в детстве не учился; зато французским языком владел в совершенстве. Его детские первые литературные опыты писаны по-французски. Тут сказались не только уроки, но и общее офранцуженье тогдашней интеллигенции, которая еще не доросла до руссоведения. Только отдельные лица, между ними Императрица Екатерина, понимали необходимость изучения России, ее прошлого и настоящего. Давая наказ, как воспитывать Великих Князей, Екатерина писала: «Русское письмо и язык надлежит стараться, чтобы знали как возможно лучше». Но и она поручила исполнить эту задачу не русскому наставнику, а иностранцу Лагарпу.

В падкой до всего заморского дворянской среде больше гнались за французской, чем за русской грамотой, и нередко русских барчат обучали по-русски пьяненькие дьячки. У Пушкиных детей учил русской грамоте и Закону Божьему просвещенный, начитанный законоучитель Мариинского института о. Ал. И. Беликов, хороший проповедник, издатель книги «Дух Масильона». Отцу А. И. Беликову очень не нравилось влияние на русское общество легкомысленных, неверующих французских эмигрантов, которых он называл «les apôtres du diable» [3] «Апостолы дьявола» (фр.).

. Он боролся с ними, но нелегко было отогнать этих мелких бесов от зараженного галломанией и вольтерьянством российского дворянства.

Ранняя любознательность маленького Пушкина находила себе пищу не столько в классной комнате, сколько в разнообразии окружающей его жизни. Гостиная и девичья, московские улицы, деревенские рощи, разговоры взрослых, любительские спектакли в соседних барских домах, нянины сказки, бабушкины рассказы, отцовская библиотека – все это тысячью образов, впечатлений, мыслей, чувств, знаний и мечтаний запечатлелось и отразилось в ничего не забывающем мозгу поэта.

Точно отвечая растущим потребностям еще не нашедшей себя, еще не высказавшейся в слове русской души. Провидение в момент расцвета и роста России послало ей поэта, который, родившись на пороге двух столетий, успел уловить последние отголоски пышного разнообразия XVIII века и наложить печать своего гения на следующий, XIX век.

В гостиной Саша жадно упивался французскими разговорами, остротами взрослых, которые часто забывали о маленьких слушателях. В жилых комнатах, где ютились дети, слуги, приживалки, старые родственники, шла своя, более подлинная жизнь, пропитанная исконным русским бытом. В детской, в девичьей, в передней, где казачок вязал неизменные чулки, у бабушки в комнате, в подмосковном сельце Захарове иноземные влияния отступали. Там веяло Русью. Настанет строгий час творчества, и к этому могучему роднику припадет поэт.

Захарово было небольшое сельцо, которое бабушка М. А. Ганнибал купила вскоре после рождения старшего внука. Оно находилось в 38 верстах от Москвы, по Смоленской дороге, рядом с большим шереметевским селом Вязёмы. Зажиточные шереметевские мужики соблюдали красивую старинную обрядность в песнях, в хороводах, во всем укладе жизни. Все кругом дышало преданиями славного прошлого. Когда-то эти места принадлежали Борису Годунову. По его приказу в Захарове были вырыты пруды. При нем была выстроена в Вязёмах церковь с оригинальной колокольней в виде ворот. Поляки, в Смутное время проезжавшие с Мариной Мнишек Смоленским трактом, оставили на стенах этой церкви надписи по-польски и по-латыни. В Вязёмах в 1812 году стоял корпус Евгения Богарнэ. Французы сожгли часть старинных книг. К этому времени Захарово уже было продано, а Пушкин был в Лицее. Но когда ребенком он переезжал летом из Немецкой слободы в Захарово, он попадал в настоящую русскую деревню, где крепкая, медлительная московская преемственность еще всецело владела и делами, и душами. Кто знает, что нашептали старинные стены годуновской церкви быстроглазому, курчавому барчонку, в душе которого уже звучали таинственные, одному ему внятные голоса?

В Захарове эти голоса звучали громче, чем среди городской суеты и тесноты, и жарких дум уединенное волненье, с детства знакомое поэту, глубже проникало в его душу. Судя по его стихам – а стихи Пушкина самый точный источник для биографа, – в Захарове пришла к нему таинственная его спутница – Муза.

В младенчестве моем она меня любила

И семиствольную цевницу мне вручила.

Она внимала мне с улыбкой — и слегка,

По звонким скважинам пустого тростника,

Уже наигрывал я слабыми перстами…

С утра до вечера в немой тени дубов

Прилежно я внимал урокам девы тайной…

И сердце наполнял святым очарованьем.

Пушкин рассказывал друзьям, как ребенком любил он бродить по захаровским рощам, предаваясь смутным, сладким мечтам, воображая себя героем сказочных подвигов. Раз, во время такой прогулки, ему навстречу бросилась сумасшедшая родственница, жившая у них. Ломая руки, заливаясь слезами, она умоляла мальчика спасти ее. Несчастная жаловалась, что ее считают огнем и поливают из пожарной кишки. С чисто пушкинской находчивостью мальчик галантно ответил: «Что вы! Они просто считают вас цветком».

Захарово было скромной, непритязательной усадьбой. В лицейских стихах Пушкина есть ее описание:

Мне видится мое селенье,

Мое Захарово; оно

С заборами в реке волнистой,

С мостом и рощею тенистой

Зерцалом вод отражено.

На холме домик мой; с балкона

Могу сойти в веселый сад,

Где вместе Флора и Помона

Цветы с плодами мне дарят,

Где старых кленов темный ряд

Возносится до небосклона…

Дом стоял на скате холма, откуда открывался широкий вид на окрестные поля, на холмы, покрытые темными хвойными лесами. Здесь маленький Пушкин играл под старыми липами, наслаждаясь чисто русским простором, целомудренной красотой северной природы, деревенским привольем, всем, что в течение еще целого столетия после них радовало и просветляло деревенских ребят, помещичьих и крестьянских.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: