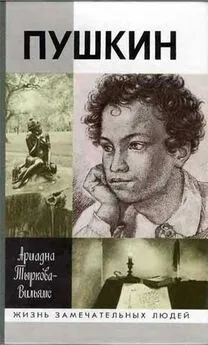

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824

- Название:Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02651-9, 5-235-02650-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824 краткое содержание

Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй – там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, – наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.

Жизнь Пушкина. Том 1. 1799-1824 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Н. И. Тургенев, один из самых неутомимых, последовательных и открытых проповедников освобождения, был за два года перед этим назначен директором департамента гражданских и уголовных дел, где разбирались тяжбы между крепостными и помещиками и рассматривались дела о помещичьих зверствах. Казалось, само его назначение свидетельствует о планах правительства. С горьким разочарованием писал Н. Тургенев Вяземскому:

«Нельзя однако же русскому не пожалеть, что между тем, как поляки посылают представителей, судят и отвергают проекты законов, мы не имеем права говорить о ненавистном рабстве крестьян, не смеем показывать всю его мерзость и беззаконие… У нас все кончается или запрещением, или приказанием. Когда-то нам запретят быть хамами и прикажут быть порядочными людьми» (22 мая 1818 г.).

Менее торопливый в политике Вяземский с начала своей сознательной жизни привык смотреть на Александра, как на источник власти благожелательной и просвещенной. Он был под непосредственным личным обаянием Царя. Но и его ответное письмо полно недоумения и раздражения:

«Правительство и должно идти всегда навстречу к общему мнению, а не дожидаться, чтобы оно разбежалось и сшибло его с ног. Впрочем, речь государя, у нас читанная, кажется, должна быть закускою перед приготовляемым пиром. Я стоял в двух шагах от него, когда он произносил ее, и слезы были у меня на глазах от радости и от досады: зачем говорить полякам о русских надеждах! Дети ли мы, с которыми о деле говорить нельзя? Тогда нечего и думать о нас. Боится ли он слишком рано проговориться? Но разве слова его не дошли до России? Тем хуже, что Россия не слыхала их, а только подслушала… Подслушанная речь принимает тотчас вид важности, вид тайны; а тут и разродятся сплетни, толки кривые и криводушные. Но как бы то ни было, Государь был велик в эту минуту, душою или умом, но велик» (3 июня 1818 г.).

При всей своей влюбленной преданности Александру Карамзин критиковал его варшавские выступления. Но это уже была критика справа. Он писал И. И. Дмитриеву: «Варшавские новости сильно действуют на умы. Варшавские речи сильно отозвались в молодых сердцах. Спят и видят конституцию. Судят, рядят, начинают и писать. Иное уже вышло, иное готовится. И смешно и жалко. Пусть молодежь ярится: мы улыбаемся» (29 апреля 1818 г.).

Так как письма читал тогда не только адресат, но и весь круг его друзей и знакомых, то возможно, что письмо Карамзина было косвенным ответом на слова Вяземского: «Воля Николая Михайловича, а нельзя не пожелать, чтобы и на нашей улице был праздник. Что за дело, что и теперь мало еще людей, что сначала будут врать. Люди родятся и выучатся говорить… Общее мнение не может долго остаться криво» (3 апреля 1818 г. Тургеневу).

Карамзина не могли переубедить ни вольнолюбивое кипение арзамасцев, ни влюбленная преданность Царю. В письме к Вяземскому он определенно высказывается против конституции: «Россия не Англия, даже и не Царство Польское: имеет свою государственную судьбу великую, удивительную и скорее может упасть, нежели еще более возвыситься. Самодержавие есть душа, жизнь ее, как республиканское правительство было жизнью Рима. Эксперименты не годятся в таком случае. Впрочем, не мешаю другим мыслить иначе… Для меня, старика, приятнее идти в комедию, нежели в залу Национального Собрания, или в камеру депутатов, хотя я в душе республиканец и таким умру» (12 августа 1818 г.).

Несколько дней спустя, в письме к И. И. Дмитриеву, по поводу своих чувств к Царю повторяет он ту же мысль: «Двор не возвысит меня. Люблю только любить Государя. К нему не лезу и не полезу. Не требую ни Конституции, ни Представителей, но по чувствам останусь республиканцем и при том верным подданным Царя Русского: вот противоречие, но только мнимое» (11 сентября 1818 г.).

Александр тоже до конца жизни, даже тогда, когда за него правил Россией «проклятый змей Аракчеев», считал себя республиканцем.

Помещичьи круги, из которых, главным образом, состояли не только правящие, но вообще грамотные слои, тоже взволновались царскими речами, но иначе. С дарованием конституции Польше они не спорили. Нетрудно было бы им понять и принять мысль о распространении народного, вернее шляхетского представительства и на Россию. Но большинство из них боялось всякого намека на эмансипацию. Они считали это нарушением своих прав, колебанием государственных основ.

«Вам, без сомнения, известны все припадки страха и уныния, коими поражены умы московских жителей варшавской речью, – писал из Пензы М. М. Сперанский Столыпину. – Припадки сии, увеличенные расстоянием, проникли и сюда. И хоть теперь все еще здесь спокойно, но за спокойствие сие долго ручаться невозможно. Если помещики, класс людей, без сомнения, просвещеннейший, ничего более в сей речи не видят, как свободу крестьян, то как можно требовать, чтобы народ простой мог что-либо другое тут видеть»… (2 мая 1817 г.).

Варшавские речи всех, кто способен был волноваться политикой, по-разному взволновали. Но никого не удовлетворили и усилили растушую непопулярность Александра Новый христианский дух, на котором стремился он построить власть, привел не к просвещению, а гонению на свободную мысль. Вместо того, чтобы снять с России язву и грех рабства, правительство тешилось военными поселениями. Аракчеев заслонял Царя от народа. Росло непонимание между властью и просвещенными людьми. Сам Александр с угрюмым неодобрением прислушивался к молодой русской интеллигенции. Как легко понял бы он их и они его в начале царствования, когда молодой Император тщетно искал общественного мнения и нигде его не находил. Теперь хор звучал все громче, а солист уже не хотел песен гражданственности, искал священных песнопений, хотя бы даже в мрачном исполнении мрачного Фотия.

Эти перемены и противоречия, за которыми даже историки до сих пор не разобрали, где же лицо Александра, окончательно сбивали с толку его современников. Им было трудно угадать, продолжает ли он разделять конституционные и освободительные мечты передовой России, или совсем от них отказался.

Сохранилось два анекдота, указывающие на то, как крепко сидела в царственном друге Аракчеева либеральная идеология его молодости. Рассказывали, что, прочтя «Деревню» Пушкина, которая не была напечатана, но ходила по рукам, Александр сказал генералу кн. Васильчикову: «Поблагодарите Пушкина за прекрасные чувства, порождаемые его стихами». Сердце воспитанника Лагарпа откликнулось на пожелание поэта:

Увижу ль я народ освобожденный

И рабство, падшее по манию царя.

Два года спустя (1821) тот же кн. Васильчиков доложил Царю о существовании тайного общества конституционалистов. Император выслушал внимательно, но преследовать их не пожелал: «Я разделял и поощрял эти иллюзии. Не мне подвергать их гонениям», – сказал он. В этих горьких словах Царя есть признание не только своей ответственности за растущий либерализм, но и своего духовного родства с членами «Союза Благоденствия». Задолго до образования тайного общества Александр уже был «декабристом». А к тому времени, как союз образовался, перестал им быть.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: