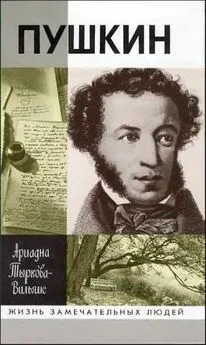

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Название:Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02652-7, 5-235-02650-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 краткое содержание

Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй – там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, – наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.

Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Смирдин был человек без всякого образования, но перед Пушкиным он благоговел и по-княжески принимал его в своей книжной лавке, на Невском. А перед Натальей Николаевной Смирдин терялся. Он рассказывал писательнице Панаевой: «Раз принес я деньги, золотые. Я всегда платил золотыми, потому что их супруга, кроме золота, не желала брать других денег в руки. Александр Сергеевич, когда я вошел в кабинет, говорит:

– Рукопись у меня взяла жена. Идите к ней.

Отворил дверь и ушел. Наталья Николаевна торопилась одеваться. Приказала принести 150, вместо ста золотых.

– Мой муж дешево продает стихи.

– Нечего делать, надо вам ублажить мою жену, – говорит Александр Сергеевич, – ей понадобилось новое бальное платье».

Только после смерти Пушкина могла она обратить «Медного всадника» в новые наряды.

Одновременно с поэмой Пушкин представил Бенкендорфу «Историю Пугачева» и в сопроводительном письме писал:

«…Я думал некогда написать исторический роман, относящийся ко временам Пугачева, но, нашед множество материалов, я оставил вымысел и написал Историю Пугачевщины… Не знаю, можно ли мне будет ее напечатать, но смею надеяться, что сей исторический отрывок будет любопытен для Его Величества, особенно в отношении тогдашних военных действий, доселе худо известных» (6 декабря 1833 г.).

В черновике было иначе: «Не знаю, можно ли мне будет ее напечатать, но крайней мере, я по совести исполнил долг историка: изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить ни Силе, ни господствующему образу мыслей…» Этого он в чистовое письмо не внес. Он часто откидывал в письмах то, что казалось ему слишком личным. Царь прочел его исторический труд внимательно, сделал на рукописи пометки, литературные и политические. Название, «История Пугачева», он нашел неприличным – «ибо мятежники не имеют истории», и собственноручно написал на полях – «История Пугачевского бунта». Не понравились Царю и некоторые определения. Пушкин назвал пленного Пугачева – бедный колодник и славный мятежник. Царь уловил в этих прилагательных недопустимую снисходительность к бунтовщику. Пушкин бедного переделал в темного, славного – в пленного.

В примечании к пятой главе Пушкин написал: «В Озерной старая казачка каждый день бродила над Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: «Не ты ли, мое детище? Не ты ли, мой Степушка? Не твои ли черны кудри свежа вода моет?» И, видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп». Царь отметил: «Лучше выпустить, ибо связи нет с делом». Он не почувствовал, как этот короткий рассказ освещает психологию междуусобицы.

К замечаниям Царя на Пугачева Пушкин отнесся добродушно, даже назвал их в Дневнике дельными. Он знал, что Николай в литературе не очень разбирается, удивился, когда Смирнова-Россет сказала ему, что Царь прочел байроновского «Дон Жуана» в подлиннике, но не удивился, что он перепутал двух молодых русских ученых, Н. Полевого с М. Погодиным.

«…Долго собирался я улучить время, чтобы выпросить у Государя Вас в сотрудники, – писал Пушкин Погодину. Да все как-то не удавалось. Наконец на Масленице Царь заговорил как-то со мною о Петре I, и я тут же и представил ему, что трудиться мне одному над архивами невозможно и что помощь просвещенного, умного и деятельного ученого мне необходима. Государь спросил, кого же мне надобно, и при Вашем имени было нахмурился – (он смешивает Вас с Полевым: извините великодушно; он литератор не весьма, твердый, хоть молодец, и славный Царь)» (5 марта 1833 г.).

Помощника для архивных работ Пушкин так и не дождался, хотя Николай продолжал проявлять к ним интерес. На балу y Бобринских Царь заговорил с Пушкиным о Пугачеве: «…Он сказал мне: «Жаль, что я не знал, что ты о нем пишешь; я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому три недели умерла в крепости Эрлингфоской (с 1774-го году!). Правда, она жила на свободе в предместии, но далеко от своей Донской станицы, на чужой, холодной стороне. Государыня спросила у меня, куда ездил я летом. Узнав, что в Оренбург, осведомилась о Перовском с большим добродушием» (Дневник, 17 января 1834 г.).

«История Пугачевского бунта» вышла в свет в конце 1834 года. Как это ни странно, но только после ее напечатания Пушкин попросил разрешения просмотреть судебное дело о Пугачеве и сделать из него некоторые выписки, «если не для печати, то, по крайней мере, для полноты моего труда, без того несовершенного, и для успокоения исторической моей совести» (26 января 1835 г.).

Бенкендорф только наполовину побаловал историческую совесть поэта. Дал разрешение на просмотр судебного дела, но прочесть показания самого Пугачева не позволил.

Пушкин обеднел, не мог уже издавать себя сам, как делал, пока был холостым. Средств на это у него уже не было. Он попросил на издание из казны 20 000 рублей взаймы и получил их. На этой книге он надеялся хорошо заработать. Он писал жене из Болдина, что ему жаль, что Болдино продают: «Ох! кабы у меня было 100 000! как бы я все это уладил. Да Пугачев, мой оброчный мужичок, и половины того мне не принесет, да и то мы с тобою как раз промотаем; не так ли? Ну, нечего делать: буду жив, будут и деньги…» (15 сентября 1833 г.).

Ему нравилось называть Пугачева оброчным мужиком. Когда книга вышла, он писал Нащокину: «Каково время? Пугачев сделался добрым, исправным плательщиком оброка, Емелька Пугачев оброчный мой мужик! Денег он мне принес довольно, но как около двух лет жил я в долг, то ничего и не остается у меня за пазухой, а все идет на расплату» (20 января 1835 г.).

Для Пушкина успех сравнительно сухой исторической работы был неожиданностью. Посылая экземпляр старику И. И. Дмитриеву, он писал: «Его побранивают, и поделом: я писал его для себя, не думая, чтоб мог напечатать, и старался только об одном ясном изложении происшествий, довольно запутанных. Читатели любят анекдоты, черты местности и пр.; а я все это отбросил в примечания. Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. Полевому, который, вероятно, за сходную цену, возьмется идеализировать это лицо по самому последнему фасону» (25 апреля 1835 г.).

Глава XXIII

В ПАУТИНЕ

1834 год был для Пушкина переломным годом. Три события наложили печать на его судьбу.

Его произвели в камер-юнкеры. Царь прочел его письма к жене, перехваченные на почте. Наталья Николаевна привезла из деревни и поселила у себя двух своих незамужних сестер. Казалось бы, эти три происшествия мало между собой связаны и совсем не равноценны, но это были звенья одной цепи. В совокупности своей они омрачили жизнь поэта, мешали ему работать, меняли его отношения к Царю, его положение в обществе, в семье.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: