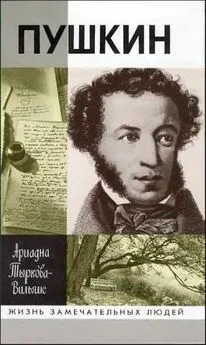

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Название:Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02652-7, 5-235-02650-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 краткое содержание

Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй – там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, – наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.

Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Была еще одна возможность выпутаться из долгов. Пушкин мог, оставаясь в Петербурге, переехать в небольшую квартиру, не держать экипажа, распустить лишнюю прислугу, зажить простой, замкнутой, семейной жизнью, без лишений, но и без светского блеска. На это у Пушкина не хватило духу. У этого храбреца не хватило мужества предложить Наталье Николаевне отказаться от тех удовольствий, которыми он сам ее окружил. У мужей, даже когда они бесконечно выше толпы, есть свое тщеславие и свое малодушие.

Пришлось опять просить денег взаймы. Царь уже раз дал ему 20 000 рублей на издание Пугачева. Теперь Пушкин просил денег на уплату долгов.

«За пять последних лет жизни в Петербурге я накопил около 60 000 руб. долгу, – писал Пушкин Бенкендорфу по-французски. – Кроме того, мне пришлось взять на себя денежные дела моей семьи, что усилило мои затруднения и вынудило меня отказаться от наследства; единственный способ устроить мои дела было бы уехать в деревню или занять большую сумму денег. Последнее почти невозможно в России, где закон не достаточно обеспечивает заимодавца и где займы почти всегда приходится делать через друзей и на слово» (22 июля 1835 г.).

В черновике было сказано иначе: «За четыре года моей женатой жизни я накопил 60 000 р. долгу…» Он переделал это на пять лет, чтобы не было подозрения, что он в чем-то упрекает жену.

Государь велел выдать ему 10 000. Это не было выходом.

Пришлось торговаться. Черновики Пушкина показывают, чего стоила ему противная, мучительная переписка об этих деньгах с шефом жандармов и с министром финансов, графом Канкрином. Министру Пушкин писал:

«Вследствие домашних обстоятельств принужден я был проситься в отставку, дабы ехать в деревню на несколько лет. Государь Император весьма милостиво изволил сказать, что он не хочет отрывать меня от моих исторических трудов, и приказал выдать мне 10 000 рублей, как вспоможение. Этой суммы недостаточно было для поправления моего состояния. Оставшись в Петербурге, я должен был или час от часу более запутывать мои дела, или прибегать к вспоможениям и милостям, средству, к которому я не привык, ибо до сих пор был я, слава Богу, независим и жил своими трудами.

Итак, осмелился я просить Его Величество о двух милостях: 1) о выдаче мне, вместо вспоможения, взаймы 30 000 рублей, нужных мне в обрез, для уплаты необходимой, 2) о удержании моего жалования до уплаты сей суммы. Государю угодно было согласиться на то и на другое» (6 сентября 1835 г.).

Новая ссуда увеличивала обязательства, усиливала денежную зависимость от правительства, но уверенности в завтрашнем дне не давала. По-прежнему самым надежным источником дохода оставались рукописи. Но для работы нужна была такая обстановка, которой Пушкин создать себе никак не мог. Он уехал в Михайловское, надеясь, что там будет писать. Заботы гнались за ним. Он писал жене:

«Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится. А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения; он его уже вполовину промотал; ваше имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит Бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке. Ни я, ни тетка не вечны. Что из этого будет, Бог знает. Покаместь грустно. Поцелуй-ка меня, авось горе пройдет. Да лих, губки твои на 400 верст не оттянешь. Сиди да горюй – что прикажешь!» (21 сентября 1835 г.).

Опять, как за два года перед тем в Болдине, Наталья Николаевна перебивала ему настроение. На этот раз она не дразнила, она просто не писала. Ее молчание его тревожило, ему было скучно.

«Пишу тебе из Тригорского. Что это, женка? вот уже 25-ое, а я все от тебя не имею ни строчки. Это меня сердит и беспокоит. Куда адресуешь ты свои письма? Пиши Во Псков, ее высокородию Пр<���асковье> Ал<���ександровне> Осиповой для доставления А. С. П., известному сочинителю, – вот и все. Так вернее дойдут до меня твои письма, без которых я совершенно дурею. Здорова ли ты, душа моя? и что мои ребятишки? Что дом наш, и как ты им управляешь? Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки; а все потому, что не спокоен. В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но делать нечего; все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарелся да и подурнел. Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был. Все это не беда. Одна беда: не замечай ты, мой друг, того, что я слишком замечаю» (25 сентября 1835 г.).

На следующий день он написал: «Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел отшельником два года незаметных». Это, кажется, единственный случай, когда письмо Пушкина к жене как-то переплелось со стихами. От нее наконец пришло два письма сразу.

«Как твой адрес глуп так это объядение! В Псковскую губернию, в село Михайловское. Ах ты, моя голубушка! а в какой уезд и не сказано. Да и Михайловских сел, чаю, не одно; а хоть и одно, так кто ж его знает. Экая ветреница! Ты видишь, что я все ворчу, да что делать? нечему радоваться». И в том же письме: «Канкрин шутит – а мне не до шуток. Государь обещал мне Газету, а там запретил; заставляет меня жить в ПБ, а не дает мне способов жить моими трудами. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошки деньги трудовые, и не вижу ничего в будущем. Отец мотает имение без удовольствия, как без расчета; твои теряют свое, от глупости и беспечности покойника Аф. Ник. Что из этого будет? Господь ведает» (конец сентября 1835 г.).

Наталья Николаевна по-прежнему ревновала его, сердитый топот ее ножек был слышен даже в тех редких письмах, которые она ему посылала по такому смутному адресу. Пушкин, в ответ на одну из таких вспышек, написал:

«Милая моя женка, есть у нас здесь кобылка, которая ходит и в упряже и под верьхом. Всем хороша, но чуть пугнет ее что на дороге, как она закусит поводья, да и несет верст десять по кочкам да оврагам – и тут уж ничем ее не проймешь, пока не устанет сама.

Получил я, ангел кротости и красоты! письмо твое, где изволишь ты, закусив поводья, лягаться милыми и стройными копытцами, подкованными у М-ме Katherine. Надеюсь, что теперь ты устала и присмирела. Жду от тебя писем порядочных, где бы я слышал тебя и твой голос, а не брань, много вовсе не заслуженную, ибо я веду себя как красная девица. Со вчерашнего дня начал я писать (чтобы не сглазить только). Погода у нас портится, кажется, осень наступает не на шутку. Авось распишусь… Я смотрю в окошко и думаю: не худо бы если вдруг въехала во двор карета – а в карете сидела бы Нат. Ник.! Да нет, мой друг. Сиди себе в ПБ, а я постараюсь уж поторопиться, и приехать к тебе прежде сроку» (2 октября 1835 г.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: