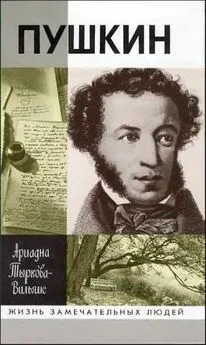

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Название:Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02652-7, 5-235-02650-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 краткое содержание

Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй – там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, – наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.

Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тот же Анненков передает слова Белинского: «Я не понимаю возможности жить, да еще в чужих краях, без Пушкина».

Самый значительный из тогдашних поэтов, Баратынский, и в письмах, и в стихах обращался к Пушкину, как к наставнику. Отношения между ними не совсем выяснены. Пушкин высоко ставил талант Баратынского. После смерти Дельвига он писал Плетневу: «Считай по пальцам, сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все». Но сердечной близости между ними не было. Баратынский был человек замкнутый. Вряд ли правы те, кто подозревал его в завистливой недоброжелательности к Пушкину. Он этого ничем не проявил. В его письмах нет тех неприязненных оттенков, которые проскальзывают у Языкова. В стихах Баратынского есть суровая, застенчивая, своеобразная, но несомненная нежность к великому собрату. Когда Москва заласкивала Пушкина, Баратынский напечатал в «Московском Телеграфе» поэтическое предостережение:

Не бойся едких осуждений,

Но упоительных похвал.

Не раз в чаду их мощный гений

Сном расслабления засыпал.

Когда, доверясь их измене,

Уже готов у моды ты

Взять на венок своей Камене

Ее тафтяные цветы, —

Прости, я громко негодую.

Прости, наставник и пророк,

Я с укоризной указую

Тебе на лавровый венок.

И опять, в поэме «Пиры», Баратынский называет Пушкина ветреным мудрецом, но и пророком, и наставником.

Пушкин наш, кому дано

Петь и героев, и вино,

И страсти дикие, и шалость,

Дано с проказливым умом

Быть сердца лучшим знатоком.

И, что, по-моему, не малость,

Быть прелюбезным за столом.

Когда Пушкин умер, Баратынский писал Вяземскому: «В какой внезапной неблагосклонности к возникшему голосу России Провидение отвело око свое от поэта, давно составлявшего ее славу и еще бывшего (что бы ни говорили злоба и зависть) ее великою надеждою». Позже Баратынский писал своей жене: «Был у Жуковского. Провел у него часа три, разбирая ненапечатанные новые стихи Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новые и духом и формою. Все последние пьесы его отличаются, – чем бы ты думала? – силою и глубиною. Он только что созревал» (1840).

Не сердиться на равнодушие, неприязнь, непонимание Пушкин научился, но похвалы его, конечно, радовали, особенно если его хвалили люди, мнением которых он дорожил. Да и широкая известность, народность доставляли ему удовлетворение. Пройти в толпе незамеченным он уже не мог. Даже незнакомые люди оказывали ему знаки внимания. В книжную лавку Смирдина, на Невском, которая была сборным местом просвещенных людей, своего рода литературным клубом, где писатели встречались и друг с другом, и с читателями, многие ходили, чтобы только взглянуть на Пушкина. Он часто забегал туда порыться в литературных новинках. Провинциалы в письмах к приятелям, описывая столичные диковинки, отмечали, посчастливилось им увидеть Пушкина у Смирдина или нет.

Бывал он еще в другом книжном магазине. «Скоро после выпуска, – рассказывает Я. Грот, – сошелся я с Пушкиным в английском книжном магазине Диксона. Увидя Пушкина, я забыл свою собственную цель и весь превратился во внимание. Он требовал книг, относящихся к биографии Шекспира, и, говоря по-русски, расспрашивал о них книгопродавца. Как интересны казались мне эти книги, как хотелось подойти к Пушкину, но на это духу не стало.

В другой раз, когда я проводил лето на Карповке, у барона Корфа, Пушкин, живший на Каменном Острове и часто ходивший туда из города пешком, шел мимо сада, когда я стоял у калитки. Он взглянул на меня, и я, повинуясь невольному уважению, снял перед ним почтительно шляпу. Он учтиво отдал мне поклон и скоро скрылся из моих глаз».

Особенно предана была Пушкину молодежь. Гадалка верно предсказала, что он будет кумиром своего поколения. Да и следующих тоже. Лермонтов, которому не суждено было познакомиться с Пушкиным, издали обожал его. В начале 1837 года И. С. Тургенев, тогда еще совсем юный, пришел к Плетневу: «Войдя в переднюю, я столкнулся с человеком среднего роста, который уже надел шинель и шляпу и, прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да! да! хороши наши министры, нечего сказать!» – засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые, быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин, с которым мне до сих пор не удавалось встретиться, и как я досадовал на мою мешкотность. Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полу-бога. Мы действительно поклонялись ему».

Граф В. А. Соллогуб, будущий писатель, а тогда просто светский юноша, описал свою первую встречу с Пушкиным. Соллогуб был с отцом в театре. Впереди них сидел курчавый человек. «Это Пушкин, шепнул мне отец. Я весь обомлел. Трудно себе вообразить, что это был за энтузиазм, за обожание толпы к величайшему нашему писателю, это имя волшебное являлось чем-то лучезарным в воображении всех русских, в особенности же в воображении очень молодых людей. Пушкин, хотя и не был чужд той олимпийской недоступности, в какую окутывали себя, так сказать, литераторы того времени, обошелся со мной очень ласково, когда отец, после того как занавес опустили, представил ему меня».

Молодого Соллогуба поразила «особенная, только ему свойственная улыбка, в которой так странно сочетались язвительная насмешка с безмерным добродушием».

По-видимому, главная прелесть неправильного, но выразительного лица Пушкина заключалась в сочетании этой улыбки и быстрого, внимательного взгляда изменчивых глаз, которые казались то голубыми, то черными. Разные люди оставили описанье наружности Пушкина, но составить себе о ней представление все-таки трудно. Ни у кого не хватило наблюдательности или смелости, чтобы передать то особое излучение, которое исходит от людей необыкновенных. Может быть, мало кто его осознавал. Маленький рост поэта для некоторых не вязался с мыслью о великом человеке. Смущала и его подвижность, непоседливость, быстрота, которую можно было смешать с вертлявостью. Гибкий, сильный, здоровый, он любил физические упражнения, ходьбу, верховую езду, плаванье. «Пушкин был крепкого сложения и этому много способствовала гимнастика, которой он забавлялся иногда с терпением атлета, – писал Плетнев. – Как бы долго и скоро он ни шел, он дышал всегда свободно и ровно».

«Увидел маленькую белоглазую штучку, более мальчика и ветреного балуна, чем мужа», – записал в свой дневник литератор Второв, встретивши его в 1827 году у Дельвига. Около того же времени цензор Никитенко встретил Пушкина у Керн и тоже занес в дневник свои впечатления: «Это человек небольшого роста, на первый взгляд не представляющий ничего особенного. Если смотреть на его лицо начиная с подбородка, то тщетно будешь искать в нем до самых глаз выражения поэтического дара. Но глаза непременно остановят вас: в них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи, полные силы и чувства».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: