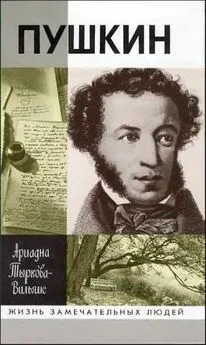

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Название:Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02652-7, 5-235-02650-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 краткое содержание

Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй – там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, – наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.

Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это рассказ бывшего крепостного Осиповой, записанный, когда Россия справляла столетие со дня рождения Пушкина, когда внезапно вспыхнул, разгорелся, обновился интерес к поэту. Стали разыскивать его современников, собирать обрывки воспоминаний. Со дня смерти поэта прошло больше шестидесяти лет, казалось, неграмотный мужик мог все забыть и перепутать, но точность его рассказа подтверждается одной строфой в Онегине, о которой старик, конечно, понятия не имел:

Но я плоды моих мечтаний

И гармонических затей

Читаю только старой няне,

Подруге юности моей.

…

Или (но это кроме шуток)

Тоской и рифмами томим,

Бродя над озером моим,

Пугаю стадо диких уток:

Вняв пенью сладозвучных строф,

Они слетают с берегов.

За два года в Михайловском много сладкозвучных строф написал Пушкин. Друзья напрасно боялись, что вынужденное деревенское одиночество превратится в ленивое прозябание. Они все еще не понимали, что Пушкин, веселый, легкий Пушкин, был великий труженик, что для него писательство было радостью и послушанием.

В Михайловском он скучал, тосковал, негодовал на свою неволю, порой ребячески на нее злился, но как бы ни были бурны его чувства, в душевной глубине шла своя поэтическая жизнь, царила светлых мыслей красота. Не внешние обстоятельства, не жажда славы, даже не любовь, а поэзия была мерой его жизни. В «Разговоре книгопродавца с поэтом» есть такой вариант:

Отдайте мне мои дубравы,

Мои холмы, приюты скал,

Где я, не понимая славы,

Одной поэзией дышал…

Пушкин эти строчки выпустил. Боялся, что не поверят его правдивости, не поймут, что поэзия может быть дороже славы.

После отъезда отца с матерью Пушкин мог спокойно работать у себя дома, писать сладкозвучные строфы в Михайловском, не забираясь в тригорскую баню. Привычный рабочий порядок дня был сразу восстановлен. Вставал он рано. Прямо через сад шел купаться в Сороти. Зимой брал дома ледяную ванну. После купанья ложился в постель, все утро читал или писал, крепко держа в тонких пальцах обгрызенное гусиное перо. На клочках бумаги набрасывал стихи, иногда только одни рифмы. Если это случалось на прогулке или во время верховой езды, то он рассовывал исписанные бумажки по карманам, потом вносил их в свои черновые тетради. В этих тетрадях есть все – стихи, рисунки, заметки, черновики писем, выписки из книг, иногда запись долгов, особенно карточных, повести, рассказы, варианты.

В деревне Пушкин пользовался тремя большими тетрадями одновременно, и проследить хронологию его записей бывает трудно. Вульф рассказывает, что на одной из тетрадей он видел полустертый масонский знак и что Пушкин сказал ему, что это приходные книги масонской ложи. Возможно, что он просто пошутил. Более поздние исследователи молчат о масонских знаках, хотя тетради эти были не раз подробно описаны. В них чередовались произведения, различные по темам, по настроению, по эпохе и характеру героев, не говоря уже о структуре стиха. Из глухой псковской усадьбы воображение переносило поэта в далекие страны, в давно минувшие времена, которые он воскрешал с тщательным мастерством великого психолога.

Греческий миф в «Прозерпине», Египет в «Клеопатре», французская революция в «Андрэ Шенье», «19 октября 1825 г.», борьба России с Наполеоном, в воспоминании Пушкина крепко связанная с Лицеем, величавая мудрость Востока в «Подражании Корану», в «Разговоре книгопродавца с поэтом» мудрость иная, художественная, в причудливом сочетании с печальной страстностью любовной лирики. Наконец там же, в Михайловском, осенило его высокое духовное вдохновение, выразившееся в «Пророке». Но и это не все, это только часть написанного за два года в деревне. Там Пушкин закончил «Цыган», написал три с лишним главы «Евгения Онегина» и «Графа Нулина». Там и начал и кончил «Бориса Годунова», который вздымается, как Казбек над длинной горной цепью.

В разгаре работы над «Годуновым» у Пушкина срывается признание: «Я чувствую, что дух мой созрел окончательно. Я могу творить» (июль 1825 г.).

На этих словах прерывается черновик письма, писанного, вероятно, к Николаю Раевскому. Есть основание предполагать, что оно никогда не было отправлено. В почтовой прозе Пушкин предпочитал говорить о своих стихах не как о призвании, а как о ремесле, уверял, что пишет стихи, как портной кроит платье, сапожник – сапоги – для денег. Но в стихах, ранних и поздних, он с властной откровенностью говорил о творчестве, о вдохновении, с точностью анатома анализировал это особое духовное состояние и его развитие.

Обычно делал он этот анализ, когда чувствовал приближение длительного приступа вдохновения, точно этим расчищал себе путь.

Так несколько лет спустя, в Болдине, переживая одержимость рифмами даже для него небывалую, Пушкин описал свою Музу в ее различных воплощениях. И Михайловский период начинается с рассказа о том, как находит на него «тяжкий пламенный недуг».

Первые стихи Пушкина в Михайловском полны воспоминаний об Одессе.

Он получал от Элизы Воронцовой письма, уносил их к себе, читал вдали от недоброжелательного и назойливого любопытства родителей. В одной из черновых тетрадей, после строфы XXXII, главы III, где, отправляя письмо Онегину,

Татьяна то вздохнет, то охнет,

Письмо дрожит в ее руке… —

есть отметка «5 сент. 1824 г. Une lettre de ***» [17] Письмо от… (фр.).

. В тех же тетрадях, среди черновиков «Годунова», автобиографическое «Сожженное письмо».

Прощай, письмо любви, прощай! Она велела…

Как долго медлил я, как долго не хотела

Рука предать огню все радости мои…

Но полно, час настал: гори, письмо любви…

Белинский, едва ли не лучший толкователь Пушкина, очень высоко ценил «Сожженное письмо». «Лирические произведения Пушкина в особенности подтверждают нашу мысль об его личности. Чувство, лежащее в их основании, всегда так тихо и кротко, несмотря на всю его глубокость, и вместе с тем так человечно и гуманно… И оно всегда проявляется у него в форме столь художнически спокойной, столь грациозной. Он ничего не отрицает, ничего не проклинает, на все смотрит с любовью и благословением. Самая страсть его, несмотря на се глубину, как-то необыкновенно светла и прозрачна, она умеряет муки души и целит раненые сердца… Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, грациозное и благоуханное во всяком чувстве Пушкина. Читая его творения, можно воспитать в себе человека».

Есть у Пушкина один отрывок, вероятно, относящийся к той же осени, который скрепляет суждение Белинского. По настроению стихи эти связаны с «Сожженным письмом» и «Коварностью», которую Пушкин пометил 18 октября 1824 года. Вот это восьмистишие:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: