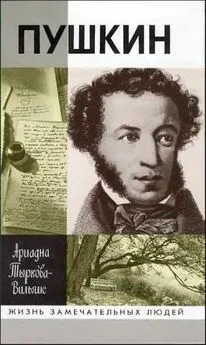

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Название:Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02652-7, 5-235-02650-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 краткое содержание

Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй – там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, – наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.

Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Общественного мнения в России еще не было. Но было мнение дворянства. Николай понимал, что с их симпатиями и антипатиями приходится считаться. Слава Пушкина уже была так велика, что обращаться с ним по-воронцовски было невыгодно. Пушкин, со своей стороны, уже не был так нетерпелив и резок, как в Одессе. Он остепенился, научился лучше владеть собой. Воронцова он всегда был готов щелкнуть эпиграммой, надменность вельможи отпарировать острой шуткой, которая бесила самолюбивого барина больше, чем грубость, тем более что ему доносили, что вся Одесса повторяет эпиграммы Пушкина. Таких «Пажеских шуток» Пушкин себе с Бенкендорфом не позволял и на него эпиграмм не писал. Шеф жандармов говорил с ним от имени Царя. Пушкин этого никогда не забывал. Но власть Бенкендорфа была куда шире, чем власть генерал-губернатора, настигала Пушкина в любом конце России. Негде было укрыться от его холодного, подозрительного взгляда. При полном отсутствии политической свободы, при упрямом недоверии власти к населению всякий русский подданный, а тем более писатель, находился в большой личной и профессиональной зависимости от правительства. Шефу жандармов было подвластно то, чем Пушкин жил и духовно и материально, – его право печататься.

Их десятилетняя переписка показывает, как неустанно жандармы, шпионы, доносчики, клеветники следили за Пушкиным. Даже мягкотелый Жуковский, когда он после смерти поэта прочел эту переписку, возмутился и написал Бенкендорфу: «Я перечитал все письма, им от Вашего Сиятельства полученные: во всех них, должен сказать, выражается благое намерение. Но сердце мое сжимается при этом чтении. Во все эти двенадцать лет, прошедшие с той минуты, когда Государь его так великодушно присвоил, его положение не изменилось; он все был, как буйный мальчик, которому опасно дать волю, под строгим, могучим надзором. Годы проходили. Пушкин созревал. Ум его остепенился. А прежнее против него предубеждение, не замечая внутренней нравственной перемены его, было все то же и то же» (февраль 1837 г.).

Сам Пушкин долго этого не замечал. Когда наконец заметил, в нем поднялась тяжелая брезгливость, омрачившая его отношения с Царем.

Пушкин встречал Бенкендорфа в свете, изредка вынужден был являться к нему в канцелярию. Чаще сносились они письмами. В большинстве писем Бенкендорфа есть выговоры, иногда резкие. Зачем, не спросясь, читал Пушкин в Москве «Годунова»? Зачем не известил, что едет в Петербург? в Москву? в деревню, на Кавказ? Почему вообще разъезжает не спросясь? Зачем явился на бал во французском посольстве во фраке, а не в дворянском мундире? Из месяца в месяц, из года в год этот ничтожный жандармский офицер приставал к великому поэту со всякой чепухой. Даже теперь, сто лет спустя, эти письма раздражают своей сухостью, тупым высокомерием, полным непониманием, кому он пишет.

До сих пор опубликовано 36 писем Бенкендорфа и 56 писем Пушкина к нему. Некоторые из них писаны по-французски, да и русский текст местами напоминает своими деланными выражениями и преувеличенной почтительностью официальный французский стиль.

Первое письмо Пушкина, где он спрашивает разрешения поехать в Петербург, до нас не дошло. Ответное письмо Бенкендорфа полно раздражительности с оттенком угрозы: «Государь Император не только не запрещает приезда Вашего в столицу, но предоставляет совершенно на Вашу волю». Кажется, чего бы лучше? Но сейчас же начинаются оговорки: «С тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешение через письмо. Его Величество совершенно остается уверен, что Вы употребите отличные Ваши способности на предание потомству славы нашего отечества, предав вместе бессмертию имя Ваше. В сей уверенности Е. И. В. благоугодно, чтобы Вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, Вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить Ваши мысли и соображения, и предмет сей должен предоставить Вам тем обширнейший круг, что на опыте видели все совершенно пагубные последствия ложной системы воспитания… Сочинений Ваших никто рассматривать не будет, на них нет никакой цензуры. Государь Император сам будет первым ценителем ваших произведений и цензором. Объявляя Вам сию монаршую волю, честь имею присовокупить, что как сочинения Ваши, так и письма можете для представления Его Величеству доставлять мне, но, впрочем, от Вас зависит и прямо адресовать их на монаршее имя» (30 сентября 1826 г.).

В этом письме уже вся программа дальнейших двусмысленных отношений между правительством и поэтом. В каждой фразе ловушка или недоговоренность. Право печатания, право передвижения даны, и в то же время не даны, точно нарочно, чтобы потом Пушкину, как школьнику, читать нотации.

А он это первое письмо принял добродушно, увидел в нем только формальное подтверждение, что Царь сам будет его цензором, спокойно уехал в Михайловское, где собирался писать седьмую главу «Онегина» и заказанную ему записку о воспитании. Во Пскове его нагнало второе письмо, уже с двойным выговором, за то, что не ответил на первое, и за то, что «доходят до меня сведения, что вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную Вами трагедию» (22 ноября 1826 г.).

Пушкин начал свой ответ Бенкендорфу теми же словами, как в Одессе начал письмо Казначееву:

«Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, я не знал, должно ли мне отвечать на письмо, которое удостоился получить от Вашего Превосходительства и которым был я тронут до глубины сердца». Он извинялся в этом неумышленном проступке, «так как я действительно читал в Москве свою трагедию некоторым особам (конечно, не из ослушания, но только потому, что худо понял Высочайшую волю Государя), то поставляю за долг препроводить ее Вашему Превосходительству в том самом виде, как она была мною читана, дабы Вы сами изволили видеть дух, в котором она сочинена. Я не осмеливался прежде сего представить ее глазам Императора, намереваясь сперва выбросить некоторые непристойные выражения» (29 ноября 1826 г.).

Царь оценил прямоту и искренность этого письма. Возвращая его Бенкендорфу, он писал: «Я очарован письмом Пушкина, и мне очень любопытно прочесть его сочинение. Велите сделать выдержку кому-нибудь верному, чтобы она не распространялась».

Бенкендорф передал рукопись Булгарину. Он был тем верным человеком, кому поручили составить для Царя выписки. Булгарин «Годунова» не одобрил: «Все разговоры, припоминающие Вальтер Скота. Все подражания. Прекрасных тирад и стихов весьма мало. Некоторые места должно непременно исключить». По мнению Булгарина, пьесу можно, пожалуй, разрешить к печатанию, но уже никак не к представлению. Бенкендорф подал Царю эти соображения как свои собственные, прибавив к ним выдержки из трагедии, сделанные Булгариным. Царь, прочтя выдержки, согласился с мнением этих двух ценителей русской литературы. Пушкин скоро получил от шефа жандармов письменный отзыв: «Е. И. В. изволили прочесть оную с большим удовольствием и на поднесенной мною по сему предмету записке собственноручно написали следующее: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполненная, если бы с нужным очищением переделал бы комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтер Скота» (14 декабря 1826 г.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: