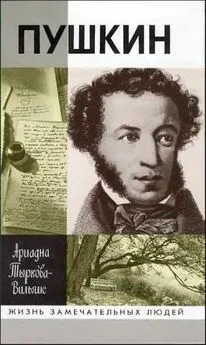

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Название:Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02652-7, 5-235-02650-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариадна Тыркова-Вильямс - Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 краткое содержание

Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962), более сорока лет своей жизни провела вдали от России. Неудивительно поэтому, что ее книга, первый том которой вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй – там же почти двадцать лет спустя, оказалась совершенно неизвестной в нашей стране. А между тем это, пожалуй, – наиболее полная и обстоятельная биография великого поэта. Ее отличают доскональное знание материала, изумительный русский язык (порядком подзабытый современными литературоведами) и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор передает и нам, своим читателям.

Жизнь Пушкина. Том 2. 1824-1837 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но и карты не были главной дорожной приманкой. Прелесть разъездов была в самом движении, в том своеобразном настроении, которое навевает длинная дорога, особенно зимняя, покрытая серебристым снегом, просторная, убаюкивающая, манящая. Ее очарование не раз описывал Пушкин. «Зимняя дорога», «Дорожные жалобы», «Бесы» – целая трилогия. В ритме «Зимней дороги» слышится топот тройки, однозвучный, усыпляющий звон колокольчика. Скучно, грустно поневоле – вот припев песни. Протяжное пенье ямщика вторит этому настроению, усиливает его. Что-то слышится родное в долгой песне ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска. Не зимняя дорога, сама жизнь стелется, тянется, однообразная, безысходная.

«Дорожные жалобы» написаны после длинного путешествия через всю Россию на Кавказ. В ритме слышен стук колес по жесткой дороге. Поэт перечисляет все невзгоды, подстерегающие путника. Список как будто совсем прозаический, но через него просвечивает целая гамма настроений, печаль, бездомность, жажда уюта:

Долго ль мне гулять на свете

То в коляске, то верхом,

То в кибитке, то в карете,

То в телеге, то пешком?

Не в наследственной берлоге,

Не средь отческих могил,

На большой мне, знать, дороге

Умереть Господь судил.

Год спустя, в Болдине, уже женихом, Пушкин написал «Бесов». Из-за шороха снега, воя ветра слышен хохот бесовский, сквозь метель видны рожи бесовские.

Страшно, страшно поневоле

Средь неведомых равнин…

Бесконечны, безобразны,

В мутной месяца игре,

Закружились бесы разны,

Будто листья в ноябре…

Мчатся бесы рой за роем

В беспредельной вышине,

Визгом жалобным и воем

Надрывая сердце мне…

И опять через реалистическое описание мира предметного просвечивает иной, внутренний смысл вещей, та глубина, откуда исходит мироощущение и творчество художника. В дорожных песнях сказывается глубокая связь с русской землей, с русским пейзажем, который Пушкин умел рисовать несколькими словами, его любовь к русским далям и пространствам, то грустным, милым, успокоительным, то бурным и грозным. Песни ямщиков усиливала для него прелесть русской природы. С усмешкой писал он в «Домике в Коломне»:

Поет уныло русская девица,

Как музы наши, грустная певица,

Фигурно, иль буквально: всей семьей,

От ямщика до первого поэта,

Мы все поем уныло. Грустный вой

Песнь русская. Известная примета!

Начав за здравие, за упокой

Сведем как раз. Печалию согрета

Гармония и наших Муз и дев.

Но нравится их жалобный напев…

В дороге Пушкин не один, у него есть дорожный товарищ – ямщик. Ямщики часто бывали песенниками, тоже умели изливать душу в песнях. В них, не меньше чем в бурлаках, выявлялась певучая русская стихия, из которой вышла, с которой органически связана певучая, как грусть, светлая, сладостная, как радость, торжествующая песнь Пушкина. Те, кто слышал, как Пушкин читает свои стихи, свидетельствуют, что в звуке его голоса была неотразимая, колдовская власть. Но ведь и у слушателей была природная русская способность поддаваться магии слова, сказанного и пропетого, была особая, русская восприимчивость к мелодической речи, к ритму, к напевности.

Для русского народа песня искони веков была потребностью, как хлеб, как воздух. Напевы хранились в незнавшем грамоты народе, передавались из поколения в поколение. Во всех слоях все события, печальные и радостные, отмечались, сопровождались песнями, которые придавали чувствам глубину и человечность. Хороводы и пляски, былины, скажи, ритмическая музыкальная речь были равно необходимы и в царских палатах, и в мужицкой избе. Даже русская интеллигенция, которая, подпав под книжные европейские влияния, отбросила старинные, родные обычаи, от песни не могла отказаться. Политические споры, иногда и митинги, нередко кончались «Дубинушкой».

Эта пережившая все перевороты и революции, уцелевшая до сегодняшнего дня страсть к стихам, к пению, к ритму, в Пушкинские времена была еще сильнее. Отчасти потому Россия так стремительно, бурно, восторженно отозвалась на голос Пушкина. Его стихи знали не только в гостиных, их знали и пели по всей России, в мещанских домиках провинциальных городов, в цыганских палатках, на студенческих пирушках, в офицерских биваках, на ярмарках, где можно было найти рукописные списки его поэм.

В самом Пушкине была такая же страсть к ритмической речи. Он любил народную поэзию и чужие стихи, радовался появлению каждого нового даровитого поэта, любил пенье цыган, бурлаков, ямщиков, слепцов. В дороге, когда часами, днями вливалась в его душу смиренная красота северной природы, такая разнообразная в своем кажущемся однообразии, песнь ямщика, хватающая за сердце, помогала ему думать, навевала на него ту светлую печаль, которая у него часто предшествовала вдохновению.

Белинский в грустной песне ямщика видел «субстанцию России. Суровое небо видели ее младенческие очи, разгульные вьюги пели ей колыбельные песни, жестокие морозы закалили ее тело здоровьем и крепостью. Когда вы едете зимой на лихой тройке, и снег трещит под полозьями ваших саней, и взор ваш с тоской теряется в необъятной снежной равнине, – как понятна кажется вам протяжная, заунывная песнь ямщика, и как будет гармонировать с ней однообразный звон колокольчика, надрывающий сердце, по выражению Пушкина. Грусть есть общий мотив нашей поэзии, и народной, и художественной. Грусть составляет один из основных звуков и аккордов поэзии Пушкина, и потому она придает ей задушевность, сердечность, мягкость, влажность, но в ней нет ничего общего с унынием, болезнью слабых душ».

Полтора месяца добирался Пушкин до действующей армии. Из Москвы он выехал 1 мая. Через две недели был в Горячеводске. Оттуда по Военно-Грузинской дороге проехал в Тифлис, где пробыл около двух недель. Наконец 13 июня попал в штаб-квартиру командующего армией, графа Паскевича, который уже продвинулся дальше Карса. Сбылась давнишняя мечта поэта увидеть настоящую войну.

Дорогой обеими пригоршнями черпал он новые впечатления. Путешествие в Арзрум – как позже назвал он свою поездку – полно движения, красок, кипит жизнью. Он вырвался наконец на простор, на свободу, и наслаждался, расправлялся со всей непосредственностью своей страстной натуры.

Всю вторую половину пути, начиная от Екатеринодара, пришлось ехать на полувоенном положении с эшелоном, как за девять лет перед тем ездил он с Раевским. Но теперь Пушкин на всем долгом пути встречал подтверждение своей славы. Молодые офицеры и старые генералы спешили проявить ему внимание. Его обласкали два командующих Кавказской армией: бывший – генерал Ермолов и настоящий – генерал Паскевич. Чествовали Пушкина в Тифлисе, под стенами Карса и Арзрума его приветствовали старые друзья и незнакомые поклонники.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: