Дмитрий Быков - Булат Окуджава

- Название:Булат Окуджава

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03197-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Булат Окуджава краткое содержание

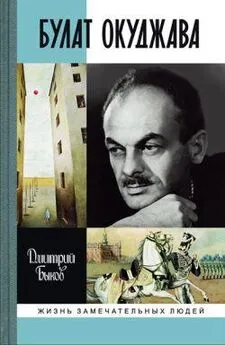

Имя Булата Окуджавы (1924–1997) для нескольких поколений читателей и слушателей стало синонимом понятий «интеллигентность», «благородство», «достоинство». Кажущаяся простота его стихов и песен давала возможность каждому применить их к себе, пропитать личными биографическими обстоятельствами, в то время как в биографии самого Окуджавы в полной мере отразился российский ХХ век – арест родителей, война, бурная популярность времен оттепели, официальное полупризнание и трагические разочарования последних лет. Интерес к жизни и творчеству Окуджавы остается огромным, но его первое полное жизнеописание выходит в свет впервые. Его автор, известный писатель и публицист Дмитрий Быков, рассматривает личность своего героя на широком фоне отечественной литературы и общественной жизни, видя в нем воплощение феномена русской интеллигенции со всеми ее сильными и слабыми сторонами, достижениями и ошибками. Книга основана на устных и письменных воспоминаниях самого Булата Шалвовича, его близких и друзей, включает в себя обстоятельный анализ многих его произведений, дополнена редкими фотографиями.

Булат Окуджава - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Промчались годы боевые,

Окончен наш славный поход.

Погиб наш юный барабанщик,

Но песня о нем не умрет.

Правду сказать, это очень плохие стихи. Но на них лежит отблеск эпохи, они удивительным образом вобрали и тогдашнюю наивность, и тогдашний пафос, – а ведь мы ценим песню еще и за эту способность: она концентрирует то, чем мы жили. Бессмертие обеспечивается не только совершенным образцам, которые могли быть написаны во всякое время, – но и сочинениям, в которых время явило себя с наибольшей полнотой. Эти вещи перестали быть текстами и стали частью биографии, и у Светлова и Окуджавы были песни обоих типов. Бесхитростность – великая сила. Иное дело, что – как мы видели выше – окуджавовский барабанщик, далеко уже не юный, наделен мерцающей аурой новых смыслов: во-первых, может, это сама революционная традиция ходит по городу, напоминает о славном прошлом, и – «как мне жаль, что ты не слышишь». А может, это барабан судьбы, страшный ритм времени, грозное предупреждение. У барабана есть и такие коннотации – вспомнить хоть Елену Гуро: «Мы танцуем под барабан Строгого Господина» (это из кукольной пьесы «Нищий Арлекин» – одного из источников толстовского «Золотого ключика», который был для Окуджавы вещью значимой, внутренне близкой). А если припомнить еще и Муни, Самуила Киссина, с его «Местью негра»? «На мостике появляется НЕГР. Он в белой крахмальной рубашке, в красных помочах, серые клетчатые брюки, желтые туфли. У живота – громадный барабан. НЕГР. Я обуреваем. (ГРОМКО БАРАБАНИТ.) Так больше продолжаться не может. (БАРАБАНИТ.) Так больше продолжаться не должно! (БАРАБАНИТ.) Я отомщу. (БАРАБАНИТ.) Я обуреваем! (БАРАБАНЯ УХОДИТ)». В чистом виде ситуация «Веселого барабанщика».

Окуджава, конечно, в 1959 году не читал Муни. Вряд ли он читал в это время и «Некрополь» Ходасевича, где пересказана история о барабанящем негре. Он попросту обладал счастливой способностью угадывать архетипы – и не прописывать, не расшифровывать их; называть или упоминать вещи, у которых в читательском сознании – свой шлейф ассоциаций, индивидуальных и произвольных, и не настаивать на единственной версии. Он не боялся своего дара называть главные вещи, фундаментальные понятия мировой лирики – и помещать в такой контекст, где они могли бы трактоваться различно, часто противоположно. Светлов тоже чувствовал эти фундаментальные понятия, знал их – но трактовал однозначно, иногда в лоб: классический пример поэта, испугавшегося своего дара. Окуджава – не испугался: то ли темперамент другой (Светлов был человеком исключительно мягким, про Окуджаву этого не скажешь), то ли время другое – уже не так давило.

В этом и заключается величие символизма, о котором столько говорили Белый и Пастернак: почувствовать главное и назвать, не объясняя. Советские изводы неистребимой, едва ли не главной литературной традиции (начавшейся не с манифеста Мореаса 1886 года и кончившейся не с Первой мировой) потому и выглядели так убого, что, безусловно наследуя великим символистам начала века, налепляли на каждый символ (чаще всего открытый предшественниками, взятый напрокат, – вроде «зари», «грозы», «весны») ярлык конкретного узкого значения. Позже начался другой, позднесоветский символизм, когда символы служили эзоповым прикрытием очевидного; это приводило к интересным художественным результатам, но редко давало шедевры. То, что сделал Окуджава для возрождения символизма, особенно наглядно при сравнении его текстов с лирикой Светлова: Светлов ориентируется на ту же традицию и пользуется тем же словарем – но сплошь и рядом расшифровывает, растолковывает, проговаривает. Окуджава растолковывать перестал – то есть вернулся от Светлова к лирике начала века, оплодотворив ее фольклорной традицией (к этому обновлению лексики, к освоению фольклорного мотива стремился и Блок – вспомним хоть «На Пасхе»).

Почему не состоялся в полную меру Светлов и состоялся Окуджава – каждый ответит по-своему. Может, грузины в самом деле устойчивей евреев, как о том с гордостью размышляет Сталин в романе Домбровского. А может, разгромы, которым подвергался Окуджава, несравнимы с теми, которым подвергся в конце двадцатых и в тридцатые его учитель Светлов. Вообще шестидесятые были плодотворны именно для того, чтобы перерасти ироническую романтику, соблазнительную, мягкую, но всегда компромиссную – тут был шанс пойти дальше. По-человечески это было мучительно – и Светлов, например, краха оттепели не пережил; мы знаем, какими срывами заплатили за эту ломку Аксенов, Казаков, Стругацкие. Но это дало шанс перерасти себя – как переросли себя, скажем, Некрасов и Щедрин шестидесятых годов (которые и в александровскую-то оттепель не особенно верили). Да, Окуджава нечто потерял на этом – исчез тот ангельский голос, певший всем нам о надежде, доброте, прощении; в нем зазвучали более жесткие интонации и суровые ноты. Но трагедия выше иронии, – именно в этом смысле, пожалуй, следует трактовать блоковскую статью «Ирония» (1908), сопровождавшую, кстати, конец очередной «оттепели». Он обрушивается на иронию не потому, что она снижает романтический порыв, – а потому, что снижает его недостаточно: «Перед лицом проклятой иронии – все равно для них: добро и зло, ясное небо и вонючая яма, Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба. Все смешано, как в кабаке и мгле. Винная истина, „in vino Veritas“ – явлена миру, все – едино, единое – есть мир; я пьян, ergo – захочу – „приму“ мир весь целиком, упаду на колени перед Недотыкомкой, соблазню Беатриче; барахтаясь в канаве, буду полагать, что парю в небесах; захочу – „не приму“ мира: докажу, что Беатриче и Недотыкомка одно и то же. Так мне угодно, ибо я пьян. А с пьяного человека – что спрашивается? Пьян иронией, смехом, как водкой; так же все обезличено, все „обесчещено“, все – все равно. Кто знает то состояние, о котором говорит одинокий Гейне: „Я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо!“ Ведь это – крик о спасении».

Окуджаве предстояло отвергнуть собственную раннюю поэтику, подняться над лирической (и потому еще более опасной) иронией, отказаться от полутонов, выбрать страсть и отчаяние. Трудно сказать, чего это стоило Окуджаве-человеку: его легкость, обаяние, контактность остались в прошлом. Но Окуджава-поэт обрел величие именно тогда, когда из сентиментального солдата, шагающего в общем строю, превратился в одиночку, отказавшегося от всяких иллюзий.

Думаю, некоторое представление о черте, почти сразу разделившей Окуджаву и Светлова, дает сравнение двух стихотворений об ангелах – окуджавовских «Ангелов» и светловского «Возвращения». И то и другое – военная лирика, хотя стихи Светлова написаны в 1945 году, а стихи Окуджавы – двенадцать лет спустя. Вот Светлов:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: