Дмитрий Быков - Булат Окуджава

- Название:Булат Окуджава

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03197-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Булат Окуджава краткое содержание

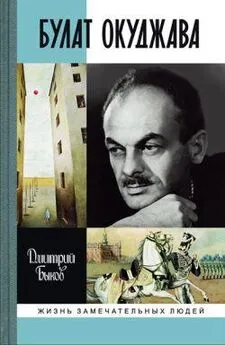

Имя Булата Окуджавы (1924–1997) для нескольких поколений читателей и слушателей стало синонимом понятий «интеллигентность», «благородство», «достоинство». Кажущаяся простота его стихов и песен давала возможность каждому применить их к себе, пропитать личными биографическими обстоятельствами, в то время как в биографии самого Окуджавы в полной мере отразился российский ХХ век – арест родителей, война, бурная популярность времен оттепели, официальное полупризнание и трагические разочарования последних лет. Интерес к жизни и творчеству Окуджавы остается огромным, но его первое полное жизнеописание выходит в свет впервые. Его автор, известный писатель и публицист Дмитрий Быков, рассматривает личность своего героя на широком фоне отечественной литературы и общественной жизни, видя в нем воплощение феномена русской интеллигенции со всеми ее сильными и слабыми сторонами, достижениями и ошибками. Книга основана на устных и письменных воспоминаниях самого Булата Шалвовича, его близких и друзей, включает в себя обстоятельный анализ многих его произведений, дополнена редкими фотографиями.

Булат Окуджава - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Главным литературным событием этого года – и для него, и для его круга – стали «Тарусские страницы». Их замысел принадлежал Николаю Панченко, неутомимому генератору идей. В реорганизованном Калужском книжном издательстве он заведовал художественной литературой, а главным редактором был утвержден экономист и публицист Роман Левита, человек либеральных взглядов и отважного нрава. В начале шестидесятых развернулась кампания по активизации работы местных издательств. Панченко задумал литературный альманах, но быстро сообразил, что в Калуге это дело будет курироваться обкомом, а потому добром не кончится. С райкомом договориться проще. Взор его упал на Тарусу – едва ли не самый литературный город Калужской области: здесь девочками жили сестры Цветаевы, сюда, в усадьбу Поленова, съезжались его друзья – художники и литераторы; здесь прожил последние годы Николай Заболоцкий, которого Окуджава не успел узнать лично, но высоко ценил. (Стараясь по возможности не посещать похорон, проводить Заболоцкого он пришел; ссылался потом на выступление Слуцкого, сказавшего на гражданской панихиде в ЦДЛ 17 октября 1958 года, что наша многострадальная литература понесла тяжелую утрату. Даже над гробом только что умершего поэта, на восемь лет выброшенного из жизни и едва не погибшего в лагерях, слово «многострадальная» прозвучало непростительной дерзостью, Слуцкого потом прорабатывали.)

Много лет подряд в Тарусу приезжал на лето Паустовский – здесь написаны почти все его поздние повести. Его Левита и позвал редактором-составителем сборника, думая поначалу, что должность будет чисто декоративной, но Паустовский взялся за дело с неожиданным рвением. Он привлек к альманаху Бориса Балтера – фронтовика, прозаика и очеркиста, летом снимавшего в Тарусе дом на паях с драматургом и сценаристом Николаем Оттеном, который вообще проводил здесь большую часть года. Те позвали Аркадия Штейнберга – еще одного тарусского дачника, художника, переводчика, путешественника, яркого поэта – наследника акмеистов; Штейнберг воевал, дважды отсидел, с оригинальными стихами пробиться в печать не мог, хотя его перевод «Потерянного рая» переиздавался регулярно. Балтер, регулярно бывавший в «Литературке», позвал Окуджаву, а тот бросил клич среди своих товарищей, и вскоре в Калугу потекли рукописи: Максимов дал маленькую повесть «Мы обживаем землю». Владимир Корнилов, поэт, у которого только что рассыпали верстку сборника «Повестка из военкомата», – дал повесть в стихах «Шофер», ходившую в Москве по рукам; его высоко ценила Ахматова, говорившая, что обычно прямые высказывания в поэзии режут слух, но Корнилову почему-то удаются.

Окуджава был знаком по «Литературке» со Слуцким и Самойловым, которых регулярно печатал, и предложил каждому дать то, что по московским меркам выглядит заведомо непроходным; Самойлов дал «Чайную», уже пять лет кочевавшую по редакциям, а Слуцкий – большую подборку, в которой выделялось знаменитое впоследствии «Ордена теперь никто не носит, планки носят только чудаки». Здесь же – не менее знаменитое «Широко известен в узких кругах». Заключительные строчки этого стихотворения – «И прикуривать даже не хочется от его негреющего огня» – дали Самойлову повод думать, что это стихи о нем; так он сам говорил Рассадину. Дружбы, впрочем, такие пикировки не рушили: для ифлийцев они были делом привычным и даже необходимым. Слуцкий считался гражданственным, Самойлов поигрывал в эскепизм, в действительности же оставался политизированным (едва ли не в большей степени, чем Слуцкий) и прятал эту политизированность – вместе с ранним разочарованием в оттепели – за иронией и стилизацией. Но в «Чайной» ненависть его к начальству всех мастей и сострадание к обманувшемуся в очередной раз народу прочитываются куда как отчетливо.

В общем, как сказал Окуджаве после выхода альманаха коллега по «Литературке», критик Григорий Соловьев – «разгром можно учинять по фамилиям авторов, не читая». И как в воду глядел.

Окуджава дал в сборник автобиографическую повесть «Будь здоров, школяр!». Как мы помним, прозу он писал с малолетства – это были длинные военно-революционные романы, а тут вдруг, в 1960 году, он неожиданно для самого себя начал набрасывать цикл разрозненных заметок о своих ста днях на фронте. Психологически это объяснимо – из-под спуда вырывалось то, что он долгие годы держал в себе; оттепель раскрепощала, снимала табу. Вдруг удастся написать и о собственном военном опыте, честном, но негероическом, навеки разочаровавшем его в романтике всяческих экстремальностей? Писал не для печати – для аутотерапии: выбрасывал из себя мучительные воспоминания о собственной растерянности, об осознании уязвимости, о дикой и непреодолимой беззащитности, которую чувствовали на войне только самые молодые, помнящие домашнее тепло: «Твои лихие кони не смогут ничего. Ты весь как на ладони, все пули в одного».

Может, на дне души он и допускал, что эта вещь будет напечатана. Потому что напечатать ее было надо – она утешила бы многих. Всех, кто хочет жить и боится умереть, и считает это своим преступлением. Всех, кто готов отдать жизнь за Родину, но предпочел бы, если можно, не отдавать. В стихах ведь об этом уже можно было – пусть мельком, с оговорками: просочилось же в «Острова» стихотворение «Не вели, старшина, чтоб была тишина»:

А пока в атаку не сигналила медь,

Не мешай, старшина, эту песню допеть.

Пусть хоть что судьбой напророчится —

Пусть славная смерть, пусть геройская смерть,

Умирать все равно, брат, не хочется.

Он написал «Школяра» очень быстро – примерно за два месяца. С радостным чувством освобождения от давних страхов, от стыда, от преследовавших его до сих пор военных кошмаров (которые и потом никуда не делись). Вещь получилась, строго говоря, не о войне, то есть в ней почти нет атак, боев, героического сопротивления, а есть долгое и томительное ожидание боя, дождь, холод, бесконечные переезды с одной позиции на другую, изнурительная военная работа и чувство совершенной потерянности. Манера самая простая – хотя, думаю, не обошлось без влияния «На Западном фронте без перемен»: то же сплошное настоящее время и не отпускающее, нарастающее чувство абсурдности всего; какой уж тут героизм. Думаю, именно эта ремарковщина (а Окуджава Ремарка ценил и часто в том признавался) возмутила советскую критику больше всего: еще одно, значит, потерянное поколение? Да ведь те воевали непонятно за что, а мы – за Родину!

Но о том, как воевали за Родину, написано достаточно. А о том, как мальчик с арбатского двора никак не может примириться с тем, что он смертен и более того – обречен (из мужчин поколения Окуджавы погиб каждый второй), еще не писали, во всяком случае с такой силой. Школяр не понимает творящегося вокруг. Он всем чужой. Никто ему ничего не объясняет. Он расцветает от любого человеческого слова, но этих слов почти не слышит. Каждый за себя. Взаимопомощи – минимум. Все время хочется есть и спать. «Школяр» написан короткими, рублеными фразами, разговорно, элементарно – но за этой простотой и ясностью тем острей чувствуется великая иррациональность войны, в которой ни солдаты, ни старшины, ни комбаты в равной степени не понимают ничего. Почему же не написать об этом честно – как все страшно и непонятно? Ведь школяры еще есть и будут, эта порода, слава богу, не переводится. И они попадают не обязательно на фронт, а на ту же целину, куда чуть не отправили в 1957 году самого Окуджаву (он показался неблагонадежным, и его миновала эта чаша). Или в армию. И чтобы им не было стыдно своей беспомощности и робости, должен найтись кто-то, кто не побоится во всем признаться: да, ребята, я был здесь, у меня такое было, ничего страшного, обтерпишься, «ты еще поживешь, дружок». Главное – не предать свое школярство, не стать бывалым. И постараться вернуться назад. Это почти невозможно, но ты попробуй – потому что ты сам по себе бесценен, неповторим, ты человек, ничего лучшего быть не может. Это восхищение человеком – горьковское, да и не горьковское только, общегуманистическое, старое, вечное, – пронизывает все сочинения Окуджавы, даже и поздние, скептические, когда он, казалось бы, разочаровался в человеческой природе. Ан нет:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: