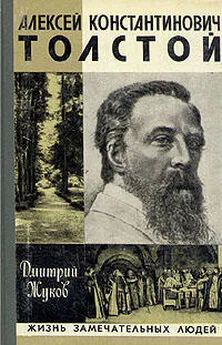

Дмитрий Жуков - Алексей Константинович Толстой

- Название:Алексей Константинович Толстой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Жуков - Алексей Константинович Толстой краткое содержание

Книга рассказывается о жизни и творчестве замечательного русского поэта, драматурга и сатирика Алексея Константиновича Толстого - создателя популярного исторического романа «Князь Серебряный», одного из авторов знаменитого Козьмы Пруткова. А.К. Толстой представлен в живом общении со своими известными современниками, в ярких проявлениях общественной деятельности и личной жизни.

Алексей Константинович Толстой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Он предлагал царю на этот пост себя. Зная природу нелучшей части человечества, Бенкендорф предлагал начальнику тайной полиции сделаться фигурой явной.

«Злодеи, интриганы и люди недалекие, раскаявшись в своих ошибках или стараясь искупить свою вину доносом, будут по крайней мере знать, куда им обратиться».

Алексей Толстой едва ли не первый в России осмелится показать в литературе «лазоревых полковников», но это потом, а пока он лишь превосходно осведомлен, что существует еще одна тайная полиция, подчиняющаяся его родному дяде, министру внутренних дел Льву Алексеевичу Перовскому и выследившая петрашевцев. Император был весьма доволен соперничеством параллельных сысков, обеспечивавших относительную безопасность, хотя, по его словам, «возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие... разливаясь повсеместно с наглостию, возраставшею по мере уступчивости правительств», теперь угрожают «в безумии своем и нашей богом вверенной России».

Казалось бы, внешних перемен при царском дворе нет. По-прежнему царя можно встретить днем на Невском, по-прежнему он бывает в русском и французском театрах, не пропускает маскарадов в Большом театре и Дворянском собрании, где ходит по залам, громадный, всеми узнаваемый, с какой-нибудь стройной маской под руку, но делающий вид, что не замечает почтительных поклонов. По-прежнему задаются балы и маскарады в Зимнем дворце, устраиваются спектакли и музыкальные вечера, на которых к оркестрантам-итальянцам иногда присоединяется император, недурно играющий на флейте. Чаще балы и вечера бывают в Аничковом дворце, где живет наследник Александр, женатый с 1841 года на дочери великого герцога Гессен-Дармштадтского, которая из принцессы Максимилианы-Вильгельмины-Августы-Софьи-Марии после православного миропомазания превратилась в великую княгиню Марию Александровну.

Здесь-то и бывает чаще всего по долгу службы Алексей Толстой. И он ощущает тщательно скрываемую тревогу царской семьи. Порой она прорывалась в таких сценах: наследник произнес патриотический спич перед офицерами по поводу частичной мобилизации, и те по обыкновению крикнули «ура!», а цесаревна, услышав крик, бросилась к супругу в полной уверенности, что его уже убивают...

С вестью о парижской революции 1848 года в петербургских кофейнях было не протолкнуться среди людей, листавших газеты. Симпатии даже в высшем обществе были на стороне парижан.

Революция на Западе отразилась в России духовным гнетом. Началось «мрачное семилетие», продолжавшееся до самой смерти Николая I. Особый «бутурлинский» комитет обследовал содержание журналов и действия цензуры. Бутурлин поговаривал о запрещении Евангелия за его демократический дух, а формулу Уварова «православие, самодержавие, народность» объявил революционным лозунгом. Сам Уваров был замещен на посту министра просвещения Ширинским-Шихматовым, который, как каламбурили современники, объявил русскому просвещению шах и мат.

Многие издания были закрыты, остальные утратили определенность направлений, потеряли лицо. Комитет считал литературу «скользким поприщем» и выискивал крамолу между строк. Журнал «Современник» был обвинен едва ли не в проповеди коммунизма и революции.

- Должно повиноваться, а рассуждения свои держать про себя, - сказал Николай I по поводу одной из журнальных статей.

Алексей Толстой в журналах не печатался, но читал их. На его глазах разгоралась полемика, которая отражала, как писали в отчетах III Отделения, «беспрерывно тлеющую мысль о свободе крестьян». Демократически настроенное дворянство западной ориентировки сражалось со славянофилами, идеализировавшими допетровскую Русь, верившими в сельскую общину и считавшими, что у России особый, самобытный путь исторического развития. Антикрепостниками были и те и другие. На глазах Толстого расправились с петрашевцами и Кирилло-Мефодиевским братством, которым занимался, кстати, наследник. (По этому делу проходили и Шевченко с Костомаровым.) Но Толстой ничего не мог поделать, хотя и сочувствовал Шевченко, о чем говорит приписка к одному из его писем того времени: «Шевченко вовсе не умер и не убит. У меня перед глазами вид Аральского моря, сделанный им. Он здравствует и будет, вероятно, скоро представлен к повышению, поелику начальство им довольно». Вскоре Толстой будет хлопотать об облегчении участи и освобождении отданного в солдатчину поэта.

На глазах Толстого зарождалась «натуральная» школа. Только она, перераставшая в крепкий русский критический реализм, и проявляла себя в «мрачное семилетие» вопреки цензуре...

Журнальная полемика не вызывала у Толстого особенного желания стать на ту или иную сторону, потому что у него была своя точка зрения на все, и он охотно соглашался с тем, что считал разумным, и отвергал крайности. Ему нравились некоторые идеи славянофилов, и не без их влияния были написаны в сороковые годы замечательные стихотворения «Колокольчики мои, цветики степные!..» и «Ой стоги, стоги...», в которых Толстой воспевал Россию как единственную силу, способную защитить и объединить разрозненное славянство. Мессианская роль России представлялась ему в романтическом свете. Славянский конь, «дикий, непокорный», не воспитанный «ученым ездоком», чем-то напоминает у Толстого гоголевскую тройку.

Есть нам, конь, с тобой простор!

Мир забывши тесный,

Мы летим во весь опор

К дели неизвестной.

И хотя путь этот чреват многими опасностями и бедствиями, Толстой предвидит торжество объединения и неодолимость славянства, но когда это будет? Мечта так далека от действительности...

Громче звон колоколов,

Гусли раздаются,

Гости сели вкруг столов,

Мед и брага льются,

Шум летит на дальний юг

К турке и к венгерцу -

И ковшей славянских звук

Немцам не по сердцу!

Гой вы, цветики мои,

Цветики степные!

Что глядите на меня,

Темно-голубые?

И о чем грустите вы

В день веселый мая,

Средь некошеной травы

Головой качая?

Обо всех своих пристрастиях Толстой выскажется позже, но, видимо, он думал над словами Гоголя:

«Все эти славянисты и европисты, - или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, а что они в самом деле, не умею сказать, потому что покамест они мне кажутся карикатурами на то, чем хотят быть, - все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу».

Гоголь считал, что с обеих сторон «наговаривается много дичи», что ни те, ни другие не могут увидеть и понять «строение» - основу народной жизни.

С Гоголем Толстого связывало многое. Очевидно, встречаясь, они говорили и об отечественной истории.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: