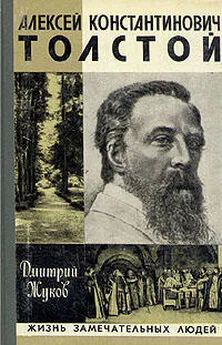

Дмитрий Жуков - Алексей Константинович Толстой

- Название:Алексей Константинович Толстой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Жуков - Алексей Константинович Толстой краткое содержание

Книга рассказывается о жизни и творчестве замечательного русского поэта, драматурга и сатирика Алексея Константиновича Толстого - создателя популярного исторического романа «Князь Серебряный», одного из авторов знаменитого Козьмы Пруткова. А.К. Толстой представлен в живом общении со своими известными современниками, в ярких проявлениях общественной деятельности и личной жизни.

Алексей Константинович Толстой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Толстой преувеличивал значение художников в жизни, считая их «авангардом, пионерами». Ни судьбы народов и ни самая повседневная жизнь их никогда не решались за письменными столами поэтов и беллетристов. Но страстность, с которой отстаивал Толстой свой тезис о том, что полезность искусства в «сто раз выше службы», достойна всяческого уважения - без такой веры в свое дело никакое настоящее искусство существовать не может.

В письмах поэта к Софье Андреевне как бы отражались споры его с могущественными родственниками, которых он никогда не переставал любить и почитать.

Хлопоты, связанные с похоронами дяди, переживания в связи с этой утратой, служба... И все-таки он работает лихорадочно, много думает и успевает делать. Толстой вставал в шесть утра, купался в Неве (зимой в проруби), завтракал с матерью и ехал на службу. Писал с вечера до двух-трех ночи, а будить камердинеру Захару приказывал в шесть...

По-прежнему звуки стихов «витают» перед ним в воздухе. Он старается уловить их, задержать. «Я не знаю, как другие пишут, но у меня всего чаще при приближении этих звуков волосы подымаются и слезы брызгают из глаз; никогда не бывает у меня механической работы, никогда - даже при переводах». Оглядев то, что уже отделано окончательно, он теперь с удовлетворением взвешивает на ладони стопу исписанной бумаги, которая составила бы целый томик стихотворений, решись он издать его.

Подвигается работа и над «Князем Серебряным», хотя и медленно. Исторический антураж у него получается, но он лучше других осознает бледность характера главного героя романа. Храбр и... глуп. Ну прямо-таки похож на глупого богатыря Митьку, который вышел у Толстого весьма живописным. Толстой пробует как-то углубить характер Серебряного, сделать его человеком очень благородным, не понимающим зла и тщетно пытающимся разобраться в ходе событий... Характер получается привлекательный, оттеняющий искушенность, злобу, интриганство других персонажей, но художественно малоубедительный, и потому Толстой не торопится с опубликованием хотя бы глав из романа, которые у него просит в свою «Библиотеку для чтения» Дружинин, поскольку Алексей Константинович намеревается впоследствии напечатать роман в «Современнике». А вот вещи «специально национальные» он приберегает для «Русской беседы». В первых же номерах «Русского вестника» и «Современника» за 1857 год появятся его новые стихотворения.

Алексей Толстой предвкушает большое удовольствие от чтения «Юности» Льва Толстого, которая должна печататься одновременно с его стихотворениями в «Современнике». После «Севастопольских рассказов» Алексей Константинович разделял всеобщее восхищение талантом Льва Николаевича, завтракал с ним у себя 12 декабря, потом заехал к нему, не застал дома и оставил записку, опять пригласив молодого офицера к себе. 16 декабря, в воскресенье, они встретились в квартире на Михайловской площади и еще не раз виделись в январе 1857 года.

Лев Николаевич произвел на него впечатление «очень хорошего человека», и Алексей Константинович пишет Софье Андреевне в Париж, что хотел бы их познакомить. Это «познакомить» или «не познакомить» в письмах служит верным признаком той или иной оценки людей или событий. Так, он не хочет, чтобы Софья Андреевна познакомилась с Некрасовым, который в то время тоже был в Париже. Этому предшествовали события, известные в истории литературы.

Журнал «Современник» по-прежнему оставался в центре внимания. С одной стороны, к нему примыкали либерально настроенные писатели, были опубликованы произведения, ставшие классическими (Тургенева, Льва Толстого, Тютчева, Островского, Григоровича и др.). С другой, как считают историки литературы, «Современник» терял свою остроту и опускался на позиции «чистого искусства». Под это весьма неопределенное понятие попадало многое из того, что благополучно пережило свой век.

Однако новые времена, новые идеи и люди взывали к переменам. Еще в 1854 году в «Современник» пришел Чернышевский, убежденный революционный демократ, с юности решивший сделать все, что в его силах, «для торжества свободы, равенства, братства и довольства», как он писал в своем дневнике 8 сентября 1848 года.

Страстный и талантливый публицист, он поражал своей работоспособностью и начал с потока рецензий. Среди них был и разбор сочинений Антония Погорельского, что не могло не привлечь внимания Алексея Толстого. С интересом читал он и критику Чернышевского пьесы Островского «Бедность не порок», разгром «апофеоза древнего быта» и славянофильских идей Аполлона Григорьева, провозгласившего Островского «глашатаем правды новой». Все это никак не расходилось с мнениями «прутковского кружка», когда-то разразившегося пародией «Безвыходное положение», имевшей подзаголовок «Письмо к моему приятелю Апполинию в Москву». Можно припомнить и еще одну пародию Козьмы Пруткова - «Опрометчивый турка», «естественно-разговорное представление», метящее не столько в Островского, сколько в Григорьева, что ясно хотя бы из пролога к пьесе: «Пора нам, русским, ознаменовать перевалившийся за другую половину девятнадцатый век новым словом в нашей литературе!» Пародии были порождены комической тяжбой Жемчужниковых с журналом «Москвитянин», но они отражали и мнение Алексея Толстого, которому претили «естественные разговоры» в пьесах Островского, и впоследствии, став сам известным драматургом, он напишет (7 октября 1869 года) издателю «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу: «Могу сказать, положа руку на сердце, что я свято следовал правилу, запрещающему в драме выводить людей, говорящих о погоде и осетрине, как у Островского, безо всякой необходимости для движения драмы». Но это уже спор о художественных принципах, одинаково имеющих право на существование...

Сейчас, уйдя на век с лишним от страстей и разногласий, мы можем с благодарностью оценить мощь и ветвистость литературного древа в пору его плодоносности, отдавая должное и художественности, и идейной направленности литературных течений. Но если и теперь не утихают споры о понимании давно написанного, то это говорит лишь о его нетленности.

В статье «Об искренности в критике» Чернышевский требовал ясности, определенности, прямоты и отсутствия страха перед любыми литературными авторитетами. В его книге-диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» основной задачей искусства провозглашалось служение потребностям общества. Дворянский круг «Современника» увидел в этом призыв к утилитарности искусства и литературы, принижение роли прекрасного, художественности. Тургенев, встречавшийся тогда часто с Алексеем Толстым, называл книгу Чернышевского «поганой мертвечиной». Из журнала был вытеснен Дружинин, перешедший в «Библиотеку для чтения». Боткин, прежде симпатизировавший Чернышевскому, теперь убеждал Некрасова заменить его Аполлоном Григорьевым, который «во всем несравненно нам ближе». Особенный гнев был вызван «Очерками гоголевского периода», в которых Чернышевский, опираясь на Белинского и Гоголя, громил «чистое искусство». Он писал: «...Не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели во многих людях, называющихся живыми?» Живые воспринимали это как оскорбление, и Лев Николаевич Толстой писал тогда Некрасову: «Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружинина из нашего союза. Тогда можно было надеяться на критику в «Современнике», а теперь срам... Так и слышишь тоненький неприятный голосок, говорящий тупые неприятности...»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: