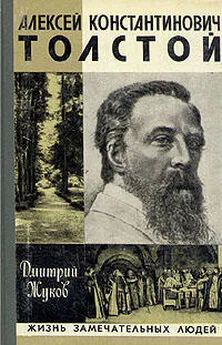

Дмитрий Жуков - Алексей Константинович Толстой

- Название:Алексей Константинович Толстой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Жуков - Алексей Константинович Толстой краткое содержание

Книга рассказывается о жизни и творчестве замечательного русского поэта, драматурга и сатирика Алексея Константиновича Толстого - создателя популярного исторического романа «Князь Серебряный», одного из авторов знаменитого Козьмы Пруткова. А.К. Толстой представлен в живом общении со своими известными современниками, в ярких проявлениях общественной деятельности и личной жизни.

Алексей Константинович Толстой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Друзья, вы совершенно правы,

Сойтися трудно вам со мной,

Я чту отеческие нравы,

Я патриот, друзья, квасной!

«На Русь взирая русским оком», Толстой вновь и вновь поет славу красоте родины и русской песне.

Люблю пустынные дубравы,

Колоколов призывный гул

И нашей песни величавой

Тоску, свободу и разгул.

Она, как Волга, отражает

Родные степи и леса,

Стесненья мелкого не знает,

Длинна, как девичья коса.

Как синий вал, звучит глубоко,

Как белый лебедь, хороша,

И с ней уносится далеко

Моя славянская душа.

Но... Вот в этом «но» и проявляется противление восторженности славянофилов, их безусловному приятию исторического пути России. Западники называют патриотов врагами всякого движения вперед. Ну а он, Толстой?

Нет, он не враг всего, что ново,

Он вместе с веком шел вперед,

Блюсти законов Годунова

Квасной не хочет патриот.

Думать и думать о пути России... Он никогда не закрывал глаза на крепостное право, окончательно закрепившееся в годуновские времена, он помнит, как урезали языки непокорным, как мордовали страну царские шуты, любимчики, как душили церковники всякую мысль, «казня тюрьмой Максима Грека» и раздувая скуфьями костры, в которых сгорали Аввакумы. И наконец, в нем все больше растет отвращение (будя вместе с тем творческий интерес) к столь любимому славянофилами московскому периоду истории, когда, как он считал, страна, освободившаяся от ига Орды, восприняла ее нравы, ее жестокость. «Застенки, пытки и кнуты» - наследство, которое еще не изжило себя. Все это так.

Но к братьям он горит любовью,

Он полн к насилию вражды...

Да, он грустит, что в дни невзгоды,

Родному голосу внемля,

Что на два разные народа

Распалась русская земля.

Конца семейного разрыва,

Слиянья всех в один народ,

Всего, что в русской жизни живо,

Квасной хотел бы патриот.

И дело тут вовсе не в отражении славянофильских понятий «публика - народ», не в горечи осознания углубившейся пропасти между дворянством и крестьянством, а в наметившейся тенденции части образованного общества искать путей сближения с народом, что принимало самые разнообразные формы - от либерально-литературного интереса к жизни крестьянства до уже зародившегося почвенничества и предстоящего «хождения в народ». Это еще раз к вопросу о декларированном Толстым «чистом искусстве»...

Кстати, в том же 1859 году, когда в «Русской беседе» появилось послание к Ивану Аксакову, поэт вознамерился опубликовать в журнале свою старую, десятилетней давности, поэму «Богатырь».

И намерение это не было случайным.

Именно к 1859 году колоссальный размах приняло движение против питейных откупов. Помещичьи и государственные крестьяне стали на сходках составлять приговоры об отказе от вина, а тех, кто продолжал покупать водку или посещать питейные заведения, сами крестьяне в своих общинах штрафовали и даже секли. Движение началось в белорусско-литовских губерниях и перекинулось на другие края. От бойкота крестьяне, да и кое-где городские жители перешли к разгрому винных лавок. Добролюбов увидел в этом «способность народа к противодействию незаконным притеснениям и к единодушию в действиях». «Сотни тысяч народа, - писал он тогда же, - в каких-нибудь пять-шесть месяцев без предварительных возбуждений и прокламаций в разных концах обширного царства, отказались от водки...»

Армия подавила «питейные беспорядки». Тысячи крестьян были арестованы. А стихотворение Алексея Толстого запретила цензура. Но оно широко распространялось в списках.

«Богатырь» - это символ спаивания народа. По стране на разбитой кляче разъезжает костлявый всадник в дырявой рогоже, со штофом за пазухой. Он потчует всех без разбору, и «ссоры, болезни и голод плетутся за клячей его».

Стучат и расходятся чарки,

Питейное дело растет,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Беднеет, худеет народ.

И у Толстого и у Жемчужниковых в их письмах и дневниках не раз прорывалось возмущение системой откупов, политикой царского правительства, «лукавыми Иудами, распинавшими свою отчизну», не брезговавшими никакими средствами для выколачивания денег из народа. 9 9 «Богатырь» долго не мог увидеть свет в массовом издании. Еще в 1890 году цензор Косович писал в своем заключении: «Принимая во внимание, что означенная рукопись предназначается также для народного чтения, нельзя не выразить опасения, что все стихотворение А. Толстого может быть понято простолюдином в превратном смысле». Стихи подобного рода много навредили Толстому, когда журналистика в России стала ареной «свободного предпринимательства», понимавшего «прогресс» весьма своеобразно. Буржуазные критики не хотели вдумываться в истинный смысл стихов Толстого.

Весна 1860 года застала Алексея Константиновича в Париже. Часто, очень часто навещал поэт этот прекрасный город, но нигде ни словом не обмолвился о своих впечатлениях от него. Он весь в России и в своих произведениях, которые пишет, отсиживаясь в комфортабельных парижских отелях или встречаясь с друзьями и с русскими литераторами, проводившими время в Европе с едва ли не большей непринужденностью, чем в Петербурге - холодном и вместе с тем душном, как говаривал Толстой.

Он вспоминал один из своих разговоров с Соллогубом. Прав тот, когда говорит, что в прежние годы оседлость была потребностью. У каждого семейства был свой приход, свой неизменный круг родных, друзей и знакомых, свои предания, свой обиход, свои нажитые привычки. Железные дороги все это изменили. Теперь никому дома не сидится. Жизнь не привинчивается к почве, а шмыгает, как угорелая, из угла в угол. Семейственность раздробляется и кочует по постоялым дворам.

Толстой остро чувствовал потребность в «привинчивании к почве», к семейственности. Но не получалось... Все куда-то надо было ехать, хотя и не заставлял вроде бы никто. Только получил бессрочный отпуск и... уехал в Петербург и Париж. Вернулся почти тотчас, обосновался было в Красном Роге, и опять в Париж с Софьей Андреевной. Она добавила в компанию Николая Андреевича Бахметева с сынком, а управлять имениями они оставили Петра Андреевича Бахметева, хоть и ясно было, что ничего путного из этого не выйдет. У Софьи Андреевны был комплекс вины перед многочисленной и не очень церемонной родней, Алексей же Константинович из деликатности старался не вмешиваться в ее дела, надеясь, что все как-то образуется.

Путешествия не мешали ему работать. Наоборот, движение подстегивало мысль. В отдалении ярче представало родное. Заграничные впечатления никак не отражались в его творчестве, как это бывало и со многими другими тогдашними русскими писателями, которые кочевали по европейским гостиницам и постоялым дворам, а все думали и писали только о России.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: