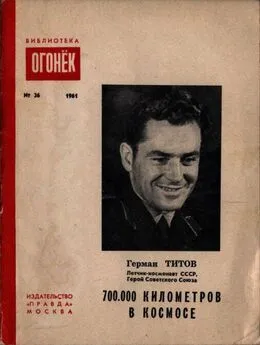

Герман Титов - Голубая моя планета

- Название:Голубая моя планета

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военное издательство Министерства обороны СССР

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Герман Титов - Голубая моя планета краткое содержание

В книге 'Голубая моя планета' космонавт Герман Степанович Титов с лирической теплотой повествует о годах своего детства и комсомольской юности, о чудесных советских людях, общение с которыми обогатило его духовный мир, оказало влияние на формирование характера. Читателя не оставят равнодушными главы, в которых автор рассказывает о перспективах освоения космоса.

В книге помещены фотографии из личного альбома Г. С. Титова, фотохроники ТАСС, АПН, фотокорреспондентов С. Гурария, В. Куняева, А. Ляпина, Г. Омельчука, А. Пахомова, А. Сергеева, А. Столяренко, Г. Товстухи, В. Шитова, Г. Шутова. Детские снимки Г. С. Титова сделаны отцом космонавта С. П. Титовым. Многие из фотографий публикуются впервые.

Голубая моя планета - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Врачи полагают, что капитан Мациевич скончался еще в воздухе от разрыва сердца...»

- В газетах и журналах той поры, - продолжал преподаватель, - часто появлялись телеграммы, вселявшие в людей страх своей лаконичностью: «Разбился насмерть». На смену погибшим приходили новые молодые офицеры-авиаторы, которые были преданы идее, глубоко и серьезно сознавали свой долг перед Россией и самоотверженно работали во имя победы человека в неравной борьбе с воздушной стихией, работали во имя крыльев для человека. Молодые офицеры русской армии своим самоотверженным трудом высоко подняли престиж России, и даже заграница признала: русские умеют летать!

В своей вводной лекции майор Медведев привел некоторые цифры, характеризующие степень развития авиации в начале нашего века, которые вызвали у нас усмешки, по аудитории прошел легкий гул. И на самом деле, статистика воздухоплавания не может не вызвать улыбки. В 1908 году аэропланы и аэростаты всего мира пролетели общее расстояние в 7000 верст (Одна верста - 1,0668 км). В этом году был только один несчастный случай.

В 1909 году общее расстояние составило уже 189 тысяч верст при четырех воздушных катастрофах.

В 1910 году воздушные машины мира прошли 4200000 верст, испытав 29 несчастных случаев, а в 1912 году на 84 миллиона верст пришлось 125 катастроф.

Не только технические трудности стояли на пути развития авиации. Как многие новые начинания и открытия, авиация с огромным трудом пробивала себе дорогу в старом равнодушном и реакционном мире. В те годы официальная юридическая наука горячо обсуждала «право собственности на воздух» и всерьез утверждала, что «с развитием воздухоплавания открывается новое широкое поле для свершения преступлений».

В Четвертой Государственной думе помещик Курской губернии Марков при обсуждении вопроса о развитии авиации, опасаясь возможных покушений на высочайшие особы с воздуха, требовал, «прежде чем пустить людей летать, научить летать за ними полицейских».

Тяжелым был путь авиации. На пути встречались новые и новые трудности, преодолеть которые, казалось, невозможно. Но великий русский народ, который еще в сказках о ковре-самолете выразил мечту о полете, выдвинул из своей среды ряд выдающихся изобретателей, летчиков, конструкторов, ученых, и благодаря их таланту и настойчивости постепенно с годами были преодолены трудности, связанные со взлетом и посадкой, с выполнением неплоских разворотов и виражей с малым и большим креном. Долгое время слово «штопор» было страшным для неискушенных в авиации людей и неприятным для авиаторов, пока русский летчик К. Арцеулов не разгадал и эту загадку. Потом, уже в советское время, начались полеты по приборам, вне видимости земли, проводились испытания новых скоростных самолетов. Во время испытательных полетов оборвалась жизнь таких выдающихся советских летчиков, как В. Чкалов, В. Серов, П. Осипенко. На первенце реактивной авиации погиб летчик Г. Бахчиванджи, но его друзья довели начатое дело до конца. Они столкнулись с такими явлениями, как флаттер, бафтинг, самопроизвольное кренение самолета на околозвуковых скоростях, и сумели выйти победителями.

- История авиации - это величественная эпопея, это люди, поиски, жертвы, удачи, победы, - сказал преподаватель в заключение своей первой лекции. - Вы должны знать историю развития нашей и мировой авиации, имена пионеров русской авиации, лучших летчиков, инженеров и конструкторов, знать историю для того, чтобы лучше понимать дела и подвиги авиаторов сегодняшних дней. И если вы решили стать летчиками, то отдайте этому делу всего себя, будьте достойны памяти тех, кто возвеличил славу нашей могучей советской авиации.

А после перерыва новый преподаватель овладел нашим вниманием. Он говорил, что в буржуазных странах и поныне распространены разные теории о том, что авиация - это удел избранных, меченных «божьей искрой». Есть теории «врожденных летных качеств», «инстинктивного и автоматического управления», теория «предела». Гибель учеников в самостоятельных полетах считается закономерным, «естественным» отбором. Правы ли эти теоретики?

Преподаватель задел то, о чем думал каждый из нас. Ведь и мы были наслышаны о летных талантах, о летном «чутье» выдающихся авиаторов. И это рождало сомнения: а что, если не окажется врожденных способностей?

- Первым начал борьбу с этими теориями у нас в России выдающийся русский летчик штабс-капитан Петр Николаевич Нестеров,- продолжал преподаватель.- Этот замечательный летчик-новатор первым осуществил «мертвую петлю», названную впоследствии его именем. Он первым в воздушном бою применил таран - прием сильных духом и смелых воинов. Нестеров доказал возможность выполнения на самолете любого маневра и обучил этому многих летчиков, отбросив прочь все теории о «врожденных талантах». Это он заложил основы новой школы летной работы и новые методы обучения полетам, позволившие успешно готовить преданных Родине, технически грамотных, умелых авиаторов.

- Чтобы стать хорошим летчиком, нужны, прежде всего, старание, высокая дисциплина, уверенность в своих силах. Будет это у вас - путевка в воздух обеспечена каждому, - разбивая наши сомнения, уверенно заключил преподаватель.

Наши преподаватели были хорошими педагогами, просто и доходчиво объясняли нам самые сложные вопросы. И сами они были людьми с интересной судьбой. Курс радиотехники читал офицер, который в годы войны мальчишкой убежал на фронт, сумел определиться в один из полков, прошел с ним всю войну, а потом пошел в училище, изучил радиотехнику и стал прекрасным преподавателем. Это был веселый, любящий шутку и вместе с тем трудолюбивый, болеющий душой за порученное дело человек.

Как-то на одном из занятий по радиотехнике мы, поскрипывая перьями, записывали сведения о радиостанции РСБ-5, которые диктовал преподаватель. Накануне в школе был вечер, мы не выспались, и сейчас многие клевали носом.

- Блок буферного каскада предназначен... - звучит мерный голос майора, и я чувствую, как голова моя все ниже и ниже опускается к тетрадке, - предназначен для устранения влияния лунного затмения на механические свойства чугуна.

Что за чушь? Встряхиваю головой: не ослышался ли. Оглядываюсь и вижу, что мои соседи, Саша Селянин, Вася Мамонтов и Альберт Руин, как автоматы, в полудреме пишут фразу. Но вот один, потом другой, третий поднимают головы, изумленно глядят на преподавателя, а тот от души хохочет.

- Ну что, проснулись? - продолжая смеяться, спрашивает он. - Тогда продолжим изучение радиостанции.

Впрочем, курьезных случаев, как и в любой школе, у нас было достаточно.

Вот ведет урок по метеорологии преподаватель И. П. Леонович. Новый материал объяснен, начинается проверка знаний. Раздел о теплых и холодных метеорологических фронтах я усвоил плохо, а повторить его не удалось. Решил потихоньку заглянуть в книгу. Украдкой кладу па колени учебник, раскрываю его на нужной странице и начинаю косить глазом вниз. Или преподаватель был внимателен, или «подглядка» получалась очень уж заметной, так как в этом деле у меня не было никакой практики в школьные годы, только вдруг слышу:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Бережной - Голубая планета [Сборник]](/books/1068800/vasilij-berezhnoj-golubaya-planeta-sbornik.webp)