Борис Есин - Чехов-журилист

- Название:Чехов-журилист

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Московского университета

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Есин - Чехов-журилист краткое содержание

Монография знакомит с журнально-публицистической деятельностью великого русского писателя с начала 80-х до середины 90-х годов. Книга состоит из двух частей: в первой - рассматривается сотрудничество в юмористической прессе 80-х годов, участие в газетах, анализируются путевые очерки 'Из Сибири' и книга 'Остров Сахалин', во второй - особенности чеховского газетного рассказа и роль писателя в становлении этого жанра в ежедневной прессе последней трети XIX в.

Чехов-журилист - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но Чехов оставался при своем мнении - в газете работать надо (Характерно в этом отношении письмо Чехова Е. П. Егорову от 11 декабря 1891 г. Соглашаясь с адресатом, что русские корреспонденты - «саврасы», «газеты врут», он все же утверждает: «А не писать нельзя» (XI, 538. - Курсив Чехова).). И исторически он был прав.

Короленко, казалось, был ближе к позиции Михайловского. Он очень строго оценивал возможность участия в дешевых столичных газетах своего времени, но и он все же печатался, вынужден был печататься, не только в «Руских ведомостях», но в ряде провинциальных газет либерально-буржуазного склада: «Нижегородский листок», «Полтавщина» и др.

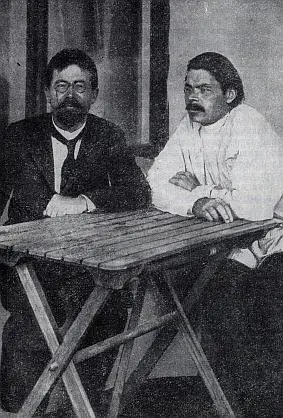

А. П. Чехов и М. Горький в Ялте, 1901 г.

Лесков, Успенский, Чехов, Горький, Серафимович, Гарин-Михайловский и другие печатались в газетах широкого либерально-буржуазного диапазона.

Кто же был до конца прав, Чехов или Михайловский? Насколько велика была разница между либерально-буржуазным журналом «Русская мысль», либерально-народническим «Русским богатством», в которых печатался Михайловский, и газетами «Русские ведомости», «Курьер», «Одесские новости», «Нижегородский листок»? Велика ли была разница между названными газетами, хотя сотрудничество в «Русских ведомостях» Михайловский никому в укор не ставил?

С классовой позиции разницы между ними по существу не было. Это обстоятельство и заставило многих писателей-демократов широко расходиться по нескольким десяткам изданий, не группируясь вокруг немногих или одного, выдержанного по направлению демократического издания (ибо его не существовало), как было в 60-е годы.

Но конечно, сотрудничая в газетной периодике 80- 90-х годов, и Лесков, и Чехов, и Короленко осознавали, что всему есть предел.

Короленко считал, что писать в газету не значит применяться ко вкусам публики. «Между работой для публики и применением к ее дурным вкусам - нет решительно ничего общего»,- писал он В. М. Сухотиной (Короленко В. Г. Соч., т. 10, с. 394 - 395.) . В письме С. С. Вермелю по поводу издания литературы для народного чтения, Короленко писал: «Я выработал себе на этот предмет взгляд совершенно определенный. Все хорошее - для народа годится. Пора давно выбросить этот предрассудок и не кормить народ умственной мякиной сюсюкающей и шепелявящей морали, детскими побасенками» (Короленко В. Г. Соч., т. 10, с. 173.) . Такого же мнения был и Чехов. Еще колоритнее выдержка из письма Лескова Аксакову: «Виссарион Комаров был у меня на сих днях, предлагал мне написать роман для фельетонов Черняева: «чтобы было совсем не художественно, а как можно базарнее и с похабщиной». Никак не мог и на это согласиться. Комаров предлагал, что он мне «сочинит сценарию», а я чтобы только «исполнил...» (Лесков Н. С. Соч., т. 10, с. 435.).

И они работали, не изменяя себе. Не случайно мы оцениваем их не по характеру изданий, в которых они печатались, а по содержанию их собственных произведений, по их вкладу в русскую печать и литературу.

Вместе с тем не следует, конечно, идеализировать сложившееся в XIX в. положение, переоценивать роль писателей в развитии ежедневной периодической печати в целом.

Газетная пресса 60 - 90-х годов ставила свои жесткие, прежде всего идейные, условия писателям, подчиняла себе их творчество и далеко не каждый из них мог отстоять свою самостоятельность.

Опытный журналист и внимательный критик, Н. К. Михайловский, оглядываясь в 90-е годы на прошлое, отмечал, что периодические издания подчиняли себе литераторов достаточно откровенно.

«Журналы, а потом и газеты определяли собою нередко и форму и содержание произведений даже выдающихся талантов... журналы и газеты клали или старались класть свои штемпеля на произведения даже таких писателей, которые стояли, по-видимому, вне всяких отношений к «возникновению, падению и взаимным отношениям различных органов печати...» (Михайловский Н. К. Полн. собр. соч., т. 7, с. 121 - 122.).

Газетная печать была достаточно сильной и литературным произведениям отдавала лишь небольшую часть своей площади. Для развития литературных форм это было важно: выяснились потенциальные возможности газетной беллетристики, но в журналистике в целом это ничего изменить не могло. Даже публикация рассказов М. Горького в «Русских ведомостях», «Кавказе», «Самарской газете» или Серафимовича в «Приазовском крае» не меняла их лица, и только достаточно мощный коллектив сотрудников-единомышленников мог изменить характер газеты и то до известной степени. Определяли лицо газет издатели.

Вот голоса современников.

Чехов: «Ты для «Нового времени» нужен, - писал он в сентябре 1887 г. старшему брату Александру. - Будешь еще нужнее, если не будешь скрывать от Суворина, что тебе многое в его «Новом времени» не нравится. Нужна партия для противовеса, партия молодая, свежая и независимая... Я думаю, что, будь в редакции два-три свежих человека, умеющих громко называть чепуху чепухой» г. Эльпе не дерзнул бы уничтожать Дарвина, а Буренин долбить Надсона...» (XI, 153).

Короленко: «...Несколько очень порядочных людей, рассорившись с «Самарской газетой», начинают скопом сотрудничать в «Самарском вестнике». Надеются ли они ее улучшить? - без всякого сомнения...

Они провинились, по Вашему, в том, что пошли в «подлую газету». Для меня вопрос - подлая ли она теперь, когда они там работают. А если судить лишь по прошлому, да по издателю - то ведь Пороховщиков тоже негодяй изрядный, а «Русская жизнь» была вначале гадость полнейшая. И, однако, это не помешало кружку хороших людей войти в нее и сделать то, что теперь, как бы то ни было, именно «Русской жизни» не вычеркнуть из истории русской газетной прессы. С этой точки зрения Вам не следовало недавно работать в «Волгаре», а А. А. Дробышевскому в «Листке» и т. д. и т. д. Что же делать - провинциальная пищущая братия есть пока Израиль, бродящий в пустыне самого пошлого аферистского издательства... А пока - он вынужден толкаться от двери к двери, и по-моему, если люди добросовестно полагают, что, входя кружком, гарантированы от подлостей во время своей работы,- этого достаточно, и мы уже должны смотреть лишь на печатный лист, а не на богомерзкую фигуру издателя - ибо мало их не богомерзких-то...» (Короленко В. Г. Соч., т. 10, с. 231.).

Также поступал Короленко в своей журналистской практике. Но из этой же практики видно, что такая тактика не могла привести к изменению лица легальной печати, а могла только уберечь литератора от «подлостей».

Особенно ярко это давление газеты на писателя проявилось в газетной работе Лескова. Лесков после публикации своих первых крупных произведений - романов антинигилистической направленности - в силу идейной неустойчивости, тяжелых нравственных и материальных условий должен был долгие годы искать литературного пристанища.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: