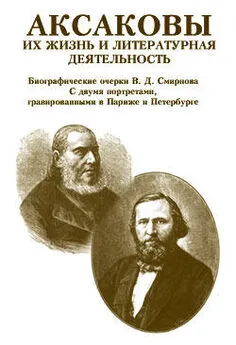

В. Смирнов - Аксаковы. Их жизнь и литературная деятельность

- Название:Аксаковы. Их жизнь и литературная деятельность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Смирнов - Аксаковы. Их жизнь и литературная деятельность краткое содержание

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Аксаковы. Их жизнь и литературная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Горького, тяжелого чувства» не было и не могло быть у С. Аксакова; напротив, его отношение к описываемому чисто родственное. Пороли – по-родственному, собирали оброк – по-родственному, продавали людей – и это по-родственному. Патриархальность нравов – и все тут. С этой точки зрения Хомяков был прав, утверждая, что С. Т. Аксаков «первый из наших литераторов взглянул на русскую жизнь положительно, а не отрицательно».

Hier ist der Hund begraben [7]. В сущности говоря, то настроение, которое создало «Семейную хронику», было распространено впоследствии Константином Аксаковым на всю старорусскую, допетровскую жизнь. К чему же оно сводилось и как может быть оно формулировано?

Старую песню о том, что крепостные отношения в значительной степени сглаживались и даже красились тем обстоятельством, что они были отношениями между живыми людьми, непосредственно близкими друг другу, непосредственно знавшими друг друга, слышал, полагаю, всякий. Барин благожелательно относился к своим Петрам и Иванам, а Петр и Иван чувствовали преданность. «Вы наши отцы, а мы – ваши дети», – говорили Петр и Иван, низко кланяясь господам, сидевшим под божницей. Что там и здесь подобная идиллия существовала на практике – несомненно, в теории же стародворянского быта она была господствующей. Личный характер отношений – вот, словом, к чему сводится преимущество крепостничества по словам его панегиристов. Как противоположность выставляют фабрику. Здесь между хозяином и работниками отношения совершенно другого рода. Нет ни любви, ни преданности, ни даже личного знакомства. Хозяин – это предприниматель и только, работник – рабочая сила, не больше. «Сердечная связь» заменена контрактом, все нравственное вытеснено юридическим. Петр и Иван обеспечены процессом производства, предприниматель одинаково обеспечен им. Живой связи между людьми нет.

Но эта-то живая связь и вдохновляет преимущественно С. Аксакова. Не подкапываясь под догмат помещичьей власти, не ставя даже его под сомнение, он на самом деле видит в барине отца, в крепостных – детей. Отец порою бывает строг, дети – шаловливы, но все это в порядке вещей, и из этого порядка совершенно логично вытекают всякого рода наказания. Какое ни на есть, перед нами все же единение, и нет мертвящего холода чисто. правовых, экономических отношений.

Поэтому «Семейная хроника» и может представиться положительным произведением, но только для человека известного класса, известного слоя общества, видящего идеал государственного и общественного устройства в патриархальности. Таким и был С.Аксаков. Тот же идеал, значительно расширенный и распространенный, целиком перешел к Константину Аксакову.

Для полноты характеристики Сергея Тимофеевича приведу несколько отрывков из воспоминаний лиц, близко знавших его:

«Аксаков отличался силою и крепостью телосложения, чему немало способствовали частые прогулки и занятие охотою. Но здоровье его начало страдать еще лет за двенадцать до кончины. Болезнь глаз принудила его надолго запереться в темной комнате, и, неприученный к сидячей жизни, Аксаков расстроил отчасти свой организм, лишась притом одного глаза. Бодрость, впрочем, никогда не покидала его, даже в последние годы жизни, когда болезнь его развивалась более и более и заставила его почти постоянно сидеть в четырех стенах. Он был жив и впечатлителен по-прежнему, ясность духа его была невозмутима. Весною 1858 года болезнь Аксакова приняла весьма опасный характер и стала причинять ему жесточайшие страдания, но он переносил их с чрезвычайною энергией и терпением. Последнее лето провел он на даче близ Москвы и, несмотря на тяжелую болезнь, имел силу в редкие минуты облегчения насладиться природою и диктовать новые свои произведения, которые ничем не напоминают того, в какие тяжелые минуты они созданы. К ним принадлежит „Собрание бабочек“, опубликованное уже после его смерти в „Братчине“ – сборнике в пользу бедных казанских студентов, которыми он особенно интересовался. Осенью 1858 года Аксаков переехал в город и всю следующую зиму провел в ужасных страданиях. Ни помощь лучших врачей, ни заботы семьи не могли спасти его жизни, однако он продолжал еще иногда заниматься и писать статью „Зимнее утро“, „Встречу с мартинистами“, – последнее из напечатанных при жизни его сочинений, появившееся в „Русской беседе“ 1859 года, и повесть „Наташа“, которая напечатана в том же журнале. Весной не оставалось уже надежды, и он умер 30 апреля 1859 года».

Глава IV. Константин Сергеевич Аксаков

Внешний очерк жизни Константина Сергеевича очень несложен. Родился он 29 марта 1817 года в селе Аксакове Бугурусланского уезда Оренбургской губернии. В Аксакове-Багрове, – тоже достаточно известном всем читателям «Семейной хроники», хотя бы только отрывков из нее в хрестоматиях, – К.С. прожил до 9 лет, находясь в постоянном общении с багровскими крестьянами, которые, благодаря благодатным климатическим условиям богатого в то время и неразграбленного еще Оренбургского края, во всех отношениях стояли выше забитого крестьянства средней полосы России. «И так как Константин Сергеевич отличался необыкновенно ранним умственным развитием, то нет сомнения в том, что именно идиллические условия, среди которых прошло детство будущего восторженного проповедника необходимости единения интеллигенции с народом, и обусловили в значительной степени оптимистический взгляд его на возможность этого единения. По крайней мере, сам он неоднократно ссылается впоследствии на живые впечатления, вынесенные им из личного общения с народом». Это общение продолжалось, однако, очень недолго, так как Аксаковы в 1826 году переселились в Москву, где Константин Сергеевич и прожил почти всю свою недолгую жизнь.

До 15 лет его воспитанием руководил отец, Сергей Тимофеевич, прививая сыну свое восторженное отношение к русским началам вообще, русской литературе в частности; 15-ти же лет Константин Сергеевич поступил студентом в Московский университет на словесное отделение. Он был, значит, сверстником и сотоварищем Белинского, Станкевича, Герцена. Он примкнул к кружку Станкевича и долгое время находился под обаянием этой светлой, исключительной личности.

Слишком известна жизнь московской университетской молодежи 30-х годов, чтобы мы стали долго останавливаться на ней. Отголоски ее горячих, страстных споров слышны еще и теперь. Существовало сплоченное товарищество, жажда познания, тесная дружба среди кружков. Русская мысль просыпалась, и в этом ее пробуждении больше всего повинна была немецкая идеалистическая философия и главнейше – философия Гегеля. Нисколько не преувеличенным являются следующие, например, слова современника:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: