Л. Мелынин - Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность

- Название:Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Л. Мелынин - Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность краткое содержание

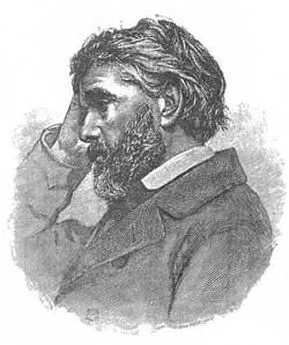

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Николай Некрасов. Его жизнь и литературная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В том же 1869 году выступил со своими “разоблачениями” Тургенев, опубликовавший в “Вестнике Европы” известные письма Белинского… А вслед за тем тот же Тургенев, раздраженный недостаточно почтительным, по его мнению, отзывом “Отечественных записок” о поэзии Полонского, выступил в “Санкт-Петербургских ведомостях” с открытым письмом, в котором говорилось: “Я убежден, что любители русской словесности будут перечитывать лучшие стихи Полонского, когда самое имя Некрасова покроется забвением. Почему же это? А просто потому, что в деле поэзии живуча только одна поэзия и что в белыми нитками сшитых, всякими пряностями приправленных, мучительно высиженных измышлениях “скорбной” музы г-на Некрасова ее-то, поэзии-то, и нет на грош”.

И такие отзывы, к стыду русской литературы, нигде не вызвали в свое время резкого, негодующего отпора, – опять-таки, быть может, потому, что все наиболее свежие литературные силы группировались вокруг “Отечественных записок”, во главе которых стоял сам Некрасов. Даже в середине семидесятых годов не в редкость было встретить на страницах журналов нелепое мнение, будто Некрасов приобрел себе значение в родной литературе “только оригинальными, новыми мотивами, а отнюдь не силой и глубиной содержания”; или даже – будто “поэзия Некрасова вырабатывалась в либеральных редакциях, служила постоянно как бы иллюстрацией направлений, попеременно господствовавших в известной части журналистики”. О поэме “Кому на Руси жить хорошо” один критик писал (и тоже нигде не встретил отпора): “Поэма эта принадлежит к таким, о которых гораздо приятнее было бы хранить молчание”.

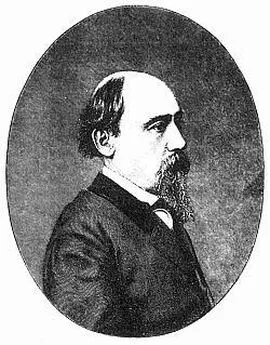

Между тем бурная жизненная карьера нашего поэта приближалась к окончанию. Мы говорим – бурная, но должны с прискорбием констатировать, что о второй половине жизни и деятельности Некрасова биографы его знают, в сущности, не многим больше, чем о первой (о годах ранней молодости). Они знают, главным образом, историю журналов, которые издавал Некрасов, общественную сторону жизни и деятельности поэта в зрелую пору, но почти не имеют представления о личной и тем более интимной его жизни. Единственным ключом к последней являются его собственные лирические признания, слишком мало удовлетворяющие наше любопытство. Они дают, впрочем, достаточно оснований утверждать, что, и достигнув в конце жизни условий материальной обеспеченности, Некрасов не приобщился к сонму тех “счастливцев”, которых с таким упорством отыскивали на Руси его знаменитые “странники”. Известно, например, что семьею он до конца дней не обзавелся и только на смертном одре сочетался законными узами с той женщиной, которую считал своей женой; с каких, однако, пор и какие именно отношения были у него с этой женщиной, каков был ее нравственный облик и даже как ее звали (в предсмертных стихах он воспевал ее под именем Зины) – все это вопросы, на которые у нас пока нет ответа…

Улыбнулась ему слава знаменитого писателя, но и к славе, как мы видели, было подмешано много горькой отравы; колючие терновые иглы, вплетенные в лавры блестящего венка, слишком больно давали о себе знать, – и, быть может, только перед самой смертью, в горячих изъявлениях любви со стороны молодежи, Некрасов узнал наконец подлинную беспримесную сладость широкой популярности.

Не дала ему судьба и крепких физических сил, рано надломленных лишениями и борьбой всякого рода. Еще в середине пятидесятых годов у него открылась какая-то серьезная горловая болезнь, вызывавшая опасения чахотки; сам Некрасов уже считал себя приговоренным к смерти… Но поездка в Италию и в Африку остановила болезненный процесс (хотя голос после того навсегда остался глухим и хриплым). С начала семидесятых годов появились тяжелые желудочные боли (рак), которые в конце концов и свели поэта в безвременную могилу. Ни новая поездка на юг (в Крым), ни операция, сделанная знаменитым Бильротом, – ничто уже не могло принести спасения, и на пятьдесят шестом году жизни, в полном расцвете таланта, 27 декабря 1877 года Николай Алексеевич Некрасов скончался. Похороны его были чуть ли не первым на Руси громким и торжественным проявлением общественных симпатий к любимому писателю, – гроб его, несмотря на суровый морозный день, провожала еще невиданная в таких случаях в Петербурге толпа народа в четыре-пять тысяч человек.

Слухи о тяжкой болезни поэта и последовавшая затем смерть его вызвали настоящий взрыв непритворной скорби в обществе и особенно среди молодежи, – тотчас же смолкли и все враждебные голоса в печати; со страниц газет и журналов в течение целого года не сходили сочувственные некрологические статьи и разборы стихотворений Некрасова; вышли и отдельные сборники, посвященные памяти поэта… Но уже в 1878 году на страницах либерально-буржуазного “Голоса” возобновлено было в самой резкой форме нападение: появились, в пяти огромных фельетонах, нашумевшие в свое время “Критические беседы” Евгения Маркова… Эти широковещательные беседы, якобы беспристрастно отмечавшие недостатки и достоинства некрасовской поэзии, а в сущности стремившиеся доказать ее ничтожность и эфемерность, имели большой успех в тех общественных и литературных кругах, которые и до того с плохо скрываемой неприязнью относились к необычайной популярности Некрасова. Марков задал тон и собрал материал, можно сказать, для всей последующей отрицательной критики, и отзвуки его “Бесед” явственно слышались даже двадцать лет спустя, в двадцатилетнюю годовщину смерти поэта. Мы думаем, не мешает поэтому (особенно ввиду того, что “Голос” представляет теперь библиографическую редкость) изложить с некоторой подробностью критику Евгения Маркова.

Некрасов, утверждает критик “Голоса”, – поэт предшествовавшей освобождению крестьян эпохи. Проникнутый сознанием коренного общественного зла, он видит роковое безобразие даже в сферах жизни, по-видимому, не имеющих связи с крепостным бытом. У читателя получается впечатление какого-то предвзятого намерения не останавливаться ни на каких других явлениях мира, кроме излюбленных (?) автором. Преувеличение, неестественность, надутость, сентиментальность и риторика – роковые последствия такой односторонности… Этим поэт вызывает и несочувствие читателя к той самой среде, которая выставляется жертвою безобразия… Защищая русский народ против Некрасова, Марков в качестве примера приводит стихотворение “Родина”, где будто бы чудовищно неверно утверждение, что русские крепостные “завидовали житью последних барских псов”… “Кто, например, узнает, – патетически восклицает критик, – ту охоту, которая обыкновенно наполняла радостью удали не только охотника-барина, но и псарей его, и лошадей, и собак (какова собачья идиллия! – Авт.), в неверной и мрачной картине “Псовой охоты” Некрасова?” Лира Некрасова – вообще патологическая лира; песни “О погоде”, например, – не столько поэзия, сколько “воркотня досужего капризника”… Изображения народного быта, народной души и даже народная речь в его стихах полны фальши, неискренности и тенденциозности. Многочисленные примеры, приводимые Евгением Марковым, мы опустим; упомянем лишь об одном, которым критики Некрасова пользуются охотно и доныне. В стихотворении “Тишина”, говоря об окончании Крымской войны, поэт прибегает к такому образу: “Прибитая к земле слезами рекрутских жен и матерей, пыль не стоит уже столбами над бедной родиной моей”. Г-н Андреевский, следуя примеру Маркова, подсмеивался: “Этот невообразимый дождь, освеживший большую дорогу, совершенно нестерпим” (“Литературные чтения”, 1891). Между тем прекрасная и сильная, на наш взгляд, метафора Некрасова становится вполне понятной, если взять ее в связи со следующими стихами из той же “Тишины”:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: