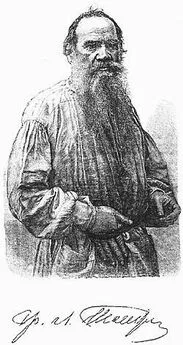

Евгений Соловьев - Л. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность

- Название:Л. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Соловьев - Л. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность краткое содержание

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Л. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Каким путем Толстой открыл в себе литературный талант, неизвестно. Очень может быть, что виноват в этом был его старший брат, неравнодушный к литературе, а очень может быть и то, что творческие стремления искали себе выхода и выражения. В Ясной Поляне эти стремления тратились на музыку, которой Толстой предавался со страстью; но заниматься музыкой в лагере или крепости было невозможно. Первым (в 1852 году) было написано “Детство”, за которым немедленно последовали “утро помещика”, “Случай”, “Отрочество”, составлен был план “Казаков”, задумана “Юность”.

“Детство”, законченное 9 июля 1852 года, было отправлено в “Современник” Некрасову, который поторопился напечатать эту повесть, учуяв по ней нарождение нового сильного таланта.

Обратимся теперь к тому, что составляет сущность биографии Л.Н. Толстого, – его духовной жизни. Что думал он и как чувствовал себя на Кавказе?

Разумеется, у 23-летнего даровитого писателя не могло быть одного господствующего настроения. Настроения менялись в зависимости от обстановки и окружающих лиц. Были мечты о славе литературной, о военной славе, было даже желание опроститься.

Живя в казацкой станице (на левом берегу Терека, недалеко от Кизляра), в обществе казака Епишки, этого хитрого, себе на уме, но цельного, без противоречий внутри, человека, видя себя окруженным такими же, как Епишка, цельными, живущими без аффектаций, без надломленности, а просто так, как трава растет, людьми; охотясь за фазанами и кабанами, бродя по лесам и болотам, припоминая отвратительные вечера, проведенные за картами или в обществе продажных цыганок, что должно было казаться особенно отвратительным на свежем воздухе и под тенью громадных каменных титанов хребта, – Толстой проникался прелестью этой простой, не знающей душевной надломленности жизни. С каким восторгом вспоминает он впоследствии о пережитом им настроении в казацкой станице и говорит:

“Мне пишут письма соболезнования, боятся, что я погибну, зарывшись в этой глуши; говорят про меня: он загрубеет, от всего отстанет и, чего доброго, женится на казачке. Как страшно! В самом деле, не погубить бы мне себя, тогда как на мою долю могло выпасть великое счастие стать мужем графини Б., камергером или дворянским предводителем. Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастие и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собой вечные неприступные снега гор и величавую женщину в ее первобытной красоте. Поймите одно или верьте одному: надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится все, что вы говорите и думаете, все ваши желания счастия и за меня, и за себя. Счастие – это быть с природою, видеть ее, говорить с нею”,

“Надо испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте, чтобы понять счастье”. А что такое счастье? Не больше, как “быть с природой, видеть ее, говорить с нею”. Не больше? А куда же деть мечты о славе и власти, о восторге и преклонении ближних? Ведь они вечно тут, и кипят, и бурлят в молодой жадной интеллигентной душе… Стать Епишкой, не думать о завтра, жить, как трава растет, умирать, как падает с дерева увядший лист, не оставив по себе ни следа, ни воспоминания, или быть подстреленным чеченцем, не пропев даже своей лебединой песни, – увы! – все это не дано интеллигенту…

Ведь рядом с мечтами об опрощении у того же Толстого идут другие мечты… о получении Георгиевского креста и украшении груди своей этим знаком отличия. А ведь для “простоты” ни креста, ни отличий не надо.

“Во время службы на Кавказе, – по рассказу Берса, – Лев Николаевич страстно желал получить Георгиевский крест и был даже к нему представлен, но не получил его, вследствие личного нерасположения к нему одного из начальников. Эта неудача огорчила его, но вместе с тем изменила его взгляд на храбрость. Он перестал считать храбрыми тех, кто лез в сражение и домогался знаков отличия. Его идеалом храбрости сделалось разумное отношение к опасности”.

Толстой страстно желает получить Георгиевский крест, как несколько лет спустя опять-таки страстно желает получить флигель-адъютантство, как еще немного позже клянется убить себя, если за него не выдадут замуж Софью Андреевну Берс, и смысл всех этих страстных желаний только тот, что не вычеркнешь из сердца своего тех инстинктов, потребностей и привычек, которые завещаны веками. Не вычеркнешь их особенно в молодости – в этот период напора эгоистических страстей… Да и зачем их вычеркивать?… Страсть эта – тот ветер, о котором моряки говорят: “попутный или противный – плыть можно, лишь бы был ветер”. Страсть – сама жизнь, и так как, раз появившись, она уничтожает вопрос о “смысле жизни”, то она, пожалуй, и есть искомый таинственный смысл нашего бытия…

Находясь постоянно в обществе казаков и солдат, Толстой полюбил простой народ, полюбил уже сердцем, а не рассудком только, как это было под влиянием просветительной философии. Особенное сердечное впечатление произвели на него солдаты – эти излюбленные герои величайшего произведения Толстого “Война и мир”, эти они, научившие впоследствии Пьера Безухова правде жизни… Читая кавказские рассказы, вы уже предчувствуете Платона Каратаева и его наивный, детский, но исполненный глубочайшего смысла фатализм…

Мне кажется, что полюбить простой народ на Кавказе было гораздо легче (с точки зрения традиций старого барства), чем в Ясной Поляне. Там между барином и мужиком стояла непроходимая стена – крепостные отношения. Мужик являлся грязным, забитым, вонючим вьючным животным; здесь он то и дело оказывался героем. Когда человек невольно считает себя выше другого, может ли он полюбить его? – Нет. Казаки не позволяли Толстому считать себя выше их; он сам видел, что солдаты выше его. Установилось равенство. А любовь возможна только при нем.

В кавказских впечатлениях Толстого есть и еще один мотив, всю важность которого я хотел бы особенно вразумительно представить читателю. Ясности ради позволю себе привести маленький отрывок из поэмы Лермонтова “Валерик”:

Уже затихло все; тела

Собрали в кучу. Кровь текла

Струею дымной по каменьям;

Ее тяжелым испареньем

Был полон воздух. Генерал

Сидел в тени на барабане

И донесенья принимал.

Окрестный лес, как бы в тумане,

Синел в дыму пороховом…

А там, вдали – грядой нестройной,

Но вечно гордой и спокойной,

В своем наряде снеговом

Тянулись горы – и Казбек

Сверкал главой остроконечной…

И с грустью тайной и сердечной

Я думал: “Жалкий человек!

Чего он хочет?… Небо ясно,

Под небом места много всем,

Но беспрестанно и напрасно

Один враждует он… Зачем?…

Интервал:

Закладка: