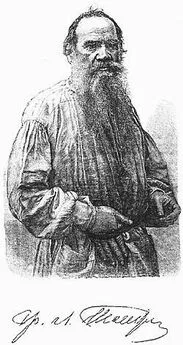

Евгений Соловьев - Л. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность

- Название:Л. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Соловьев - Л. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность краткое содержание

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Л. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Недурен был и профессор международного права Гелъмут Винтер, совершенно не знавший почти русского языка и потому читавший свои лекции по какой-то ветхой тетрадке по-французски. Он скакал в пафосе по аудитории, показывая наглядно картину вступления в 1813 году союзных государей в Париж, или картинно размахивал запачканным в табаке носовым платком, демонстрируя слушателям морские сигналы, а не то так изображал ртом, немилосердно надувая щеки, салютационную канонаду…

Лучше других были профессор Майер, Станиславский и другие, но и у них граф Толстой мало чему научился, вернее, мало чему хотел научиться”.

Разумеется, и в данном случае говорить о неспособности к труду Толстого, у которого впоследствии хватило невероятного терпения семь раз подряд переделать “Войну и мир”, а еще позже, уже под старость, изучить всех комментаторов к Евангелию, – смешно. Профессорские двойки, единицы и нули говорят нам лишь о том, что никогда настоящего интереса к университетской науке Толстой не питал и что самолюбие его в это время было направлено совсем на другое, нежели на академические лавры, получение которых и теперь-то не представляет никаких особенных трудностей для обеспеченного человека, а сорок лет тому назад было и еще того легче.

Граф Толстой в период 1843–1847 годов стремился прежде всего к тому, чтобы быть вполне приличным, корректным и даже светским молодым человеком. Он не только сам признается в этом в “Юности”, но о том же самом говорят и те, кто сидел с ним на одной скамейке. Он принадлежал к кружку “аристократов” и совершенно игнорировал “серую” братию. Поза и движения его были всегда вызывающие, выражение лица и глаз презрительное, до разговора со своими товарищами он не снисходил и держался даже обыкновения не здороваться ни с кем, приходя на лекции, и не прощаться ни с кем, уходя домой. У него была своя лошадь и свой кучер, шинель с прекрасными бобрами и презрительный вид, скрывавший за собой огромное неудовлетворенное самолюбие и болезненную застенчивость.

Симпатичного во всем этом мало, но я думаю, что в то время Толстой просто вообразил себя светским молодым человеком (чем он никогда ни позже, ни раньше не был) и поступал по воображению. Обстановка юшковского дома, многочисленные образцы для подражания из казанской “золотой” молодежи, наставления тетки и собственное неумение быть простым и искренним с другими заставили его не только увлечься идеалом “comme il faut”, [1]но и утрировать этот идеал. Аристократическая сдержанность и презрительность в обхождении едва ли могли нравиться ему по самому существу своему и, вероятно, доставляли ему гораздо больше неприятностей, чем удовольствия, но ведь фантастические натуры об этом не справляются: в известные эпохи им непременно надо играть какую-нибудь роль, убедить себя, что эта роль истинная, настоящая, и доводить свою игру до крайности, иногда до комизма.

“Мое любимое и главное подразделение людей в юности – пишет Толстой, – было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas. Второй род подразделялся еще на людей comme il faut и простой народ. Людей comme il faut я уважал и считал достойными иметь с собой равные отношения; вторых – притворялся, что презираю, но в сущности ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали, – я их презирал совершенно. Мое comme il faut состояло – первое и главное – в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно говорящий по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. “Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?” – с ядовитою усмешкой спрашивал я его мысленно. Второе условие comme il faut были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье – было умение кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я, не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков, кроме убранства комнат, перчаток, почерка, экипажа, – были ноги. Отношение сапог к панталонам тотчас же решало в моих глазах положение человека. Сапоги без каблука, с угловатым носком и концы панталон узкие, без штрипов, это был простой; сапог с узким, круглым носком и каблуком и панталоны узкие внизу, облегающие ногу, или широкие со штрипками, как балдахин стоящие над носком, – это был человек mauvais genre [2]”.

Даровитые люди в период своей неуравновешенности способны выделывать такие глупости, которые не под силу даже совсем глупому человеку. Это общеизвестно; но за глупостями больших даровитых людей скрывается всегда если и не что-нибудь умное, то во всяком случае глубокое. То же и в этом случае. Любопытно, что Лермонтов ощущал то же самое: и Лермонтов. стыдился быть простым и искренним, и Лермонтов не хотел разговаривать с Белинским, а целыми часами весело болтал со Столыпиным и товарищами-уланами, и Лермонтов в университете держал себя вызывающе-гордо и презрительно. Дело тут прежде всего в огромности самолюбия, беспокойного и мучительного. Подчиняясь ему и внушениям юшковского дома, Толстой, повторяю, имел больше страданий, чем радости.

“Странно то, – продолжает он, – что ко мне, который имел положительную неспособность к comme il faut, до такой степени привилось это понятие. А может быть именно оно так сильно вросло в меня оттого, что мне стоило огромного труда приобрести это comme il faut. Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на приобретение этого качества. Всем, кому я подражал, все это, казалось, доставалось легко. Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал над французским языком, над наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, над разговором, танцеваньем, над вырабатываньем в себе самом ко всему равнодушия и скуки, над ногтями, на которых я резал себе мясо ножницами, – и все-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели”…

Дрожжи старого барства удаляли Толстого (как и Лермонтова) от всего разночинного, чей напор, упрямый и не всегда особенно вежливый, он не мог не чувствовать даже в университетских стенах. Ведь он видел около себя товарищей, хотя и не наблюдавших гармонии между сапогами и панталонами, но гораздо лучше учившихся, чем он, и гораздо более чем он образованных. Но искренне признать их превосходство и отнестись к ним по-человечески не позволяли старые барские дрожжи. И Толстой все глубже и глубже уходил в свою comme il faut'ность.

“В известную пору молодости, – говорит он, – после многих ошибок и увлечений каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей; но с человеком comme il faut это редко случается. Я знал и знаю очень, очень много людей, – старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете: “кто ты такой и что ты там делал?” – не будут в состоянии ответить иначе, как “je fus un homme très comme il faut”… [3]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: