А. Бахтиаров - Иоганн Гутенберг. Его жизнь и деятельность в связи с историей книгопечатания

- Название:Иоганн Гутенберг. Его жизнь и деятельность в связи с историей книгопечатания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Бахтиаров - Иоганн Гутенберг. Его жизнь и деятельность в связи с историей книгопечатания краткое содержание

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Иоганн Гутенберг. Его жизнь и деятельность в связи с историей книгопечатания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После слов от имени князя, издателя Библии, читаем и такую краткую заметку: «Сущиа же благоприятные и душеисправительные книги Ветхого и Нового Завета напечаташася мною многогрешным Иоанном Федоровым з Москвы в богохранимом граде Острозе в лето от создания мира 7089», то есть 1581 от Рождества Христова.

Окончив печатание Библии, Федоров снова вернулся в город Львов и готовился продолжать свою типографскую деятельность; так, он заводил новый шрифт, покупал бумагу, ездил в Краков по делам своего предприятия.

Но Федорову не удалось осуществить своих дальнейших планов: он умер 5 декабря 1583 года.

В предместье города Львова, на кладбище при церкви преп. Онуфрия, показывали простой надгробный камень с надписью вверху: «Успокоения и воскресения из мертвых чаю», а внизу: «Друкарь (то есть печатник) книг пред тем невиданных», то есть печатник книг, каких до него не бывало.

Посередине камня – тот самый знак, который Федоров употреблял в своих изданиях: то есть река в поле, по сторонам которой инициалы Федорова (И. Ф.). По краям камня вокруг было написано: «Друкарь москвитин, который своим тщанием друкование (книгопечатание) занедбалое (заброшенное) обновил, преставися в Львове року (года) А Ф П Г декавр…»

В настоящее время могила Федорова затеряна для потомства.

«Такова жизнь нашего первого книгопечатника: учился, трудился, достиг неимоверного успеха, напечатал под покровительством самого царя первую на Руси книгу и принужден был бежать в страну далекую как преступник. Кланялся, молился, плакал, становился на колени, падал на землю, унижался, чтобы только продолжать свое дело– дело сеяния Божиих словес. Житейские выгоды отвергал, добровольно подвергался лишениям, отдохнул душою, издал Библию, совершил великое дело и умер все-таки нищим, под тяжестью взятого на себя подвига печатать, печатать и печатать, и тем как можно более распространять слово Божие».

Это слова М. П. Погодина.

Через три года после бегства Ивана Федорова книгопечатание в Москве мало-помалу восстановилось снова. Оставленный Иваном Федоровым шрифт пришелся кстати. Царь учредил типографию при своем дворе. Главным мастером печатного дела были тогда Андроник, по прозванию Невежа, и Никифор Тарасиев, бывшие сотрудники Ивана Федорова.

Андроник Невежа трудился за типографским станком 35 лет и издал Евангелие, Апостол, Псалтыри, Часовники и другие книги. После смерти Андроника печатное дело продолжал его сын – Иван Невежин. Он работал над печатанием книг при царях: Федоре Ивановиче, Борисе Годунове, при первом Лжедмитрии и при царе Василии Шуйском. Во время междуцарствия, когда царила смута на Русской земле, типография бездействовала. Когда смута улеглась и на престоле сидел избранный народом государь Михаил Федорович, то первым его делом было восстановить книгопечатание. Он приказал собрать разбежавшихся книгопечатников и вызвал из Нижнего Новгорода Никиту Фофонова, которому и приказал восстановить разоренную типографию на том же самом месте, где она стояла прежде.

В середине XVII века в Московском печатном дворе числилось 12 печатных станков. Каждый стан состоял из высоких столбов под шатром; между ними помещались медные и железные печатные снаряды.

Сообразно с понятиями русских лучших людей о высоком значении книгопечатания станки украшены были резьбою и расписаны дорогими красками с позолотою и серебром.

В XVI веке и первой половине XVII века почти все книги для русского государства печатались в одном только городе Москве. Чтобы привести все книги богослужебные к единообразию, чтобы исправить многочисленные ошибки в писаных книгах и не дать этим ошибкам проникнуть из рукописных книг в печатные, при московской типографии устроена была так называемая правильня. Эта правильня имела, конечно, громадное значение: она исправляла и очищала книги от ошибок, перешедших в них по наследству от старинных переписчиков. Понятно, в правильне исправлением книг занимались люди знающие, опытные в своем деле. По окончании поправок приступали к печатанию книги; оно происходило по указу царя и благословению патриарха.

При царе Михаиле Федоровиче напечатано было до 180 названий церковных книг, по несколько изданий. Псалтырь была издана 29 раз. Но полная Библия издана была при царе Алексее Михайловиче и при патриархе Никоне в 1663 году.

В XVI и XVII столетиях частные люди в России не устраивали типографий и производством книг не занимались. Спрос был только на книги богослужебные, которые и печатались в московской типографии, находившейся под непосредственным ведением правительства. По свидетельству иностранцев, московская типография в то время достигла такого блестящего состояния, что могла сравниться с лучшими европейскими учреждениями такого рода.

Само здание типографии отличалось красотою и роскошью архитектуры в русском стиле. Две большие резные фигуры льва и единорога красовались над воротами: это был герб печатного двора. Лев и единорог всегда изображались на переплетах книг, выходящих из московской типографии.

На печатном дворе были всякого рода мастера: словолитчики, рисовальщики, резчики, столяры, ковачи и т. п.

Глава III. Развитие техники книгопечатания

Ни одно изобретение не имело такого многостороннего практического приложения, как печать. Составляя плод духовной жизни целых столетий, она для своего развития требовала значительного технического усовершенствования других искусств. Книжная торговля, газетное дело, переплетное мастерство, фабрикация красок, машинное производство, резьба по дереву, множество изобретений в области графических искусств – все это находится в связи с книгопечатанием. Наконец, книгопечатание требовало для себя применения светописи и даже химии.

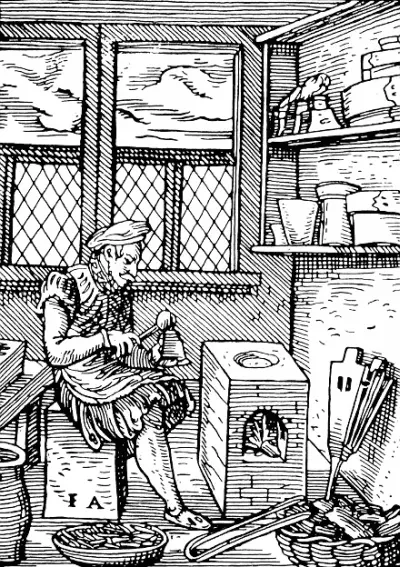

В старину процесс тиснения происходил таким образом. Набранные страницы, или столбцы текста, ставились в определенном порядке на доску; промежутки между строками заполнялись шпонами – низенькими металлическими планками или пластинками, затем накладывалась железная рама с винтами, которая плотно скрепляла набор. После всего этого при помощи особого валика на литеры накатывали типографскую краску, клали лист белой бумаги и оттискивали ее сверху на особом типографском прессе или станке. В начале XIX столетия деревянный станок заменен был железным. При этом тампоны (кожаные подушки для накладывания краски) заменены были красочными валиками. Такая работа происходила медленно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: