Берта Порозовская - Мартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность

- Название:Мартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Берта Порозовская - Мартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность краткое содержание

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Мартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тем не менее, хотя Лютер, отправляясь в Вормс, и не шел на явную мученическую смерть, момент этот по справедливости считается самым блестящим в жизни реформатора. И действительно, трудно представить себе зрелище более величавое и захватывающее, чем то, какое представляла зала заседаний Вормского сейма в достопамятный день 18 апреля 1521 года: с одной стороны, эта блестящая толпа светских и духовных государей с императором Карлом во главе, встревоженная голосом ничтожного монаха и желающая заглушить его во что бы то ни стало, с другой – этот самый ничтожный монах, одинокий во всей толпе, но сильный своей верой, громко и бесстрашно объявляющий всем, что в жизни человеческой есть сторона, в которую не может вмешиваться никакая посторонняя сила. Лютер в Вормсе – не основатель новой церкви; он еще не замкнул своего учения в известные неподвижные рамки, не воздвиг на месте поверженного кумира – церковной традиции – нового кумира в виде буквы Писания, отступление от которой грозит вечным осуждением слишком пытливым умам. Лютер в то время – лишь представитель самого чистого индивидуализма, и его речь, обращенная к представителям нации, является не только смелым вызовом Риму, как принято говорить, но торжественным провозглашением неведомого до сих пор принципа свободы совести, свободы мысли.

Мартин Лютер, 38 лет, в одежде августинского монаха. По гравюре Л. Кранаха, 1521 г.

Глава V. Лютер и социальная революция

Итак, последнее решительное слово в деле Лютера было сказано. Папа и император одинаково осудили его. От этого признанного еретика, объявленного вне закона, всякий благомыслящий немец, конечно, не замедлит отвернуться с отвращением. К тому же виновник недавней смуты исчез, и никто не знал, что с ним случилось. Одни говорили, что он захвачен врагами и убит, другие – что он бежал в Богемию; во всяком случае, Лютер, видимо, навсегда сошел со сцены, а с помощью Вормского эдикта нетрудно будет справиться и с его помощниками и принудить их к молчанию.

Так ликовали приверженцы Рима. В таком убеждении оставил император Германию, отправляясь преследовать свои сложные политические планы.

Но расчеты хитроумных политиков не оправдались. Дело Лютера давно уже перестало быть его личным делом: оно сделалось достоянием всего народа, который в отсутствие первоначального вождя выдвинул из своей среды новых деятелей, новых вождей. Эти люди продолжают борьбу с Римом и притом ведут ее часто совсем иными средствами и в ином направлении, чем допускал сам реформатор.

В биографии Лютера время, проведенное им в Вартбурге, является некоторым образом романтическим эпизодом. Прямо с театра борьбы, из водоворота страстей и интриг он был вдруг, точно волшебством, перенесен в тихое уединение Тюрингенского замка, куда, казалось, совсем не доходили вести из внешнего мира. За исключением Спалатина и немногих советников курфюрста, никто не знал о его местопребывании – даже Меланхтон. Что же касается самого курфюрста, то он и не хотел знать, где именно содержится реформатор, чтобы не быть вынужденным лгать в случае расспросов.

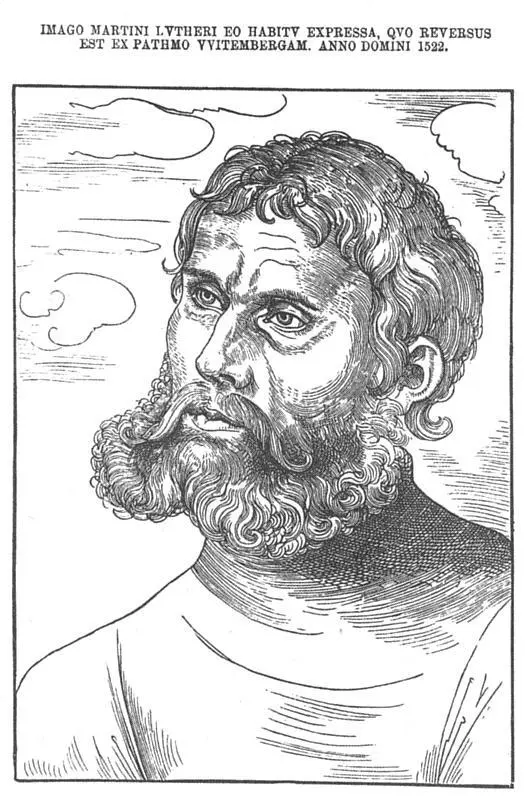

Целых полтора года провел Лютер в вартбургском уединении. Чтобы лучше сохранить тайну, он сбросил монашеское одеяние, отпустил бороду и волосы на голове и одевался рыцарем. В замке его называли “юнкером Георгом” и считали пленником; к нему был приставлен паж для услуг и вообще обращались с ним самым предупредительным образом. Раза два или три он принимал даже участие в охоте; но мысли его были далеки от этой рыцарской забавы. Можно было ожидать, что невольный отдых после тяжелых трудов, тревог и волнений последнего времени будет отчасти приятен человеку, так неохотно расстававшемуся с монастырской кельей и против воли вовлеченному в борьбу. Но этого не было. Лютер не мог теперь жить без борьбы. Он называет Вартбург “своим Патмосом, своей пустыней” и горько жалуется на вынужденное бездействие в то время, как друзья его подвергаются больше прежнего опасностям борьбы. Даже на физическом состоянии Лютера перемена в образе жизни отразилась вначале весьма неблагоприятно. Обильный стол в замке после скудного монастырского питания оказался вредным для здоровья реформатора, а под влиянием физического расстройства и угнетенного душевного состояния он стал подвергаться галлюцинациям, вроде видений дьявола, смущавшего его религиозными сомнениями и греховными искушениями. Известно предание о чернильнице, брошенной Лютером в дьявола во время одного из таких искушений. И поныне еще любознательным путешественникам показывают на стене одной из вартбургских комнат чернильное пятно, оставленное будто бы употребленной таким оригинальным образом чернильницей. Впрочем, подобное же пятно и с такими же пояснениями показывают и в Кобургском замке, и так как в сочинениях самого Лютера нигде не упоминается об этом случае, то его, видимо, следует отнести к области позднейших преданий. От самого реформатора мы узнаем лишь о том, как дьявол показывался ему в образе свиньи или блуждающих огней, как он грыз приготовленные для Лютера орехи и бросал скорлупу в постель его или с шумом и треском скатывал ведра вниз по ступеням лестницы. По-видимому, злой дух, тревоживший Лютера, не любил показываться в особенно зловещем или наводящем ужас образе; гораздо страшнее были те черные мысли и сомнения, которые он нашептывал ему под покровом уединения.

Впрочем, против всех искушений и сомнений, по временам закрадывавшихся в его душу и приписываемых им козням демонических сил, Лютер имел превосходное, всегда действительное средство – труд. Лишенный возможности лично участвовать в борьбе, он хочет по крайней мере пером работать на пользу близкого его сердцу дела. Он снова принимается за труды, прерванные поездкой в Вормс, и скоро весь свет узнает, что Лютер жив и, вопреки всем буллам и эдиктам, не думает отказываться от своих реформаторских планов. Одно за другим появляются его новые сочинения – тут и трактат об исповеди, и толкования к псалмам, и собрание проповедей, и полемические брошюры.

“Изображение Мартина Лютера в том виде, в каком он возвратился из Патмоса в Виттенберг, в год от Р. Х. 1522”. С гравюры Л. Кранаха

Здесь же, в Вартбурге, “юнкер Георг” принялся за труд, который должен был сделаться самым значительным из всех его трудов: он начал переводить Библию для немецкого народа. Мысль перевести Библию на народный язык сама по себе вовсе не была новой, особенно в Германии. Можно указать довольно много немецких переводов Библии и до этого времени, но все они забыты, а перевод Лютера при всех своих недостатках остается до сих пор единственным, не превзойденным, не имеющим соперников. Это объясняется совершенством языка, с неподражаемым мастерством передающего дух подлинника, что при тогдашнем состоянии немецкого языка, который у гуманистов был в полном пренебрежении, являлось более чем трудным делом. А какие, кроме того, трудности должны были представлять для перевода языки греческий и еврейский в то время, когда еще не было самых необходимых предварительных работ ни по тому, ни по другому! Сравнительно легок был для Лютера Новый завет, который он кончил переводить в 1523 году; перевод же Ветхого завета был закончен только 10 лет спустя. В этом деле реформатор в значительной степени пользовался помощью и советами своих сотрудников и профессоров университета, которые, по словам одного биографа, “как некий синедрион, каждую неделю собирались на несколько часов пред ужином в монастыре доктора”. Из этого кружка Лютер писал однажды: “Мы теперь выбиваемся из сил, чтобы перевести пророков на наш родной язык. Милосердный Боже! Какой громадный и тяжкий труд заставить говорить по-немецки еврейских писателей, которые так противятся этому и не хотят подражать варварскому языку немцев!” Но этот громадный труд удался Лютеру почти в совершенстве, и даже те, которые относятся к нему враждебно как к реформатору, должны признать его заслуги в выработке литературного немецкого языка, благодаря которому в Германии после утраты ею политического и церковного единства сохранилось по крайней мере единство языка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: