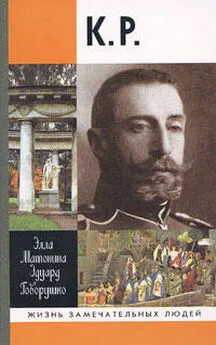

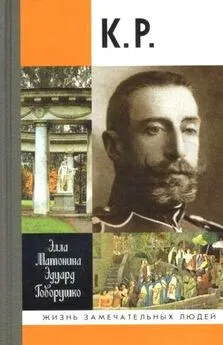

Элла Матонина - К. Р.

- Название:К. Р.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03058-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Элла Матонина - К. Р. краткое содержание

Ныне известно всем, что поэт, укрывшийся под криптонимом К.Р., - Великий князь Константин Константинович Романов, внук самодержца Николая I. На стихи К.Р. написаны многие популярные романсы, а слова народной песни «Умер, бедняга» также принадлежат ему. Однако не все знают, что за инициалами К.Р. скрыт и большой государственный деятель — воин на море и на суше, георгиевский кавалер, командир знаменитого Преображенского полка, многолетний президент Российской академии наук, организатор научных экспедиций в Каракумы, на Шпицберген, Землю Санникова, создатель Пушкинского Дома и первого в России высшего учебного заведения для женщин, а также первых комиссий помощи нуждающимся литераторам, ученым, музыкантам. В его дружественный круг входили самые блестящие люди России: Достоевский, Гончаров, Фет, Майков, Полонский, Чайковский, Глазунов, Васнецов, Репин, Кони, адмирал Макаров, Софья Ковалевская… Это документальное повествование — одна из первых попыток жизнеописания выдающегося человека, сложного, драматичного, но безусловно принадлежащего золотому фонду русской культуры и истории верного сына отечества.

К. Р. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С черновой работой были знакомы жена, дети, принцесса Елена, невестка Великого князя, а также Н. Н. Ермолинский, А. Ф. Кони, А. А. Майкова и баронесса С. Н. Корф. Весной в Мраморном дворце был устроен вечер, на котором Великий князь читал драму не только семейному кругу. Присутствовали: поэт А. А. Голенищев-Кутузов, профессора Н. К. Кульман, Ю. Ю. Бальи-Конт, режиссер Суворинского театра Н. Н. Арбатов. «Драма была одобрена, — записывает Великий князь. — Но выслушанные замечания побудили меня раза два или три собираться с Ермолинским, Кульманом, Бальи-Контом и Арбатовым, чтобы по их указаниям внести в драму кое-какие изменения и исправления и подвергнуть ее необходимым сокращениям». После этого автор прочел драму на «Измайловских досугах».

Работа над «Царем Иудейским» продолжалась и во время лечения в Вильдунгене.

«… Увлечение своими литературными занятиями вполне овладело мною, — пишет он оттуда Кони 13 июня 1913 года, — во время лечения здешними водами и ваннами… В одной со мною гостинице живет очень привлекательная особа — Ольга Владимировна Гзовская, известная артистка сперва Московского Малого Театра, а теперь труппы Станиславского. Она… нисколько не похожа на актрису: ни цвет лица, ни привычка держаться, ни наряды, всегда изящные и безукоризненно скромные, не носят отпечатка крикливости и задора. Я не мог упустить случая и не ознакомить ее с „Царем Иудейским“ — мнение даровитой артистки так дорого драматическому автору. И я не раскаялся: она дала мне немало полезных и очень тонких указаний. Одновременно пришло письмо с замечаниями академ. Корша, весьма ценными. Я был с ним в оживленной переписке относительно как „Мессинской невесты“, так и „Царя Иудейского“. Уйдя с головою в исправление обоих этих трудов, я теперь покончил с ними…»

Оказалось, не «покончил»: Николай Николаевич Ермолинский, гостивший в Осташеве, предложил сократить «в интересах интереса» второе действие. Пришлось второе и третье действия сжать в один акт. После этого новое второе действие послали на прочтение артистке Императорских театров В. В. Пушкаревой. Она тоже внесла замечания. Наконец пьеса показалась автору вполне законченной.

В поэте К. Р. все же жил историк, архивист и до необъяснимости жадный до знания человек. Казалось бы, его поэтическое вдохновение рассказало всё, по силе своего дара, о последних днях земной жизни Христа, вылепило драму событий, характеров, отношений, интриг, трусости, предательства. Но нет, автор пишет примечания к пьесе, и они дают дополнительные краски тому или иному образу, вещи, слову, событию, оживляя их для нас. Вот некоторые выдержки из примечаний К. Р. к пьесе:

«ПИЛАТ … Личность Пилата уже с первых веков христианства и до наших дней привлекает к себе внимание историков и исследователей; Пилат является героем многих легенд. Встречается такой любопытный рассказ: Пилат велел изготовить живописное изображение Христа. По позднейшей легенде это изображение было послано другом Пилата, Публием Лентулом, римскому сенату вместе с описанием внешности Спасителя. Вот извлечение из этого описания, в переводе с латинского: „Человек, выделяющийся из многих, высокого роста, видный, с лицом, внушающим к себе почитание. Глядя на Его лицо, можно полюбить Его и преклониться. Волоса имел Он кудрявые и густые, белокурые и лоснящиеся, ниспадающие на плечи; по средине головы, по обычаю назареев, был пробор. Лоб открытый, ровный. Лицо без морщин и каких-либо пятен, украшенное легким румянцем. Нос и рот безукоризненного очертания. Борода рыжеватая, цвета волос, не длинная и раздвоенная. Глаза с ясным и меняющимся взором“. Как ни сомнителен источник этого описания, оно совпадает с древнейшими христианскими преданиями и искусством… Распространено много сказаний о Пилате, и некоторые из них напоминают легенду о Вечном Жиде. Как тот, неспособный умереть, беспокойно блуждает по миру и, в особенности, на Страстной неделе появляется здесь и там под видом утомленного жизнью старца, так и тело Пилата ежегодно в Страстную пятницу вытаскивается на скалу дьяволом; он обмывает труп, но не может очистить от запятнавшего его стыда, и так будет до Страшного суда…

ПРОКУЛА Жена Пилата видела сон о Христе в ночь, предшествовавшую осуждению его на смерть Пилатом. Нет сомнения, что душа ее была доступна для истинного и доброго, почему и была достойна того, чтобы Бог открыл ей Свою волю…

ОДЕЖДА ХРИСТА Соткана руками Матери Его. Между прочим, видно, что она была полна и прилична, и что между вещами, Ему принадлежащими, не было ни одной, которая бы не стоила чего-либо. Тканый хитон показывает даже избыток и изящество и, как повествует предание, был плод трудов Его Матери. Если сравнить одеяние Иисуса Христа с суровою, пустынническою одеждой Иоанна Крестителя, то усматривается значительная противоположность, которая простиралась и на весь внешний образ жизни Иисуса и Его Предтечи.

ВЕНЕЦ ХРИСТА

На соплетение сего венца употреблены были тернистые ветви; но какого именно дерева или травы (ибо тернистых пород много) — сего, по одному значению подлинных слов Евангелия, определить невозможно… Отцы Церкви, начиная с Климента Александрийского, разумеют терн в собственном смысле сего слова. В самом деле, хотя венец придуман не столько для увеличения мук, сколько в насмешку, однако бесчеловечная прихотливость воинов, без сомнения, не усомнилась употребить самое колючее растение, какое только могло найтись на дворе прокураторском. А посему название венца Иисуса Христа „Терновым“ соответствует и значению слова…

И все-таки неизвестно, из какого, собственно, растения сделан был этот колючий венец. Нубк (путешественникам) показался наиболее подходящим как для издевательства, так и для причинения боли, так как листья у него широки и шипы особенно остры и крепки; но хотя нубк очень распространен на берегах Галилейского озера, его нет вблизи Иерусалима. Но он мог быть в саду дворца Иродова. И солдаты, конечно, не много беспокоились о выборе и воспользовались первым растением, какое только попало им под руку… Есть и другое мнение. Венец, надетый на голову Господа, был сделан из тростника с вплетенными в него иглами zizyphus'a. Самый венец хранится в соборе Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris). Пиза владеет одною ветвью zizyphus'a, хранящейся в миловидной церкви Spina. Тростниковый венец — эта знаменитая реликвия, благодаря своей относительной целости, быть может, самая замечательная из всех, которыми обладает христианский мир, — бесспорно вывезен святым королем Людовиком IX. Он представляет собою кольцо, сплетенное из небольших пучков тростника. Что касается игл, то, без сомнения, это rhamnus — родовое название трех растений, вполне приближающихся к ветви, хранимой в Пизе. В венце Спасителя ветки его, изломанные и согнутые по направлению к середине, чтобы придать вид головной повязки, были прикреплены концами частью ко внутренней, частью к наружной стороне венца. Тростниковое кольцо должно было быть больше окружности головы, чтобы она могла войти в отверстие кольца, иначе вплетенные иглы не позволили бы его надеть. И, действительно, тростниковый венец в Notre-Dame настолько широк, что, возложенный на голову, непременно упал бы на плечи. Не нужно было даже других связей для прикрепления веток с иглами к тростниковому кольцу: стоило только пропустить их сквозь прутья тростника сверху вниз и снизу вверх, и они держались сами собою достаточно прочно. Вероятно, эту-то работу по укреплению веток с иглами евангелисты и называют плетением. Воины, без сомнения, избегали прикасаться к этим ужасным иглам, более острым, чем львиные когти, и причиняющим обильное кровотечение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: