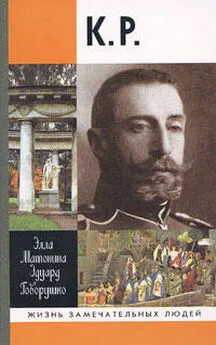

Элла Матонина - К. Р.

- Название:К. Р.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03058-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Элла Матонина - К. Р. краткое содержание

Ныне известно всем, что поэт, укрывшийся под криптонимом К.Р., - Великий князь Константин Константинович Романов, внук самодержца Николая I. На стихи К.Р. написаны многие популярные романсы, а слова народной песни «Умер, бедняга» также принадлежат ему. Однако не все знают, что за инициалами К.Р. скрыт и большой государственный деятель — воин на море и на суше, георгиевский кавалер, командир знаменитого Преображенского полка, многолетний президент Российской академии наук, организатор научных экспедиций в Каракумы, на Шпицберген, Землю Санникова, создатель Пушкинского Дома и первого в России высшего учебного заведения для женщин, а также первых комиссий помощи нуждающимся литераторам, ученым, музыкантам. В его дружественный круг входили самые блестящие люди России: Достоевский, Гончаров, Фет, Майков, Полонский, Чайковский, Глазунов, Васнецов, Репин, Кони, адмирал Макаров, Софья Ковалевская… Это документальное повествование — одна из первых попыток жизнеописания выдающегося человека, сложного, драматичного, но безусловно принадлежащего золотому фонду русской культуры и истории верного сына отечества.

К. Р. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этом состояла общественная заслуга автора этой драмы. Она была поставлена на сцене, когда наше общество чрезвычайно предалось разным суетным удовольствиям, когда все время у светского общества проходило в забавах, на скачках, в кинематографах, в игре на тотализаторе, в созерцании танго, в утонченных мечтах, поливаемых реками шампанского.

Великому князю пришлось, однако, испытать много тревог и волнений по поводу своего произведения. Не все его понимали, сыпались осуждения, неосновательные, поверхностные. Я имел случай слышать от одной дамы, супруги довольно высокопоставленного лица, нападения на это произведение, причем она негодовала, что на сцене выведен Христос и Божия Матерь, а также Апостолы. На мои уверения, что нет ничего подобного, я получил ответ: „Помилуйте, ведь мой муж был в Эрмитаже и сам это видел и возмущался“. Пришлось снова подтвердить, что на сцене Христоса нет, и 11 Апостолов тоже нет. Но почему же 11, — спросила меня дама, — а не 12? И, каюсь в том, сказал, что двенадцатый — Иуда — сидит в зале среди публики».

Рецензенты спектакль хвалили. Он был необычен — ни на спектакли Малого театра, ни на современный театр Станиславского — МХТ, где была полная иллюзия жизни, спектакль не был похож. Скорее, это была эпическая поэма в картинах. И каждая картина — как отдельная законченная глава. Отмечалась в рецензиях музыка Глазунова, выше всяких похвал был хор князя Иоанна. Не побоялись критики похвалить профессиональных актеров, хотя рядом играли любители. Хвалили и их. И правильно делали — многие падут на фронтах спешащей в Россию войны…

Конечно, невозможно было не отметить декорации, их роскошь, гирлянды живых цветов, красоту костюмов и находки режиссера Н. Арбатова.

Казалось бы, дорога на сцены театров России драме открыта. Ее так ждали в провинции, ею заинтересовался театральный мир за рубежом. Предполагались гастроли в Австро-Венгрии, Франции, Германии, Англии. Однако борьба «за» и «против» продолжалась.

Императрица Александра Федоровна отказалась быть на спектакле. Говорили, что по совету Распутина. Не был в театре Великий князь Петр Николаевич с женой. «Должно быть, был одного мнения с Синодом», — иронически заметил Гавриил Константинович. Великая княгиня Мария Павловна, прежде чем ехать на спектакль, спрашивала разрешения у священника, зная, что Синод был против постановки пьесы.

Великий князь Николай Николаевич, человек резкий, часто грубый и даже жестокий, взбалмошный и неуравновешенный, был тоже приглашен на спектакль, но не поехал в театр. Жил он тогда в Отрадном, в шести верстах от Стрельны. Пригласив к себе протопресвитера русской армии и флота отца Георгия Шавельского, Николай Николаевич сказал:

— Очень рад с вами познакомиться. После вашего назначения я внимательно следил за всеми газетами. Ни одна не отозвалась о вас худо.

Отец Георгий совершил литургию в церкви Великого князя. Церковь стояла в парке. Построенная в стиле XVI века, она была украшена древними иконами, состояние в ней было благостное. В хорошем настроении сели за завтрак.

Николай Николаевич сказал отцу Георгию, что хотел бы посоветоваться с ним по близкому ему вопросу:

— Каково ваше мнение о пьесе Великого князя Константина Константиновича «Царь Иудейский»?

— Мне она не понравилась.

— Отчего же? Мнение Синода?

— По прочтении у меня создалось впечатление, что к святыне прикоснулись неосторожными руками. Особенно мне не понравился любовный элемент, сцена во дворце Пилата, когда воины ухаживают за служанкой.

— Ну, это мелочи жизни. — Николай Николаевич помолчал и твердо сказал: — Очень рад, что вы думаете так же, как я.

По тону чувствовалось, что Великий князь очень сдержанно относится к своему двоюродному брату Константину Константиновичу.

От Николая Николаевича протопресвитер возвращался с герцогом Сергеем Георгиевичем Лейхтенбергским.

Когда поезд тронулся и разговор за шумом не мог быть слышен ни в коридоре, ни в соседнем купе, герцог вдруг спросил:

— Батюшка, что вы думаете об Императорской фамилии?

Вопрос был настолько прямолинеен, остр и неожидан, что протопресвитер смутился.

— Я только начинаю знакомиться с высочайшими особами, большинство из них я лишь мельком видел… Трудно мне ответить на ваш вопрос, — сказал он с удивлением.

— Я буду с вами откровенен, — продолжал герцог. — Познакомитесь с ними — убедитесь, что я прав. Среди всей фамилии только и есть честные, любящие Россию и Государя и верой служащие им — это великий князь Николай Николаевич и его брат Петр Николаевич. А прочие… Владимировичи — шалопаи и кутилы, Михайловичи — стяжатели, Константиновичи — в большинстве какие-то несуразные. Все они обманывают Государя и прокучивают российское добро, не подозревая о той опасности, которая собирается над ними. Я, переодевшись, бываю на петербургских фабриках и заводах, забираюсь в толпу, беседую с рабочими, я знаю их настроение. Там ненависть всё распространяется. Вспомните меня: недалеко то время, когда так махнут всех, что многие из них и ног из России не унесут…

Батюшка с удивлением и ужасом слушал эти речи, лившиеся из уст все же члена Императорской фамилии.

В такой атмосфере ставился «Царь Иудейский», а его автору казалось, что светлой молитвой можно остановить грядущую катастрофу и продолжать в любви нести службу любезному отечеству.

Противники постановки драмы были не только в Царской семье — о Синоде не говорим. Борьбу против спектакля возглавила фракция правых Государственной думы и члены «Союза Михаила Архангела» во главе с В. М. Пуришкевичем. Одна из черносотенных газет буквально на следующий день после премьеры откликнулась на спектакль циничным пасквилем. «Если при мне, — говорилось в нем, — кто-нибудь будет мазать помелом по лику Божественного изображения на образе, то с каким ни делай он это „благоговением“, я сочту своим долгом сына Православной церкви протестовать против такого „благоговения“. А выводить на театральные подмостки евангельские события, заменяя сокровенно прекрасные светлые слова Божественного благовествования „неловкими стихотворными оборотами“, и выставлять „балетный номер“ у Пилата — это хуже, чем замазывать лик на образе».

Несмотря на поход Пуришкевича и К0на «Царя Иудейского», или, может быть, именно благодаря этому походу, десять тысяч экземпляров первого издания были распроданы без остатка через две с половиной недели.

Драма широко разошлась по России. Она была издана тиражом более чем 25 тысяч экземпляров, немедленно переведена на многие европейские языки, успешно ставилась за границей. Да и многие российские театры и антрепризы включали ее фрагменты в свой репертуар. Правительству пришлось пойти на компромисс, и в мае 1914 года циркуляром министра внутренних дел было разрешено «чтение ее как целиком, так и отдельными местами, но без сценических костюмов…». Однако этого показалось мало, и вскоре было выработано новое условие — читать драму мог только один человек. И актеры шли на этот компромисс: знаменитый Мамонт Дальский, И. Судьбин объездили с чтением драмы всю провинцию, имея всюду оглушительный успех. В театральной хронике столичных газет ежедневно мелькали сообщения о подобных чтениях во всех российских губерниях. А с началом войны, когда сборы в театрах резко упали, многие антрепренеры буквально спасали свои театры, объявляя чтение «Царя Иудейского».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: