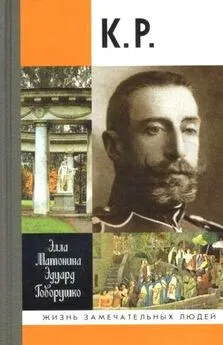

Элла Матонина - К. Р.

- Название:К. Р.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03058-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Элла Матонина - К. Р. краткое содержание

Ныне известно всем, что поэт, укрывшийся под криптонимом К.Р., - Великий князь Константин Константинович Романов, внук самодержца Николая I. На стихи К.Р. написаны многие популярные романсы, а слова народной песни «Умер, бедняга» также принадлежат ему. Однако не все знают, что за инициалами К.Р. скрыт и большой государственный деятель — воин на море и на суше, георгиевский кавалер, командир знаменитого Преображенского полка, многолетний президент Российской академии наук, организатор научных экспедиций в Каракумы, на Шпицберген, Землю Санникова, создатель Пушкинского Дома и первого в России высшего учебного заведения для женщин, а также первых комиссий помощи нуждающимся литераторам, ученым, музыкантам. В его дружественный круг входили самые блестящие люди России: Достоевский, Гончаров, Фет, Майков, Полонский, Чайковский, Глазунов, Васнецов, Репин, Кони, адмирал Макаров, Софья Ковалевская… Это документальное повествование — одна из первых попыток жизнеописания выдающегося человека, сложного, драматичного, но безусловно принадлежащего золотому фонду русской культуры и истории верного сына отечества.

К. Р. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Какие же стихотворения отметили мэтры? Константину одновременно хотелось и единодушия мнений, и их разнообразия. Так и вышло. Гончаров лучшими в книге считал три стихотворения: «Гой, измайловцы лихие…», «Лагерные заметки» и «Умер» («Умер, бедняга!..»). «Не знаю, какую цену Вы сами изволите придавать этим стихотворениям, но, что касается меня, я нахожу, что это три перла Вашей юной музы и что в них, таких маленьких вещах, заключено сжато более признаков серьезного таланта, нежели во всем, что Вами написано, переведено и переложено прежде».

Фет тоже утверждал, что не прирожденный поэт вовеки не напишет «Гой, измайловцы лихие…», где каждый стих и свободен, и безупречно щеголеват, как офицер на царском смотру, но… «все-таки этот род не может один упрочить поэтического кредита», — сбивал он спесь с молодого автора. И выстроил в ряд стихи, которые более отвечали его идеалу лирического стихотворения. Константин увидел в списке «Письмо: опять те алые цветы…», «Я нарву вам цветов к именинам…», «Уж гасли в комнатах огни…», «Как жаль, что розы отцветают…», «Распустилась черемуха в нашем саду…». Но он не назвал ни армейских стихов, ни переложения библейских сюжетов. «Значит, я не ударил по надлежащей струне и не нашел момента вдохновения», — убеждал себя Константин словами Фета.

Яков Петрович Полонский сознался Великому князю, что хотел промолчать, получив сборник стихов. И промолчал бы, если бы книга не носила на себе печать дарования и не было ясно, что поэт не остановится на первых опытах, а будет совершенствоваться, любя поэзию серьезно.

Константин улыбнулся, представив себе старого поэта, высокого, сухопарого, с длинной седой бородой. Вот он ходит по кабинету, опираясь на палку, сильно прихрамывая, взглядывает на развешанные картины — под старость Полонский взялся за кисть — и размышляет, как бы это прилично поступить с книгой, которая лежит у него на письменном столе и смущает его, и затрудняет ответ.

«Не помню, — написал Полонский, — кто-то мне говорил, что Вы дилетант в поэзии, а хвалить Вас следует, потому что Вы единственное лицо из Царской Фамилии, которое после Екатерины Великой настолько любит и понимает значение литературы, что само берется за перо, переводит, пишет — умственному труду посвящает свои досуги… Но кто мне говорил — ошибается… Читая книжку Вашего Высочества, я провижу в ней нечто более существенное, чем простой дилетантизм».

— Моего «Возрожденного Манфреда» почти не заметили… Я впервые пробовал себя в драме, вернее в драматическом отрывке. Хотел изобразить Манфреда в его загробной жизни и начал там, где Байрон закончил свою поэму. [30]Фет не сказал ни слова. Страхов даже не заметил, Майков написал, что по поводу «Манфреда» можно о многом поговорить. Но не поговорил. Суждения Гончарова и Полонского противоречивы. Иван Александрович категорически сказал, что «Манфред», скопированный с колоссальных образцов Байрона и Гёте, [31]— бледен. Он — плод ума, а не сердца и фантазии… Короче говоря, обругал.

Константин ходил кругами вокруг кресла жены. Лиза что-то вышивала, но бросила рукоделие и стала внимательно слушать.

— И Полонский так думает?

— Не совсем. Он смеется над тем, что «Новое время» обозвало моего «Манфреда» «мистерией», как что-то туманное и неудобопонятное. А ему все понятно, и смысл драмы, и ее стихи он считает получше ямбов моего перевода «Мессинской невесты» Шиллера.

— Так что же тебя заботит?

— Сам не пойму. Полонский, в отличие от Гончарова, хвалит стихи, в которых я одушевил тучи, гром, молнию, их разговоры между собой. Пишет, стихи эти так хороши, что, когда он прочел их сыну, тот пришел в восторг и закричал: «Ставь пять с крестом!» — это высший балл в его гимназии.

— Ну и поставил? — Лиза, засмеявшись, встала и поцеловала мужа. — Вот видишь…

— Не поставил… Пишет, что стих «О прибрежье скал…» с ударением на «О» неблагозвучен. Гончаров сердится…

— Не может этот добрый, любезный человек сердиться. Он просто, по его же словам, болен неизлечимой болезнью — старостью, и потому бывает раздражителен. Прочитай мне его слова о «Манфреде».

— Сурово пишет: «… Между людьми как-то легко укладывается понятие о спасении таких героев, как Манфред, Дон-Жуан и подобных им. Один умствовал… плевал в небо и знать ничего не хотел, не признавая никакой другой силы и мудрости, кроме своей, то есть общечеловеческой, и думал, что он — Бог. Другой беспутствовал всю жизнь, теша свою извращенную фантазию и угождая плотским похотям; потом — бац! Один под конец жизни немного помолится, попостится, а другой, умерев, начнет каяться — и, смотришь, с неба явится какой-нибудь ангел, часто дама… — и Окаянный Отверженный уже прощен, возносится к небу, сам Бог говорит с ним милостиво!.. Дешево же достается этим господам так называемое спасение и всепрощение!»

Лиза погрустнела и снова принялась за свою вышивку.

— Извини, мне нравится, как Иван Александрович все рассудил. Я так согласна!

— А Полонский считает, что надо было воспользоваться готовой церковной канвой. У нас сохраняется верование, что душа после смерти сорок дней ходит по мытарствам перед тем, как быть осужденной или помилованной. Через эти мытарства и надо было провести Манфреда. Есть у него и другая канва. Она мне ближе. Послушай. Манфред, покинув тело свое и став духом, все же чувствует на себе следы земной жизни, он ограничен пространством и временем, он по-прежнему далек от Бога, от истины, от вечного и бесконечного. В его душе возникают прежние страдания, сомнения, вопросы. Он знает тайны земли, но не знает тайн божественных. И слышатся вдруг ему слова Спасителя: «Будьте совершенны, яко совершенен Ваш Отец Небесный». Но Манфред не знает, да и не знал раньше, пути к этому совершенству. Он страдает от незнания. Его отуманенный взор проясняет чистая Любовь: достигнуть совершенства никто не может, но достигать совершенства все могут. Верить, надеяться, любить. Любить — обязательно. Без любви стремление к лучшему приводит к страданиям, с любовью — к блаженству…

— Как невозможно хорошо ты рассказал! Какие же вы, русские, удивительные…

— Это не я рассказал, а Яков Петрович Полонский. Они с Гончаровым большие художники… Я так не умею. Не понимаю, как быть с «Манфредом». Гончаров не щадит. Полонский пять с крестами ставит. Я, наверное, лирик. Драмы мне никогда не сочинить, а хотелось бы что-нибудь из русской истории или библейское… Не знаю как быть…

— Делать, как говорит твой мэтр. Нет, на русском есть лучшее слово…

— Пестун. Так я называю Гончарова.

— Да, да! Как он говорит? Закрыть «Манфреда» в портфеле на два года? Пусть сидит там! Совершенствуется…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: