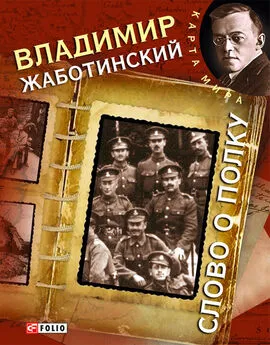

Владимир Жаботинский - Слово о полку

- Название:Слово о полку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Библиотека-Алия

- Год:1985

- Город:Иерусалим

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Жаботинский - Слово о полку краткое содержание

Книга "Слово о полку" посвящена борьбе Зеева Жаботинского в годы Первой мировой войны за создание еврейского легиона, который в составе Британской армиии участвовал в освобождении Эрец Исраэль от турецкого владычества. Она написана в 1928 году на русском языке и является как бы продолжением "Повести моих дней".

Слово о полку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тем не менее “Гитнадвут” еще надолго осталось движением опальным и потому “опасным”. Нашлись добрые друзья из окружения ставки, которые дружески советовали сионистской комиссии держаться подальше от этого шума. У нас, как известно, советы такого рода всегда охотно принимаются. Чем больше в совете робости, тем больше мы в нем видим государственной мудрости — хотя бы мы при этом рисковали повредить важному и полезному делу.

Был такой день, когда я действительно боялся, не повредит ли государственная осторожность моих милых друзей из палестинской комиссии всему делу “Гитнадвут”. Смелянский созвал у себя в Реховоте массовый съезд всех волонтеров. Собралось до тысячи человек, из Яффы, из колоний, даже из Иерусалима — по большей части пешком, потому что на проезд по железной дороге нужно было разрешение, а извозчик дорого стоил. Говорю “извозчик”, так как автомобилей в Святой Земле, кроме военных, еще не было: первый “штатский” автомобиль привезла с собою сионистская комиссия, и старожилы качали головой, не одобряя такой роскоши. А пешком из Иерусалима значило: два дня пути по апрельской жаре.

Комитет волонтеров пригласил на съезд всю сионистскую комиссию: никто не явился. Я, признаюсь, растерялся. Патерсон, конечно, не побоялся бы приехать, несмотря на то, что Реховот — в двух шагах от штаб-квартиры сердитого генерала Больса: но Патерсон был в Египте. В полной растерянности я бросился во встречный автомобиль и уехал в ставку, прямо к ген. Клейтону — тому самому, который впоследствии был статс-секретарем во время комиссарства Герберта Сэмюэля. Я попросил его послать в Реховот какого-нибудь офицера чином повыше или хоть написать ободрительное письмо. Он развел руками беспомощно:

— Не могу. Скажите им устно, что они молодцы, и что я надеюсь…

С этим слабым утешением мне и пришлось поехать в Реховот.

Но там оказалось, что съезду никаких внешних ободрений и не нужно: в них самих достаточно было электричества. С громовыми овациями самим себе они снова подтвердили свою волю биться за Палестину. Было даже внесено предложение — тут же выстроиться в колонну и отправиться в Беэр-Яков на личные переговоры с Алленби. Едва мне удалось их отговорить: это с моей стороны было весьма мудро и осторожно, и по сегодняшний день я об этом жалею: уверен теперь, что поход на ставку увенчался бы успехом и ускорил бы начало набора на несколько месяцев.

Тем не менее съезд и без того “передался” в штаб-квартиру. Перед самым зданием, где происходило сборище, стояла палатка офицера осведомительной службы; это был капитан, имени которого я так и не узнал. После собрания он меня вызвал к себе в палатку.

— Что это такое?

— Еврейские волонтеры. Ген. Клейтон передал мне для них приветствие.

— Странные люди, — сказал он, — рвутся в армию… здорово живешь, когда их никто не тащит. И еще на четвертый год войны, когда всем нам она давно надоела. Сколько их? Целый час они тут маршировали мимо моей палатки. Тысячи две или больше?

— Ммм… — ответил я “осторожно”, — не успел сосчитать; но много.

— Приличные молодые люди, — сказал он, — и маршируют в ногу. Придется послать доклад.

Так и “дошли” они до ставки, хотя только на бумаге.

В конце концов набор был объявлен, и даже противники признавали, что такого подъема Палестина не знала ни до того, ни после. Но мне его почти не удалось видеть. В начале июня мой батальон уже был на фронте, в горах Ефремовых, на пол дороге между Иерусалимом и древним Шхемом, который арабы называют Наблус. Меня оттуда вызвали на два-три дня в Иерусалим, произносить какие-то речи, явно никому не нужные; и там я увидел малый уголок этого, действительно, незабываемого зрелища. Там ко мне приходили старые и молодые матери, сефардки и ашкеназийки, жаловаться, что медицинская комиссия “осрамила”, т. е. забраковала их сыновей. Лейтмотив этих жалоб звучал так: “стыдно глаза на улице показать”. Больной еврей, по виду родной дед Мафусаила, пришел протестовать, что ему не дали одурачить доктора: он сказал, что ему 40 лет — “но врач оказался антисемитом”. С аналогичными жалобами приходили мальчики явно 15-летние. Скептики шептали мне на ухо, что многих гонит нужда; может быть, — но они все помнили битву под Газой и знали, на что идут. А мне говорили, что иерусалимская картина еще была ничто в сравнении с тем “коллективным помешательством”, которое охватило в те дни Яффу и колонии, особенно рабочую молодежь.

Майор Ротшильд, заведывавший вербовкой, предложил мне на обратном пути сделать крюк и заехать в Яффу. Там я снова увидел своих друзей из Реховота, но теперь они глядели победителями. Тут были: Смелянский с молодежью из колоний, Гоз и Каценельсон с чуть ли не полным составом партии Поалэ-Цион, Свердлов с еретиками из второй рабочей партии, Явнеэли со своими йеменитами, был тут молодой Бейлис, сын героя знаменитого процесса; был юный Узиэль, сын раввина сефардской общины, с эффектной группой сефардской молодежи. Вперемежку с ними бродили по Яффе члены нашей команды вербовщиков, еще более старые друзья, проделавшие с нами самые горькие дни одиночества и разочарований: инженер Аршавский с нашивками капрала, Гарри Фирст в одежде рядового; и, наконец, самые “старые” из всех, товарищи мои по Габбари и Трумпельдора по Галлиполи — сержант Нисель Розенберг, волжские “геры”, грузинские “швили”… Все они собрались во дворе женской школы. Вокруг была вся Яффа с Тель-Авивом, стар и млад, все разодетые в свои убогие праздничные наряды, девушки с цветами в волосах, многие с флажками; офицеры английские, офицеры итальянские из отряда, стоявшего в Тель-Авиве, и зрители-арабы, очевидно, в таком же хорошем настроении, как и мы.

Перед этими столпами Гитнадвут я произнес нравоучительную проповедь, которая, может быть, оказалась не столь ненужной, как иерусалимские речи:

— Друзья, учить вас храбрости не за чем. Но не это главное. В жизни солдата страшнее всего не опасность, а две другие стороны армейской жизни: скука и грубость. С опасностью встречаешься раз в месяц; но в промежутке между двумя атаками нужно несколько недель просидеть в траншеях или в тылу, проделывая нудные, надоевшие поденные работы, в которых нет ни соли, ни перцу — и при этом сержант, хотя бы из вашей собственной среды, будет еще обзывать вас bloody fools или эквивалентом этого титула по-еврейски. Научитесь и это выносить. Лучший солдат не тот, кто лучше стреляет, — лучший тот, кто больше в силах вынести… Более того: когда английский унтер ругается, не считайте его хамом. Англичане сегодня наши партнеры в войне — в деле, которое они называют “игра”. Для нас это не игра, у нас философия жизни другая, — но и в их философии есть своя красота. В игре человек всегда и честнее, и терпеливее, чем в жизни. Купец может обсчитать покупателя и глазом не моргнет, — но за картами он счел бы позором передернуть: ибо, если не в жизни, то хоть в игре хочется человеку прожить час без страха и упрека. Помните, в детстве вы играли “на щелчок по носу”: кто проиграл, принимал покорно свой щелчок, — но попробовал бы тот же мальчик щелкнуть вас по носу в действительной жизни! Так смотрит на жизнь англичанин: все в ней игра, а война в особенности. Капрал ругается? Да ведь это просто щелчок по носу, это в правилах игры, сердиться не полагается. Грязно в траншее? Это просто плохая карта попалась в игре, потерпи до следующей раздачи. Пуля, граната, рана и смерть — все это части игры. Вообще я в их философию мало верю, но для войны она хороша. Играйте по правилам, не считая ни щелчков, ни битых карт…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: