Андрей Сахаров - Воспоминания

- Название:Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Сахаров - Воспоминания краткое содержание

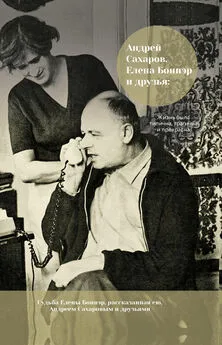

В двухтомник вошли книги воспоминаний академика Андрея Дмитриевича Сахарова: «Воспоминания» и «Горький, Москва, далее везде», написанные в 1978-1998 гг., постскриптум Елены Георгиевны Боннэр к «Воспоминаниям», а также приложения и дополнения, содержащие письма, статьи и другие материалы.

Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я по-прежнему продолжал в эти годы свою работу по тематике объекта, проводил там большую часть времени. Однако разработка изделий перестала занимать в этой тематике подавляющее место. Возникли новые направления работ: проблема взрывного бридинга (получение активных веществ, образовавшихся в результате нейтронного захвата в уране и тории, путем сбора продуктов подземных камерных взрывов), использование энергии ядерных взрывов для космических полетов – я уже упоминал об обоих этих проектах. Особенно большой размах приобрела разработка специальных зарядов для взрывных работ в мирных целях (вскрышные работы на рудных месторождениях, в том числе меднорудном в Удокане, сооружение плотин и прокладка каналов, взрывы с целью освобождения связанной нефти – которой очень много в природе, взрывы с целью перекрытия аварийного фонтанирования нефти и газа), теоретические и экспериментальные исследования возможных способов мирного использования ядерных взрывов. 1-й и 2-й объекты наперебой выступали с разнообразными проектами в этих областях. Однако на пути практического осуществления всех этих идей стояла серьезнейшая опасность радиоактивного заражения почвы, почвенных вод и воздуха. Были и некоторые другие идеи. Но главными на обоих объектах стали темы, так или иначе связанные с «исследованием операций» (я тут буквально перевожу общепризнанный со времен второй мировой войны английский термин).

Первой по времени проблемой этого рода, с которой пришлось столкнуться, была ПРО и способы ее преодоления. Было много горячих обсуждений, в ходе которых я, как и большинство моих коллег, пришел к двум выводам, сохраняющим, по-моему, свое значение и до сих пор:

1) Эффективная противоракетная оборона невозможна, если потенциальный противник обладает сравнимым военно-техническим и военно-экономическим потенциалом. Противник всегда – с затратой гораздо меньших средств – может найти такие способы преодоления ПРО, которые сведут на нет ее наличие.

2) Вложение больших средств в развертывание ПРО не только очень обременительно, но и опасно, так как может привести к потере стратегической стабильности в мире. Главным результатом наличия у сторон мощной ПРО является повышение порога стратегической устойчивости (скажем, упрощая проблему, порога гарантированного взаимного уничтожения).

Эти выводы, разделявшиеся, по-видимому, и американскими экспертами, вероятно, повлияли на заключение в 1972 году «Договора об ограничении систем ПРО». Я продолжал уточнять свою позицию по вопросам ПРО в книге «О стране и мире» в 1975 году, в письме Сиднею Дреллу в 1983 году, в дискуссиях о «стратегической оборонной инициативе» (СОИ) в 1987 году.

Во второй половине 60-х годов диапазон проблем, к обсуждению которых я в той или иной мере имел отношение, расширился еще больше. Я в эти годы ознакомился с некоторыми экономическими и техническими исследованиями, имевшими отношение к производству активных веществ, ядерных боеприпасов и средств их доставки, принял участие в нескольких экскурсиях в секретные учреждения («ящики») и в одном или двух информационных совещаниях по военно-стратегическим проблемам. Поневоле пришлось узнать и увидеть многое. К счастью, несмотря на высокий гриф моей секретности, еще больше все же не попадало в мой круг. Но и того, что пришлось узнать, было более чем достаточно, чтобы с особенной остротой почувствовать весь ужас и реальность большой термоядерной войны, общечеловеческое безумие и опасность, угрожающую всем нам на нашей планете. На страницах отчетов, на совещаниях по проблемам исследования операций, в том числе операций стратегического термоядерного удара по предполагаемому противнику, на схемах и картах немыслимое и чудовищное становилось предметом детального рассмотрения и расчетов, становилось бытом – пока еще воображаемым, но уже рассматриваемым как нечто возможное. Я не мог не думать об этом – при все более ясном понимании, что речь идет не только и не столько о технических (военно-технических, военно-экономических) вопросах, сколько в первую очередь, о вопросах политических и морально-нравственных.

Постепенно, сам того не сознавая, я приближался к решающему шагу – открытому развернутому выступлению по вопросам войны и мира и другим проблемам общемирового значения. Этот шаг я сделал в 1968 году.

Я расскажу о некоторых событиях разной значимости, которые предшествовали этому в 1966 и 1967 годах. Одно из таких событий – мое участие в коллективном письме ХХIII съезду КПСС.

В январе 1966 года бывший сотрудник ФИАНа, в то время работавший в Институте атомной энергии, Б. Гейликман, наш сосед по дому, привел ко мне низенького, энергичного на вид человека, отрекомендовавшегося: Эрнст Генри, журналист. Как потом выяснилось, Гейликман сделал это по просьбе своего друга академика В. Л. Гинзбурга.

Гейликман ушел, а Генри приступил к изложению своего дела. Он сказал, что есть реальная опасность того, что приближающийся ХХIII съезд примет решения, реабилитирующие Сталина. Влиятельные военные и партийные круги стремятся к этому. Их пугает деидеологизация общества, упадок идеалов, провал экономической реформы Косыгина, создающий в стране обстановку бесперспективности. Но последствия такой «реабилитации» были бы ужасными, разрушительными. Многие в партии, в ее руководстве понимают это, и было бы очень важно, чтобы виднейшие представители советской интеллигенции поддержали эти здоровые силы. Генри сказал при этом, что он знает о моем выступлении по вопросам генетики, знает о моей огромной роли в укреплении обороноспособности страны и о моем авторитете. Я прочитал составленное Генри письмо – там не было его подписи (он объяснил, что подписывать будут «знаменитости»). Из числа «знаменитостей» я подписывал одним из первых. До меня подписались П. Капица, М. Леонтович, еще пять-шесть человек. Всего же было собрано (потом) 25 подписей. Помню, что среди них была подпись знаменитой балерины Майи Плисецкой. Письмо не вызвало моих возражений, и я его подписал.

Сейчас, перечитывая текст, я нахожу многое в нем «политиканским», не соответствующим моей позиции (я говорю не об оценке преступлений Сталина – тут письмо было и с моей теперешней точки зрения правильным, быть может несколько мягким, – а о всей системе аргументации). Но это сейчас. А тогда участие в подписании этого письма, обсуждения с Генри и другими означали очень важный шаг в развитии и углублении моей общественной позиции.

Генри предупредил меня, что о письме будет сообщено иностранным корреспондентам в Москве. Я ответил, что у меня нет возражений. В заключение Генри попросил меня съездить к академику Колмогорову, пользующемуся очень большим авторитетом не только среди математиков, но и в партийных и особенно в военных кругах. Колмогоров тогда как раз приступал к осуществлению своих планов перестройки преподавания математики в школе. Немного отвлекаясь в сторону, скажу, что считаю эту перестройку неудачной, «заумной». Мне кажется, что введение в школьный курс идей теории множеств и математической логики не приводит к большей глубине понимания – для детей это все преждевременно и вовсе не самое главное для практического освоения методов математики, так нужных в современной жизни; мне кажется гораздо более правильным сочетание классических методов изложения, пусть даже не отвечающих современному «бурбакизму», – но ведь на Евклиде учились и росли многие поколения – и чисто прагматического изучения наиболее работающих и простых по сути дела методов, в особенности понятия о дифференциальных уравнениях. Но в тот раз мы не могли поговорить об этом. Я приехал к Колмогорову, договорившись по телефону; он заранее предупредил, что куда-то спешит. Я впервые увидел его в домашней обстановке. Это был уже немолодой человек, поседевший, но еще стройный, загорелый и подвижный. У него была мягкая манера держаться и говорить, слегка по-аристократически грассируя, но в то же время легкий налет отчужденности. Прочитав письмо, Колмогоров сказал, что не может его подписать. Он сослался на то, что ему часто приходится иметь дело с участниками войны, с военными, с генералами, и они все боготворят Сталина за его роль в войне. Я сказал, что роль Сталина в войне определяется его высоким положением в государстве (а не наоборот) и что Сталин совершил многие преступления и ошибки. Колмогоров не возражал, но подписывать не стал. Через пару недель, когда о нашем письме уже было объявлено по зарубежному радио, Колмогоров примкнул к другой группе, пославшей аналогичное письмо съезду с обращением против реабилитации Сталина. Сейчас я предполагаю, что инициатива нашего письма принадлежала не только Э. Генри, но и его влиятельным друзьям (где – в партийном аппарате, или в КГБ, или еще где-то – я не знаю). Генри приходил еще много раз. Он кое-что рассказал о себе, но, вероятно, еще о большем умолчал. Его подлинное имя – Семен Николаевич Ростовский. В начале 30-х годов он находился на подпольной (насколько я мог понять) работе в Германии, был, попросту говоря, агентом Коминтерна. Вблизи наблюдал все безумие политики Коминтерна (т. е. Сталина), рассматривавшего явный фашизм Гитлера как меньшее зло по сравнению с социал-демократическими партиями с их плюрализмом и популярностью, угрожавшими коммунистическому догматизму и единству и монопольному влиянию в рабочем классе. Сталин уже тогда считал, что с Гитлером можно поделить сферы влияния, а при необходимости – уничтожить; а либеральный центр – это что-то неуправляемое и опасное. Эта политика и была одной из причин, способствовавших победе Гитлера в 1933 году. Ростовский в ряде статей выступал против опасности фашизма; наибольшую славу принесла ему книга «Гитлер над Европой», написанная в 1936 году и вышедшая под псевдонимом Эрнст Генри, придуманным женой Уэллса1. Впоследствии этот псевдоним стал постоянным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: