Андрей Сахаров - Воспоминания

- Название:Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Сахаров - Воспоминания краткое содержание

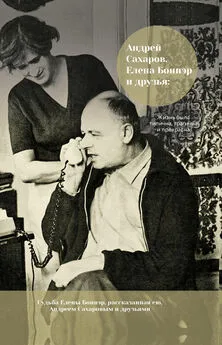

В двухтомник вошли книги воспоминаний академика Андрея Дмитриевича Сахарова: «Воспоминания» и «Горький, Москва, далее везде», написанные в 1978-1998 гг., постскриптум Елены Георгиевны Боннэр к «Воспоминаниям», а также приложения и дополнения, содержащие письма, статьи и другие материалы.

Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы поняли, что дело очень серьезно, но решили не менять своих планов. К слову сказать, у нас не было трудностей с билетами – книжка Героя Социалистического Труда еще вполне действовала вплоть до января 1980 года. То, что пишет об этом Солженицын, неверно фактически и психологически. Из Еревана мы перебрались в Батуми; там на пляже услышали, как соседи обсуждают вслух что-то про отщепенца Сахарова. В последующие дни мы перебрались под Батуми, и там Алеша учил меня плавать.

С письма академиков началась знаменитая «газетная кампания» – оно было для нее пусковым сигналом. В каждом номере каждой центральной газеты появилась специальная полоса, на которой печатались письма трудящихся – коллективные (от научно-исследовательских институтов, союзов писателей, художников и т. п., от учреждений и предприятий) и индивидуальные (от отдельных представителей интеллигенции – ученых, писателей, врачей, а также от представителей «народа» – ветеранов войны, сталеваров, шахтеров, доярок...). Во многих письмах «осуждался» не только я, но и Солженицын – уже несколько лет он был объектом бешеной ненависти партийной бюрократии и КГБ за его замечательные, необыкновенно важные и правдивые литературные произведения и за острые публицистические выступления. Суть писем: мы (или я один) клеветники, очерняем нашу советскую действительность – право на труд, бесплатную медицину и лучшее в мире образование, а самое главное – мы враги разрядки, а значит, покушаемся на самое важное, завоеванное кровью миллионов погибших – на мир. Именно это тяжелое и коварное обвинение было центральным и во всех последующих кампаниях – оно действительно затрагивает трагически важный вопрос, в котором моя позиция легко могла быть искажена и не понята людьми, верящими в безусловное миролюбие советской внешней политики, бескорыстие братской помощи национально-освободительным движениям, коварство империалистов, окруживших нас со всех сторон своими военными базами. Действительно, если мы – за мир, то чем больше у нас ракет, термоядерных зарядов, снарядов с нервно-паралитическим газом, тем безопасней для нашего народа, а значит – и для всех. Понять, что это рассуждение так же хорошо действует на противоположной стороне и тем приводится к абсурду, не легко. Еще труднее человеку, лишенному доступа ко всем источникам информации, кроме советских официозных, понять, что в реальной обстановке непрерывного расширения социалистической зоны влияния (экспансии) ответственность за опасное положение в мире в значительной степени лежит на СССР и его союзниках. Трудно объяснить людям, верящим в безоговорочные преимущества нашего строя, чем опасна закрытость общества, почему нужно добиваться соблюдения гражданских прав, свободы убеждений и информационного обмена, свободы выбора страны проживания... Для того, чтобы осознавать недостаточность провозглашаемых нашими руководителями лозунгов мира (даже искренне, как я лично думаю), – нужно иметь некую глобальную и историческую перспективу, которая приобретается людьми лишь постепенно. Мои выступления, как мне кажется, способствуют развитию плюралистического, общемирового подхода в этих кардинальных вопросах и поэтому не мешают, а помогают делу сохранения мира. Хотел бы я на это надеяться!

Я решил, что на газетную кампанию необходимо как-то ответить, и 5 сентября, вскоре после возвращения в Москву, опубликовал письмо (передал его иностранным корреспондентам, и уже на другой день оно было на радио). 8 и 9 сентября я дал еще две пресс-конференции. На них я передал и разъяснил свое заявление от 5 сентября, мою позицию вообще и много говорил о психиатрических репрессиях, о злоупотреблении галоперидолом и другими нейролептиками (в связи с сообщениями из Ленинградской, Днепропетровской, Казанской, Орловской и других психбольниц). Именно тогда я впервые выдвинул предложение к Международному Красному Кресту – требовать разрешения инспектировать советские лагеря и тюрьмы и, в особенности, специальные психиатрические больницы.

Газетная кампания вызвала очень сильное общественное противодействие – и в СССР, и за рубежом. В первых числах сентября с большим, прекрасно аргументированным, логичным и решительным заявлением в мою поддержку выступил Валентин Турчин. Это выступление дорого ему обошлось: если предыдущие его общественные действия повлекли за собой необходимость перемены места работы – сначала из Обнинска в Отделение прикладной математики, где он с увлечением занимался алгоритмическим языком РЕФАЛ, затем в какую-то исследовательскую группу по проблемам управления – то на этот раз он полностью и окончательно лишился работы. В последующие годы Турчин жил уроками (и на зарплату жены), принимал активное – хотя и не официальное, не оформленное членством – участие в работе Московской Хельсинкской группы. Был председателем советской группы Эмнести. После ареста его друга Юрия Орлова в 1977 году и неоднократных угроз ему самому он эмигрировал; на Западе явился одним из инициаторов научного бойкота в защиту Юрия Орлова и других репрессированных.

Что касается самого Орлова, то он тоже выступил в эти дни со статьей, в которой – в форме вопросов – остро ставились важные проблемы нашей жизни: от экономики и научного прогресса до психушек. В статье Орлов энергично выступил также в мою защиту с осуждением газетной кампании. Орлов, как и Турчин, был выгнан с работы. Тогда я впервые познакомился с этим незаурядным – смелым, активным и талантливым – человеком. Орлов происходит из деревенской семьи, рано начал работать (на заводе токарем, потом еще где-то). Но затем ему удалось получить высшее образование и попасть на работу в научно-исследовательский институт. Там, в годы «оттепели» и всеобщего идейного брожения, проявился его общественный темперамент – он выступает на каком-то собрании с речью в духе необходимости восстановления «истинного ленинизма», по существу очень острой. Орлов уволен, вынужден уехать из Москвы в Ереван, где – при поддержке Алиханяна, брата директора того института, откуда его выгнали – он поступает в Институт физики Армении и в ближайшие годы делает ряд работ по теории ускорителей элементарных частиц, принесших ему заслуженную известность в научном мире и звание члена-корреспондента Армянской академии наук. В конце 60-х годов он возвращается в Москву и вновь работает в том же институте, где раньше; именно оттуда его выгнали осенью 1973 года1.

В сентябре выступили также Лидия Чуковская, известный писатель и публицист, дочь знаменитого писателя Корнея Чуковского, со статьей «Гнев народа», член Комитета прав человека Игорь Шафаревич с заявлением и Б. Шрагин и П. Литвинов. Александр Исаевич Солженицын в эти дни выступил со своей статьей «Мир и насилие».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: