Андрей Сахаров - Воспоминания

- Название:Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Сахаров - Воспоминания краткое содержание

В двухтомник вошли книги воспоминаний академика Андрея Дмитриевича Сахарова: «Воспоминания» и «Горький, Москва, далее везде», написанные в 1978-1998 гг., постскриптум Елены Георгиевны Боннэр к «Воспоминаниям», а также приложения и дополнения, содержащие письма, статьи и другие материалы.

Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во время допросов следователь говорил:

– У вас там целая антисоветская организация, мы это прекрасно знаем. Но Янкелевича мы вызывать не будем: очень нам надо, чтобы о зяте Сахарова кричал весь мир.

Это, вероятно, была игра с целью выудить новые показания о Ефреме и Сереже; никаких иллюзий относительно неприкосновенности Ефрема мы, конечно, себе не строили.

Осенью 1974 года Сергей Ковалев написал председателю КГБ Андропову письмо, в котором он защищал свое право давать принадлежащую ему книгу, кому он считает нужным, и требовал возвращения своей собственности. Через несколько дней он нашел это письмо подброшенным на задней лестнице в самом неприглядном виде: конверт разорван, письмо измято и испачкано. Так КГБ давал знать, что Ковалев – уже не пользующийся всеми правами гражданин, он – вне закона. КГБ любит подобный язык жестов1.

В конце декабря Сергей был вызван на очередной допрос, проходивший в острых, угрожающих тонах. После допроса следователь не вернул ему паспорт, сказав, что Ковалев должен зайти за ним через два дня, утром 27 декабря. Это, по-видимому, означало арест (так и получилось).

Вечер 26 декабря Сережа провел у нас, на улице Чкалова. До него пришли Саша Лавут, Таня Великанова, Рема. Сережа подошел, когда все уже кончили пить чай, голодный. Он попросил Люсю:

– Дай напоследок щец похлебать.

(Случайно вырвавшееся слово «напоследок» оказалось очень многозначительным.)

Люся дала ему щей, еще чего-то, что он любит.

Сидели на кухне: Сережа – на своем обычном месте, спиной к балконной двери, остальные – кто на диванчике, кто на стульях вокруг стола. Говорили о разном, иногда полушутливо, иногда вдруг всплывали жизненно важные, принципиальные, даже философские темы. Все чувствовали, что, возможно, этот разговор – последний перед очень долгой разлукой. Часов в 12 Сережа попросил принести бумагу. Его очень волновало полученное нами за несколько дней до этого письмо, о котором я писал выше, – с угрозами «старшему и младшему Янкелевичам» от ЦК Русской Христианской партии (от КГБ!). Как всегда, он больше думал о других, чем о себе. Сережа написал проект Обращения по поводу письма; он не очень ему нравился, время шло. Наконец, уже в третьем часу ночи, Сережа сказал:

– Ну, ладно. Я пойду. Надо же и домой попасть.

(Подразумевалось – до завтрашнего ареста.)

Все вышли проводить его в прихожую, поцеловались. Он ушел. На другой день С. Ковалев был арестован.

Конец 1974 года ознаменовался для нас не только арестами и угрозами, но и переживаниями совсем другого рода.

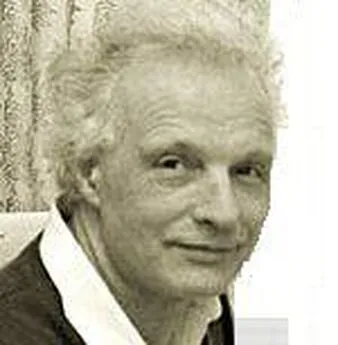

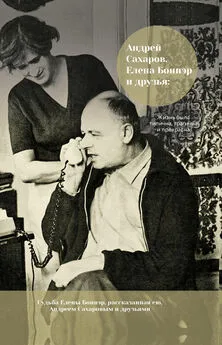

В декабре 1974 года Борис Биргер нарисовал наш с Люсей двойной портрет. Эта картина не всем нравится, но мне кажется, что портрет удался, отражает что-то глубинное и важное. Мы с Люсей – вместе, с нашей общей судьбой, общим счастьем и общей заботой. Я – в раздумье, может в сомнении, в мысли. Люся – на минуту замерла с папиросой, но она вся – готовность к действию, помощи (романтическое начало, как сказал Биргер). Глядя на портрет, теперь – на репродукцию, я испытываю странное, волнующее чувство уже ушедшего в прошлое физического, материального бытия того конкретного времени, которое будет уходить все дальше и дальше и после нашей смерти, и одновременно чего-то вечного, остановившегося во времени, внутреннего.

Я надеюсь, в этой книге будет репродукция с картины. К сожалению, репродукции (черно-белые и даже цветные) плохо передают цветовую организацию картин Биргера, переливающуюся и искрящуюся фактуру его письма. Биргер не принадлежит к числу модернистских художников; он пишет в почти традиционной манере, быть может чем-то – из старых великих мастеров – отдаленно напоминая Рембрандта с его светописью и психологизмом, вряд ли кого-либо еще.

Сеансы продолжались почти весь декабрь – каждый из них был неким праздником. Биргер усаживал нас, потом начиналась его работа. При этом он обычно что-то рассказывал – о своей жизни, о чем-либо еще. Жизнь его действительно примечательна. Во время войны – в разведке. Потом преуспевающий, уже пользующийся известностью и признанием художник, но уже столкновение с Хрущевым на выставке в Манеже не предвещало ничего хорошего. Потом – исключение из Союза за подпись по делу Гинзбурга (кажется) и нежелание покаяться. Начинаются большие материальные трудности. Все же ему оставили мастерскую, и он работает, как никогда до этого, с каждой картиной поднимаясь на новый уровень (конечно, в искусстве нет одномерности, и кому-то ранние вещи могут нравиться больше поздних – но важно движение, отсутствие застоя и самоповторения).

После сеанса или в перерыве – чай, вскипяченный на плитке, разлитый вместе с густой заваркой в стаканы из толстого стекла, заранее приготовленная Люсей, принесенная из дома ее коронная ватрушка с изюмом – она очень нравится и Боре, и нам обоим.

Наши отношения с Биргером, начавшиеся тогда, продолжались и потом. Раз в год, вплоть до 1980 г., он приглашал нас на «вернисаж», показывал свои работы за год, выставляя, конечно, и более старые, в том числе наш двойной портрет.

Глава 19

1975 год.

Борьба за Люсину поездку. «О стране и мире».

Болезнь Моти. Люся в Италии.

Нобелевская премия. Суд в Вильнюсе

Болезнь Люсиных глаз – следствие контузии в октябре 1941 года, сопровождавшейся кровоизлиянием в области глазного дна, временной слепотой и глухотой. Во время войны у нее были еще ранения, но именно контузия послужила началом многолетних разрушительных процессов. В 1945 году Люся была демобилизована по инвалидности. В 1966 году оперирована на правом глазу с удалением хрусталика по поводу его дрожания (тремуляции). За это же время к хроническому увеиту, от которого она безуспешно лечилась в послевоенные годы, прибавилась глаукома (повышение внутриглазного давления, сопровождающееся отмиранием сетчатки). После операции удаления щитовидной железы глаукома не поддавалась лекарственной коррекции, стала необходимой операция. Многолетний увеит привел также к разрушению структуры стекловидного тела. Уже до 1974 года Люся видела очень плохо, и только ее исключительная приспособляемость давала ей возможность вести нормальный образ жизни. Люся, как я уже писал, инвалид Великой Отечественной войны II группы.

После выписки Люси из Глазной больницы мы сделали еще несколько стоивших нам огромных усилий безрезультатных попыток ее лечения. В августе 1974 года мы решили, что ей необходимо добиваться разрешения на поездку за рубеж для лечения и операции. Это решение не было проявлением нашего недоверия к советским врачам, к советской офтальмологической школе. Но в нашем исключительном положении (как это проявилось в Глазной больнице, до нее – в Ленинграде и после в Москве) лечение за рубежом было единственно возможным. Принимая это решение, мы понимали его ответственность. Отступить, отменить его мы уже не могли. Между тем каждый месяц промедления – а их потом было очень много, почти год! – означал новые подъемы внутриглазного давления с отмиранием сетчатки и необратимым уменьшением поля зрения. Погибшие светочувствительные клетки уже не восстанавливаются. Конечным итогом неоперированной и нелечимой глаукомы является слепота. Мы вступили в борьбу, ставкой в которой было Люсино зрение!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: