Андрей Сахаров - Воспоминания

- Название:Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Сахаров - Воспоминания краткое содержание

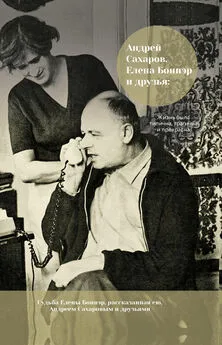

В двухтомник вошли книги воспоминаний академика Андрея Дмитриевича Сахарова: «Воспоминания» и «Горький, Москва, далее везде», написанные в 1978-1998 гг., постскриптум Елены Георгиевны Боннэр к «Воспоминаниям», а также приложения и дополнения, содержащие письма, статьи и другие материалы.

Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Министерстве Вооружения мне сразу же выписали направление на патронный завод в Ульяновск, и вскоре я уже ехал по назначению, вновь расставшись с родителями, на этот раз на два с половиной года.

Ранним утром 2 сентября я вышел на станции Ульяновск на правом берегу Волги. Завод был расположен на левом, но «трудовой» поезд, который мог доставить меня туда, только что ушел, и я решил воспользоваться паромом. Я зашел в станционную библиотеку и взял книгу (Стейнбек «Гроздья гнева»; я давно не имел возможности читать художественную литературу, и это была первая – и хорошая – книга после большого перерыва; к сожалению, я ее потерял и с большим трудом рассчитался с библиотекой). Перекинув на ремне свои чемоданы через плечо, я медленно пошел вдоль железнодорожного полотна по направлению к парому. На противоположной стороне реки были видны огромные фабричные корпуса, растянувшиеся на много километров, дымила труба заводской электростанции. Были также видны серые бараки рабочих общежитий (где мне предстояло жить), небольшой поселок многоэтажных домов и несколько рабочих поселков из домов деревенского типа. В одном из них жила со своими родителями моя будущая жена.

В отделе кадров мне дали направление в отдел главного механика, что было совершенной бессмыслицей – я совершенно не представлял себе патронного производства, штамповочных патронных станков никогда в глаза не видел и вообще очень плохо справляюсь с подобной техникой. Лишь много потом, фактически самому, мне удалось найти какое-то применение моим знаниям и способностям.

А сейчас главный механик, даже не взглянув на меня, видимо, понял, что я буду совершенно ему бесполезен, и нашел выход – меня от отдела направили на лесозаготовки. Вскоре я уже в составе небольшой бригады пилил лес недалеко от Мелекесса. Это была непривычная для меня и очень тяжелая работа. Мой напарник был моложе меня, но при этом гораздо сильней (и очень удивлялся этому; впрочем, мы жили дружно, не пытаясь переложить работу на другого, – тяжело было обоим, а от недостаточного питания он страдал больше). К концу дня мы валились с ног. Мужики покрепче отправлялись в колхозное поле за картошкой (оставшейся после копки в земле), они собирали ее про запас на зиму. На общий ужин мы – более слабые – могли набрать, это было нам по силам, но не больше. Кое у кого была водка. Там, у вечернего костра, я впервые услышал прямое, открытое осуждение Сталина.

– Если бы он был русский, больше жалел бы народ, – это говорил человек (рабочий-«подвозчик»), у которого на фронте погиб сын. Он недавно получил это известие.

На постой нас поместили в деревенских домах. Мне навсегда запомнилась заброшенная в лесах деревенька, тревожная, трагическая атмосфера того времени, которая чувствовалась в каждой реплике, во взглядах встретившихся у колодца женщин, в необычно притихших детях. В деревне остались только женщины, старики и дети, образовавшие что-то вроде большой семьи.

На рассвете мою хозяйку (у которой была корова) будили соседки, умоляя дать кто стакан молока для ребенка, кто блюдечко муки. Керосин берегли, коптилку зажигали лишь на время ужина. Остальное время сидели в темноте. Жили в деревне скудно, и чувствовалось приближение еще более трудных времен. Но не это было главным, а то чудовищное, что происходило где-то на западе.

Через две недели я повредил себе руку, возникло нагноение, и я не смог больше работать. Я был вынужден вернуться в город (пешком – километров пятнадцать до железной дороги, оттуда – на попутном товарняке). В отделе кадров меня уже ждало новое назначение – младшим технологом в заготовительный цех. Это, конечно, опять было «не то», но все же с помощью старшего технолога (я забыл его фамилию, он был очень внимателен ко мне) я вспомнил школьные уроки черчения и смог что-то делать ему в подмогу. По ходу работы я бывал в большинстве цехов, ознакомился с производством и с условиями работы и, в какой-то мере, жизни рабочих. Это были очень сильные впечатления.

Работа на заводе (как и повсеместно по стране) производилась в две смены с 11-часовым рабочим днем без выходных. Формально выходной возникал при «пересменке», т. е. когда рабочие ночной смены переходили в дневную, и наоборот. Но администрация, гоня план, устраивала пересменки очень редко, раз в несколько месяцев. (Я тоже работал по 11 часов, но почти всегда днем. Работая же ночью, я изматывался ужасно и понял, насколько это тяжело.)

В основных (штамповочных) цехах работали женщины, мобилизованные в большинстве из деревень. В огромных полутемных цехах сидели они свою смену у грохочущих прессов-автоматов, согнувшись на табуреточках и поджав ноги в деревянных ботинках от холодного пола, по которому текли мутные потоки воды и смазочных жидкостей. Головы у всех завязаны платками, так что обычно не видно не только волос, но и лиц, а когда видно, то поражает выражение какой-то отупелой усталости. Время от времени то один, то другой станок останавливается, и женщины поспешно крючком оттаскивают из-под него ящик с продукцией, высыпают в «питатель» заготовки (вручную, конечно) и меняют сработавшийся инструмент; в трудных случаях громко кричат, зовут наладчика.

Еще хуже, чем в штамповочных, условия в «горячих» и химических цехах. В обеденный перерыв все рабочие получают так называемые стахановские обеды – несколько ложек пшенной каши с американским яичным порошком. Ни тарелок, ни ложек часто не бывает (впрочем, в нашем цеху налажено собственное производство штампованных ложек, и мы снабжаем ими весь завод). Кашу раскладывают на листах бумаги и тут же съедают, запивая из жестяных кружек подобием чая.

У многих женщин в деревнях остались дети, и все мысли их – там. Но уволиться почти невозможно. Самовольный уход – 5 лет лагеря по Указу. Единственный способ – забеременеть. Каждое утро у приемной зам. директора по кадрам выстраивается очередь беременных, заполучивших справку из женской консультации и надеющихся на увольнение, на возвращение к детям. Очередь они занимают с ночи, но большинство уходит ни с чем: через 20–30 минут после прихода в свой кабинет начальник, от которого зависит их судьба, прекращает прием – ему якобы надо ехать в райком на очередное совещание. Начальнику подают дрожки, а они расходятся до следующего приемного дня, до следующей бессонной ночи.

В нашем цеху перед штамповочными операциями металлические полосы протравливают кислотой. Эту работу выполняют мужчины. Единственное оборудование – резиновые перчатки по локоть. Когда я по утрам встречаю травильщиков, идущих с ночной смены, мне страшно смотреть на их бледно-сине-желтые лица. На контрольно-смотровых операциях работают несовершеннолетние девочки – только их глаза справляются с этой работой и, конечно, постепенно портятся. Одна из самых больших проблем для большинства рабочих – как «отоварить» хлебные карточки (о крупе, масле, сахаре нет речи, талоны у рабочих пропадают почти каждый месяц; я не говорю тут о тех немногих, кто, подобно мне, отдает свои талоны в столовую – тогда крупяных талонов, наоборот, сильно не хватает и приходится, скрепя сердце, менять на рынке хлебные талоны на все остальные). Хлеб в хлебный магазин привозят нерегулярно, а когда он бывает – возникает очередь на много часов, рабочий с ночной смены занимает ее в 8 утра, и хорошо, если в середине дня получит свой паек; спать ему уже некогда, в 8 вечера опять на смену. И это не такая очередь, из которой можно выйти хотя бы на минуту. Усталые люди молча стоят плотно сжатой массой – тот, кто вышел, уже не втиснется. Конечно, семейным легче, да и одиночки объединяются по несколько человек. Еще лучше тем, у кого знакомая продавщица (у местных практически у всех).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: