Андрей Сахаров - Воспоминания

- Название:Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Сахаров - Воспоминания краткое содержание

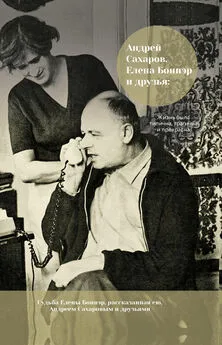

В двухтомник вошли книги воспоминаний академика Андрея Дмитриевича Сахарова: «Воспоминания» и «Горький, Москва, далее везде», написанные в 1978-1998 гг., постскриптум Елены Георгиевны Боннэр к «Воспоминаниям», а также приложения и дополнения, содержащие письма, статьи и другие материалы.

Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уменьшение энергии фотонов при расширении Вселенной называется космологическим красным смещением. Название связано с тем, что энергия фотонов видимого света максимальна у фиолетового конца спектра и минимальна у красного конца. Поэтому при уменьшении энергии фотонов спектральные линии «смещаются» к красному концу спектра. Именно наблюдение в 1927 году Хабблом и Хьюмансоном смещения спектральных линий в спектрах, испускаемых галактиками, стало наблюдательной основой теории расширения Вселенной. Чем дальше от нас какая-то галактика, тем раньше испущен дошедший до нас сейчас свет и тем сильней поэтому красное смещение. На тех стадиях, когда энергия фотонов превосходила энергию, требуемую для образования пары барион + антибарион, барионы и антибарионы должны были присутствовать, причем в количествах, равных количеству фотонов в том же объеме (с точностью до постоянного численного множителя порядка единицы). В результате в предположении сохранения барионного заряда и полной барионной асимметрии сегодня имеем в некотором объеме Вселенной (числа условные, для иллюстрации):

Сейчас:

Фотонов Барионов Антибарионов

100 000 000 1 0

На горячей стадии добавляется 100 000 000 пар барионов и антибарионов:

Фотонов Барионов Антибарионов

100 000 000 100 000 001 100 000 000

Трудно представить себе, чтобы приведенные в последней строчке числа были «заданными природой» начальными условиями. Они в таком качестве «режут глаз», «такого не может быть». Именно это обстоятельство (как видит читатель, из области интуиции, а не дедукции) и было исходным стимулом для многих работ по барионной асимметрии, в том числе и моей.

Предложенные гипотезы распадаются на три группы (первые две – в предположении сохранения барионного заряда, третья – в предположении его нарушения).

Первая группа гипотез (Альфвен, Омнес и другие) предполагает, что во Вселенной существуют достаточно большие области, в которых в настоящее время есть только барионы, и другие столь же большие области, где есть только антибарионы, т. е. Вселенная как бы пятнистая. В среднем во Вселенной ровно столько же барионов, сколько антибарионов. Размер областей, чтобы не прийти к противоречию с наблюдениями, надо предположить достаточно большим, скажем это часть пространства, приходящаяся на одну галактику. Например, наша галактика и прилегающая к ней область содержит барионы, а туманность Андромеды, возможно, – антибарионы.

Далее предполагается, что на ранней стадии расширения Вселенной она была вся барионно-нейтральной; пятнистость возникла потом, в результате каких-то (у разных авторов – разных) процессов пространственного разделения.

В этой группе гипотез («симметричная с разделением») возникают большие трудности; главная из них та, что не было найдено сколько-нибудь эффективного механизма пространственного разделения барионов и антибарионов.

Предложенные до середины 70-х годов разными авторами макроскопические механизмы разделения вещества и антивещества могли функционировать лишь в крайне разреженной среде и были неэффективны.

Вторая группа гипотез, по существу, возвращает нас к холодной модели. В начальном состоянии есть только барионы (точней, кварки); температура равна нулю, потом, на все еще ранних стадиях, происходит нагрев из-за каких-то неравновесных процессов с выделением огромного количества фотонов, порядка ста миллионов на один барион. Образуются избыточные пары барион + антибарион, затем они аннигилируют и остаются те же барионы, с которых все началось, и реликтовые фотоны. Интересный вариант этой гипотезы – выделение тепла и фотонов за счет перестройки симметрии вакуума.

Третьей группе гипотез начало положено, по-видимому, мной (подробней, однако, смотри ниже – в вопросах приоритета всегда существуют нюансы). В 1966 году я высказал предположение о возникновении наблюдаемой барионной асимметрии Вселенной (и предполагаемой лептонной асимметрии) на ранней стадии космологического расширения из зарядово-нейтрального начального состояния, содержащего равное число частиц и античастиц. Работа была опубликована в 1967 году («Письма в ЖЭТФ», 1967, т. 5, вып. 1)1.

Такой процесс возможен, только если:

1) закон сохранения барионного (и лептонного) заряда не является точным и нарушается при высоких температурах на ранней стадии космологического расширения (причем так, что не возникает противоречия с наблюдаемым большим временем жизни бариона при обычных температурах!);

2) различны вероятности образования частиц и античастиц при неравновесных процессах при начальном зарядово-симметричном состоянии.

Начну с обсуждения второй предпосылки. В 1966 году она уже не была гипотезой, а следовала из сенсационных экспериментов по распаду нейтральных ка-мезонов, осуществленных двумя годами ранее Крониным, Кристенсеном, Фитчем и Терлеем. Обнаруженный ими распад долгоживущего нейтрального ка-мезона (ка-лонг) на два пи-мезона свидетельствовал о нарушении СР-инвариантности (я ниже разъясню этот термин и связь с различным образованием частиц и античастиц). До указанных авторов распад ка-лонг на два пи-мезона пыталась обнаружить группа советских физиков во главе с Подгорецким, но у них в распоряжении был слишком слабый пучок ка-мезонов, и они смогли установить лишь верхний предел вероятности искомого распада, равный, по их оценкам, примерно одной сотой от полной вероятности распада (пишу по памяти). Потом оказалось, что искомый эффект составляет около одной пятисотой. Подгорецкий и его товарищи были так близки к цели!2

Открытие нарушения СР-инвариантности завершило тот путь пересмотра законов симметрии при «отражениях», который был начат в 1956 году Ли и Янгом (оба они – китайцы по происхождению, работали в США; за работу 1956 года им была присуждена Нобелевская премия; с точки зрения психологии научной работы интересно, что одновременно со статьей по «отражениям» они проводили изящные и трудоемкие вычисления по другой, гораздо менее известной работе по статистической физике и уделяли ей не меньше внимания; Янгу, совместно с Миллсом, принадлежит еще одна фундаментальная работа – о так называемых калибровочных полях). До Ли и Янга в физике элементарных частиц считалось самоочевидным и бесспорным, что существует три точных дискретных симметрии (слово «дискретная» тут антоним слова «непрерывная»; пример непрерывной симметрии – симметрия относительно вращения шара или цилиндра):

1) Симметрия относительно так называемого Р-отражения (пространственного), эквивалентного отражению в зеркале (т. е. предполагалось, что все, что мы видим в зеркале, может происходить и в реальном мире).

2) Симметрия относительно С-отражения, отображающего частицы в античастицы. Другое название С-отражения – зарядовое сопряжение, так как заряды (электрический, барионный, лептонный) частиц и античастиц противоположны. Все процессы с участием античастиц, согласно этому предположению, должны происходить так же, как процессы с частицами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: