Рюрик Ивнев - Воспоминания

- Название:Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1995

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рюрик Ивнев - Воспоминания краткое содержание

Рюрик Ивнев /Михаил Александрович Ковалев/ (1891–1981) — русский поэт, прозаик, драматург и мемуарист, получивший известность еще до Октябрьской революции. В 1917 году вместе А. Блоком и В. Маяковским пришел в Смольный и стал секретарем А.В. Луначарского. В 1920 году возглавил Всероссийский Союз поэтов. В дальнейшем отошел от активной политической деятельности, занимался творчеством и журналистикой. В данной книге представлены воспоминания Р. Ивнева о знаменитых современниках: В. Маяковском, А. Мариенгофе, В. Шершеневиче и других.

Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Алексей Крученых был ревностным собирателем личной библиотеки, рукописей писателей, автографов. Очень грустно, что после его смерти многое пропало. По словам исследователя А.Е. Парниса, в ЦГАЛИ, куда поступил архив А. Крученых, не оказалось номера астраханской газеты «Красный воин» 1918 года, в котором была опубликована статья В. Хлебникова. А.Е. Парнис утверждал, что это огромная потеря, так как в течение многих лет он искал этот номер газеты, но так и не нашел.

Имя Алексея Крученых, как бы ни относились к нему литературоведы, без сомненья, вошло в литературу XX века.

Публикация Н. Леонтьева

Комментарии

Очевидно, не будет большим преувеличением сказать, что автобиографические романы Рюрика Ивнева — «Богема», «У подножия Мтацминды», и его мемуары о литературной жизни 10 — 20-х годов по своему историко-литературному значению заметно уступают известным воспоминаниям Бенедикта Лившица, Василия Каменского, Алексея Крученых, Вадима Шершеневича, Анатолия Мариенгофа.

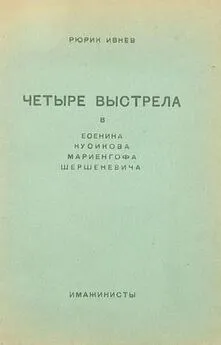

Но правда и то, что свидетельств современников никогда не бывает слишком много, — у историка литературы всегда остаются вопросы, на которые вновь обнаруженные мемуары могут помочь дать ответ, всегда есть люди и события, о которых хочется знать больше. А Рюрик Ивнев стоял у истоков футуристического и имажинистского движений, долгое время находился в самой гуще литературных событий. И в этом смысле четыре литературных «силуэта» Рюрика Ивнева, помещенных выше, представляют несомненный интерес для специалистов, и тем более дл тех, кто только знакомится с историей русского поэтического авангарда.

Историка литературы в публикуемых воспоминаниях привлекут, главным образом, детали в биографиях людей, о которых идет речь. А пояснения, в которых они нуждаются, сводятся, пожалуй, лишь к сведениям о времени и обстоятельствах написания, месте хранения и текстологических особенностях источника. Но есть и «неискушенные» читатели, те, кому трудно отделить факты от легенд о Маяковском, Мариенгофе, Шершеневиче и Крученых. Им, напротив, интереснее и важнее составить из отдельных эпизодов понятное и непротиворечивое целое. А также определить, в какой мере можно доверять рассказанному. Таким читателям будет, вероятно, небесполезно познакомиться со сторонним суждением о публикуемых литературных портретах.

Чтобы объективно судить о свидетельствах современников, мало владеть предметом, надо еще и верно представлять себе личность мемуариста, а значит, и тот «магический кристалл», через который он смотрит на прошедшее. Ибо каждый мемуарист субъективен, но субъективен по-своему.

Рюрик Ивнев бросает свой взгляд в прошлое с большой хронологической дистанции, когда внутреннему взору бывает уже не по силам восстановить подробности хранящихся в памяти событий. Подлинность поздних воспоминаний всегда в какой-то мере условна. Появляющиеся вслед за событием работы историков, свидетельства современников, собственные впечатления о былом, наслаиваясь друг на друга, в конце концов «сплавливаются» в памяти в неразделимое целое. Все это, разумеется, наложило печать на заметки «последнего имажиниста». Тем важнее сразу подчеркнуть: перед нами не пересказ чужого, а свое восприятие минувшего.

Оценки и характеристики Рюрика Ивнева, как бы к ним ни относиться, в целом не противоречат всему тому, что мы знаем о жизни и творчестве четырех поэтов. Вот он пишет: «Маяковский мне запомнился очень ярко, его колоритная фигура на общем рафинированном фоне выделялась<���…>». И чуть дальше: «<���…> Маяковский сразу обращал на себя внимание». После установления «культа личности» Маяковского подобное отношение к нему превратилось в обязательное и, закочевав из одного воспоминания в другое, в конце концов стало в громадной маяковиане общим местом. И естественно, встречаясь с одним и тем же в сотый раз, невольно начинаешь думать: а искренен ли современник? а не стоит ли за всем этим желание привести свои впечатления «в соответствие» с позднейшей официальной легендой? И каким было на самом деле отношение людей к поэту в период, когда он делал свои самые первые шаги в литературе?

Надо полагать, что у Рюрика Ивнева восприятие Маяковского не было одномерно положительным — слишком разнились характеры и творческие устремления того и другого. Но «осложняющие» элементы восприятия, придающие всякому общему месту своеобразие и неповторимость, к сожалению, остались за рамками рассказа о Маяковском периода «желтой кофты».

Относительно же реакции на самые первые выступления 20-летнего будетлянина, то она у людей, разнящихся возрастом, жизненным опытом и т. п., но не лишенных чутья, не скованных предрассудками и не обремененных предубеждениями, большей частью была именно такой.

«Я на днях познакомился с Владимиром Владимировичем Маяковским, — сообщает И.Северянин в конце 1913 г. крымскому поэту-эгофутуристу и меценату Вадиму Баяну, — и он — гений. Если он выступит на наших вечерах, это будет нечто грандиозное» (Цит. по: В.Катанян. Маяковский: Хроника жизни и деятельности. М., 1985. С. 81). 13 февраля 1914 года репортер газеты «Минский голос» информирует читателей о выступлении футуристов в Минске в зале Купеческого собрания: «Первым говорил Маяковский, и, слушая его, нельзя отказать ему в талантливости оратора и логической последовательности развития мысли» (Там же. С.85). По существу про это пишет своей жене и известный социал-демократ Вацлав Воровский: «Вчера сделал непростительную глупость: пошел слушать женскую лекцию о женском вопросе <���…>. Зря пропал вечер и 90 коп. кровных трудовых денег. Единственным развлечением в этой белиберде было появление футуриста Маяковского, который <���…> возражал ко всеобщему удивлению толково и разумно <���…>» (Там же. С.87).

Не очень отступает Рюрик Ивнев от истины, видимо, и тогда, когда отзывается не слишком лицеприятно о Мариенгофе и Шершеневиче, с которыми долгие годы делил литературную хлеб-соль. Так, он говорит о Вадиме Шершеневиче: «<���…> это единственный из всех поэтов-имажинистов, у которого нет собственного лица». Напрашиваетс вопрос: не чрезмерно ли субъективна эта оценка? Но вот в статье «Вассерманова реакция» (1914 г.) Б. Пастернак дает Шершеневичу еще более беспощадную характеристику: «<���…>В. Шершеневич, жертва юридической доступности стихотворства как эмансипированного ремесла» (Б. Пастернак. Об искусстве. М., 1990. С. 123).

Если никак нельзя сказать, что утверждения Рюрика Ивнева безосновательны, то совершенно очевидно, что они глубоко пристрастны. В первую очередь это касается Мариенгофа и Шершеневича. Впрочем, иначе и не могло быть. Все трое отнюдь не были ангелами, а к Мариенгофу и Шершеневичу, кроме того, действительно, подходила пословица: ради красного словца не пожалеет и отца. За годы, проведенные вместе, накопилось много больших и малых обид, тайных ран, которые искали выхода, будили жажду ответного действия. Поэтому воспоминания Рюрика Ивнева — это и в какой-то степени продолжение давнего спора.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Рюрик Ивнев - Кричащие часы [Фантастика Серебряного века. Том I]](/books/1091871/ryurik-ivnev-krichachie-chasy-fantastika-serebryanogo.webp)